聞こえの不自由さ(難聴)があったら、みんな補聴器を使っているの?

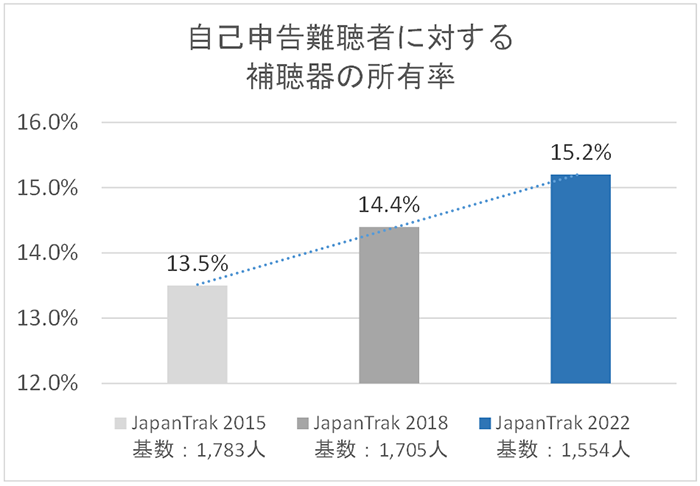

補聴器所有率:難聴者の約15%が補聴器を所有

このグラフは、JapanTrakという聞こえのお困りごとに関しての全国規模のアンケートです。難聴があると自覚している方々のうち、何%の方が補聴器を持っているかを調べた結果です。

2022年の調査では、難聴があると自覚している方のうち、15.2%の方(おおよそ6~7人に1人)が補聴器を所有していました。15.2%というと、あまり多くはないように感じますが、過去7年間の変化を見ていくと、年々補聴器を利用する方の割合が増え続けていることがわかります。

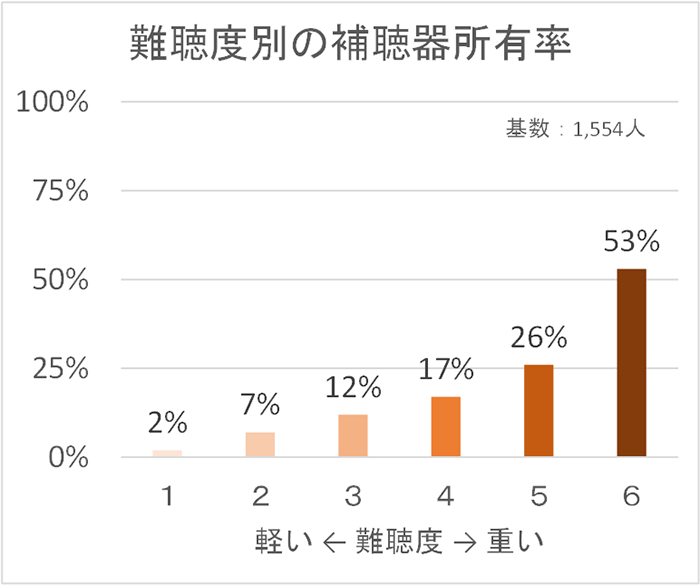

日本の補聴器所有率と、自覚する難聴レベルの関係

15.2%の補聴器所有率は意外と低いと思ったかも知れません。実際、補聴器を使っている人はどんな人でしょうか?やはり難聴レベルが重い人になると補聴器所有率が高く、軽い難聴だと補聴器の所有率は低くなります。

このグラフはアンケートの結果から難聴の度合いを推定し、1から6までのグループに分けたものです。

1のグループは、難聴の程度が最も軽いと考えられる方々。

6のグループは、難聴の程度が最も重いと考えられる方々です。

難聴の程度が軽いグループで補聴器をつけていたのは、たった2%でした。しかし、難聴の程度に合わせて補聴器を使用する人の割合は、徐々に増えていき、難聴の程度が最も重いグループは53%の方が補聴器を使用していました。

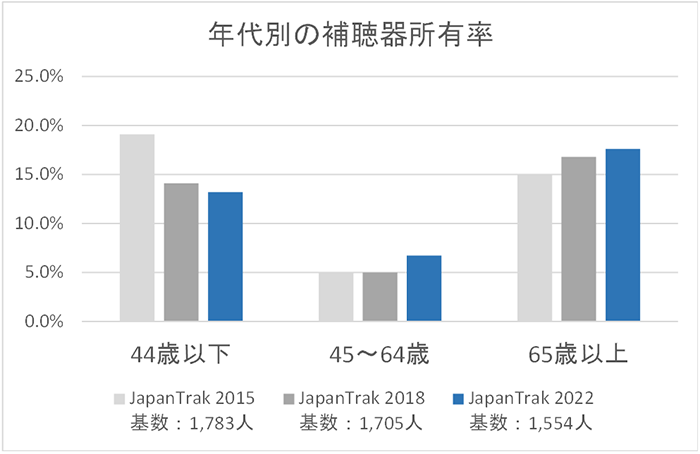

補聴器所有率と年齢の関係

補聴器を使う年齢との関係についても見てみましょう。

難聴を自覚していても、45~64歳の方は補聴器をあまり所有していませんでした。65歳以上になると、補聴器の所有率が高くなっています。

なお、難聴を自覚している44歳以下の方は、補聴器の所有率が高くなっています。推測になりますが、このグループには生まれつきの先天性難聴や若い頃の病気や怪我による難聴が含まれていると思われます。加齢に伴う難聴のケースよりも、原因が明確である場合が多く、学校や職場などの環境で補聴器を使用する必要性が高いと考えられます。

JapanTrak(ジャパントラック)とは

JapanTrak(ジャパントラック)とは、一般社団法人日本補聴器工業会が行っている調査のことです。聞こえの不自由さや補聴器について、一般の方々がどのように考えているか、数年に一回大規模なアンケートをとっています。2022年のアンケートに回答したのは、全国から性別や年齢などの偏りがないように選ばれた14,061人の方です。

JapanTrakの調査結果は難聴の方のQOL(生活の質)を高め、充実した生活を送るための方法を考えるために活用されています。日本では、これまでに3回、2012年、15年、18年に調査が行われています。

- 日本以外でも同様の調査が行われています。

- ・アメリカで実施されているMarkeTrak

- ・イタリアやドイツなどのEU各国によるEuroTrak

- ・韓国のKoreaTrak

- ・オーストラリアのAustraliaTrak

補聴器はいつはじめるべき?

①どの程度の聞こえの不自由さ(難聴の度合い)から、補聴器を使い始めるのか。

②どのくらいの年齢の方が補聴器を使っているのか。

今回の調査で日本全国での傾向がわかりました。しかし、これらはあくまでも全体の傾向であって、一人ひとりが聞こえにどんな不自由さを感じているかはまた別の話です。同じ程度の難聴で同じくらいの年齢であっても「補聴器が必要だ」と考える方もいれば「補聴器はまだいらないな」と考える方もいます。

「補聴器を使い始めるタイミング」は、どう決めたらいいでしょうか?

世界中で補聴器の専門家向けに販売されている専門書『補聴器ハンドブック』には次のような文があります。

「補聴器の入手に際して、(中略)聴力像よりも他の要因がより大きな影響を及ぼす。おそらく最も大きい要因は、これから補聴器を入手しようとする姿勢とモチベーションのようなものである」1)

日本の先生が書いている専門書『ゼロから始める補聴器診療』ではこう書いてあります。

「聴力レベルだけでは適応を決めることはできません。(中略)不自由があり、改善の意思があるなら試す機会を!」2)

補聴器の選択は難聴の度合いによるものではありませんし、また年齢によって決められるものではありません。ご自身が聞こえに不自由さを感じた時が、補聴器を試すタイミングです。少なくても、この記事を読んでいただいたように、聞こえと補聴器についての情報収集を始めるのがおすすめです。

もし補聴器を試してみて、聞こえに関する困りごとが改善し、金額にも納得できるのであれば、それが補聴器を購入する適切なタイミングといえるでしょう。

参考文献

1)Dillon H : 補聴器ハンドブック原著第2版. 中川雅文 監訳, 医歯薬出版株式会社 ; 2017: 272頁.

2)新田清一, 鈴木大介: ゼロから始める補聴器診療. 小川郁 監, 中外医学社; 2016: 11-12頁.

あなたに合った「聞こえ方」を一緒に見つけませんか?