補聴器専門店だから言える話[補聴器]

補聴器を買うべき?買わないべき?補聴器を始めるタイミングについて

難聴の自覚と、困っている自覚は別のこと。

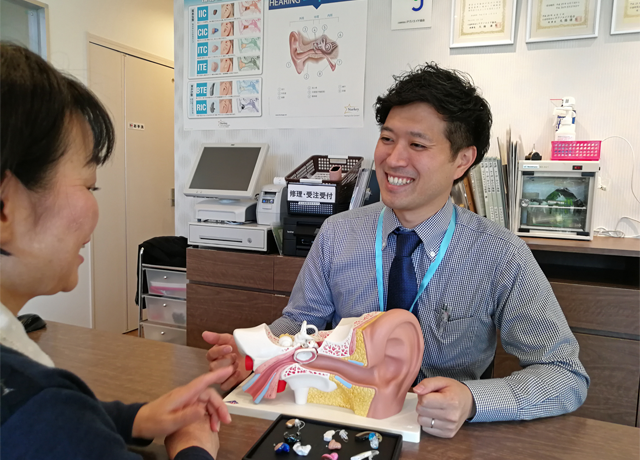

私たち、プロショップ大塚へご相談に来るお客様には2つのパターンがあります。ご本人の意思で来店する場合と、ご家族の強い勧めで来店する場合です。

ご自分の意志で相談に来る方は軽度難聴が多く、また補聴器がすぐに活躍する。

ご本人が自分の意志で来店される方の多くは、具体的な困りごとを持っていらっしゃいます。

例えば

「仕事で上司やお客様の言葉が聞き取れない」

「ダンスや音楽の習い事で先生の話がハッキリしない」

「お芝居を観に行ったときに、ステージから遠くてセリフが分かりにくい」

「病院の診察で、医師の声がハッキリ聞き取れない」

などです。

またご家族に連れてこられる方と比べると、平均60歳代と若く、軽い難聴である場合が多いのです。みなさん「まだ補聴器は早いかも知れないけど、ちょっと困るから話を聞いてみたい」と言って、ご相談にいらっしゃいます。

こういったお客様の場合、問題が明確ですし、聞こえの状態に興味を持っていただいています。もし、私たちにご相談いただければ問題解決は簡単な場合が多いです。

自分で補聴器が必要と感じた方は難聴が軽くても、困りごとが具体的。補聴器がすぐに活躍します。

家族に連れてこられるお客様は、難聴を自覚していても、困っていない。

ご本人が補聴器に興味を持っていないのに、ご家族の勧めでご来店される方も多数いらっしゃいます。この場合、すでに難聴が進んでいる傾向にあります。

もちろんご本人は難聴を自覚されています。しかし困っている自覚を持っているかというと、そうとは限りません。

ご家族や周りの方から見れば、テレビの音量が大きかったり、電話での会話が難しかったり、同じ話を大きな声で繰り返したりなど、困っているように見えます。

しかし、ご本人に困っている自覚がない場合、例えば、こういったことをおっしゃいます。

「テレビの音量は、大きくすれば聞こえる」

「テレビのセリフは、字幕で読むから大丈夫」

「電話はしないから別にいい。家族にすぐ代わってもらう。だまされなくてちょうどいい」

「あなた(ご家族の皆さん)が、ハッキリ話さないのが悪い」

「年を取ったら、聞こえなくなるのは当然だから、仕方ない」

つまり難聴の自覚はあっても、困っている自覚があまりありません。

ご家族の皆さんは「ぜひ補聴器を使ってもらいたい」と考えているのですが、これについては後ほどお伝えします。

難聴を自覚していても、実はそれほど困っていないと思っている人は多数いらっしゃいます。

そのような方のご家族が「ぜひ補聴器を使ってもらいたい」と考えていても、それはまた別の話

まず、ここまででお伝えしたい大切なことは

・補聴器を始めるタイミングと、聴力はほとんど関係がない。

・補聴器を考える第一のタイミングは、ご本人が少しでも「困った」を自覚したとき。

この二つです。

世界中の専門家が「聴力検査より、本人のモチベーションや体験することが大切」と。

難聴を自覚した方の多くは、耳鼻科を受診します。また直接、私たちのような補聴器専門店へ相談する方もいます。相談された方の多くから「私、そろそろ補聴器を使った方がいいんでしょうか?」という質問をいただきます。

この質問には、世界共通で答えが出ています。

「補聴器ハンドブック」という、世界中で出版されている補聴器の専門書があります。

この本の中では

「補聴器装用のメリットがある人とそうでない人を区別するために、聴力レベルから多くの試みがなされてきたが、これまでことごとく失敗している。(中略)聴力よりも他の要因が大きい(中略)おそらく最も大きい要因は、これから補聴器を入手しようとする(ご本人の)姿勢とモチベーション」

引用: 補聴器ハンドブック 原著第2版 | Harvey Dillon, 中川 雅文, |本 | 通販 | Amazon

つまり聴力検査よりも、ご本人の希望やモチベーション、やる気が大切ということです。

聴力検査の結果が良かろうが悪かろうが、補聴器が使ったほうがいいかどうかは、ご本人の希望やモチベーション、やる気次第です。

また日本で、最新の医師向けの補聴器専門書「ゼロから始める補聴器診療」は、次のような記述があります。

「当科では補聴器の適応は、以下の3つを満たした場合と考えています。

①純音聴力検査にて、片耳or両耳に軽度以上の難聴があること。

②難聴により生活に不自由があること。

③その不自由を改善したい意思があること。

(中略)聴力レベルだけでは適応を決めることはできません。

(中略)不自由があり、改善の意思があるなら試す機会を!」p11-p12

引用:ゼロから始める補聴器診療 | 新田 清一, 鈴木 大介, 小川 郁 |本 | 通販 | Amazon

一般の方向けの書籍でも同じように、補聴器は、ご本人の困りごとが大切と言われています。難聴と補聴器を専門とする医師が、一般の方向けに補聴器について解説した「よくわかる補聴器選び」の中の一説です。

「日常生活に不都合が生じたら補聴器を使い始めるタイミング(中略)聞こえないと感じたら(補聴器の)適応です」P54

引用:よくわかる補聴器選び2018年版 (ヤエスメディアムック539) | 関谷芳正 |本 | 通販 | Amazon

最初の質問「そろそろ補聴器を使った方がいいんでしょうか?」に戻ります。

この答えは、日本を含む世界中の専門家の間でも、もう答えが出ています。

「何かしらの不自由や不都合を感じることがあって、それを解決したいと思うなら、まずは補聴器を体験して、試してみるべき」というものです。もちろん「補聴器を購入するべき」という意味では、決してありません。ご本人が体験して、判断した方がいいという意味です。

御本人が何かしらの不自由や不都合を感じることがあって、それを解決したいと思うなら、補聴器を体験して判断するのが良いタイミングです。

逆に、周りに言われたからとか、検査結果が悪かったからと言って、困っていないなら補聴器の購入はもう少し先でも良いかもしれません。

(ただ、周りに言われるという時は、かなり難聴が進んでいる可能性があります。補聴器を体験することで、実は困っていたことを実感できることもあります)

当店では、ここまで強くは言いませんが、電話などでご相談いただいた際には「もし補聴器を試すことにためらいがあったとしも、専門家の話を一度聞いて、難聴ってどういうことなのか、補聴器はどういうものなのか、今後のためにも情報を仕入れてみてはいかがですか?」とおすすめしています。

ご本人に困っている自覚がない場合、家族に出来ることは?

ご本人に困っている自覚がない場合「補聴器を着けることを強要すること」ではありません。

●難聴者向けに特別な音質を出すスピーカーをテレビに取り付ける。

●ご家族が介護を受ける状態なら、話を聞く人が補聴器を使うのではなく、話しかける人である介護者用のスピーカーをご家族が使う。

●補聴器を使ってよく聞こえるようになったら、どんなに素晴らしい体験を家族で一緒に共有できるかを話し合う。

例、大きな声を出さなくていい状態になれば、近所の喫茶店で一緒にデザートを食べに行けるね。旅行も一緒に行けるかも知れないね等です。お孫さんの結婚式でおじいちゃん、おばあちゃん宛の手紙を読んでもらうことは、とても強力で前向きなモチベーションになります。

ご家族がやってしまいがちな、補聴器を着けたくなくなる行為もご紹介しておきます。

補聴器を嫌がる高齢者の場合、家族による様々なサポートや親切が無くなってしまうことを強く心配している場合があるのです。

●「今まで距離50cmで会話しなきゃいけなかったけど、補聴器を着ければ、少し離れても聞こえるじゃん」という発言、もしくは補聴器を試聴中に聞こえ方を試す行為。

ご本人にとっては、補聴器よりも家族のサポートの方が、ありがたいのは当然のことなのです。実際に補聴器を使いこなすようになったあとに、距離50cmでの会話をやめるのは当たり前なのですが、補聴器を使いこなす前に不安を増幅させてしまうと、補聴器を嫌いになってしまいます。

補聴器を“買うタイミング”は、メリットがデメリットを超える時

最初に「何かしらの不自由や不都合を感じることがあって、それを解決したいと思うなら、まずは補聴器を体験して、試してみるべき」と書きました。それでは実際に補聴器を買うタイミングは、いつでしょう。

最も確実なタイミングは、補聴器のメリットとデメリットを自分で比べてみて、メリットの方が大きかった時です。

補聴器を買うべきタイミングは、補聴器のメリットとデメリットを自分で比べてメリットの方が大きかった時

補聴器のデメリット

補聴器を買うには、いくつかの分かりやすいデメリットがあります。

・補聴器を購入するには、お金がかかります。最安値でも片耳50,000円程度です。

・もしご自宅の近くに補聴器店がなければ、遠方まで通う必要があります。

・高齢で手先が不自由なら、取り扱いを覚えるのに苦労があるかも知れません。

・外から見えるタイプの補聴器は、人に何か言われることが心配になるかも知れません。(実際には最近の補聴器は小さくなっており、誰からも気づかれないものが選べます)

・自分の難聴を否定している方の場合、難聴を受け入れるのに大きな勇気が必要かも知れません。

いくつか補聴器のデメリットをご紹介しました。難聴と実際の困りごと、両方を自覚していても、補聴器を始めない方の多くは、おそらくここで書いたデメリットの部分を心配されている方だと思います。

補聴器を買うタイミングとは、これらのデメリットを超えるメリットが得られる場合です。

補聴器のメリット

補聴器のメリットをいくつか上げてみます。

・人前で聞き返す事が無くなり、難聴による「カッコ悪さ」が無くなる・減らせる。

・仕事の会議中の言葉がハッキリして、仕事がスムーズになり、自信が取り戻せた。

・家庭内の会話、友人との会話がスムーズになり、人間関係が良くなった。

・家庭内で「テレビの音量が大きい!」などの小言を言われなくて済む。

・「私、また聞き間違えた!?」という不安が解消される。

・音の方向が分かることで、自動車や自転車の衝突などの危険が避けられる。

ここで紹介したメリットが、先に書いたデメリットを上回った時が、補聴器を買うべきタイミングです。

もちろん、この逆にデメリットの方が大きいようなら、補聴器はまだ早いかも知れません。

メリット、デメリットの感じ方は、お一人お一人で変わってきます。あなたにとってのメリットの大きさは、どうしたら分かりやすいでしょうか。

補聴器の試聴体験で、あなたにとってのメリット・デメリットを体感しましょう

私たち、プロショップ大塚では、いつでも「補聴器の3ヶ月無料貸出サービス」を行っています。

これは販売だけが目的ではなく、お客様にご自身にとってのメリット・デメリットをご理解いただくためのサービスです。

そのため聴力検査や補聴器を試聴していただく前には、お客様にとってのメリットとデメリットを明確にするために、色々なお話を聞かせていただいています。

「今回、ご相談のキッカケは何ですか?」

「聴力検査の結果を聞いたことがありますか?」

「あなたが困っていること、解決したいことはどんなことですか?」

「補聴器を体験する上で、心配なこと、不安なことはありますか?」

などです。

また、ご家族に連れてこられた高齢のお客様には

「今すぐ補聴器を使うほど困っていなくても、将来は必要になるかも知れません。5年後は今よりもっと聴力が低下したり、手先が動きにくくなっているかも知れません。今のうちに、補聴器ってどんなものか知っておくだけでもいいのではないですか?」

などのお話しもさせていただいています。

実際、多数のお客様に3か月の試聴レンタルサービスをご利用いただいています。しかし、すべてのお客様が補聴器を買うわけではありません。およそ30%ほどの方は購入しません。購入しなかった方からも「今後のことを考える参考になって良かった」というご感想をいただいています。

・「補聴器の3か月無料貸出サービス」はメリット・デメリットを自分でご理解いただくためのサービス

・試聴されても30%ほどの方は購入しません。もちろん売りつけたりもしません。

・購入しなかった方からも「今後のことを考える参考になって良かった」との声

ぜひ私たちの無料の補聴器レンタルサービスで、現在のご自身の困りごと、補聴器によるメリットとデメリットを確かめていただければと思います。

補聴器を体験する前に、補聴器そのものを知りたいかたは、以下の記事もぜひ御覧ください。

難聴の種類や補聴器について、値段と補助金、補聴器の見た目と効果、補聴器の機能や限界など、一通りのことを書いてあります。

よくある補聴器の失敗要因、トップ5とは?

よくある失敗例 TOP5

1、店員があなたの話をよく聞いていない、理解できていない

2、補聴器を調整する技術や設備がないお店で買ってしまった

3、正しい聴力測定を受けていない

4、補聴器をつけた時の効果を”客観的な方法”で確認していない

5、補聴器を使っても出来ないことの説明を受けられなかった

一つずつ、チェックしていきましょう。

チェック1:店員は、あなたの話をよく聞いてくれましたか?

販売する人が、あなたの困りごとを解決しようと思ったら、あなたの困りごとをしっかりと把握し、理解しなければいけません。

そして難聴による困りごとや症状は、個人差が大きいため、店員はあなたの状態や状況も詳しく知る必要があります。

たとえば、最初の相談で、どんな質問をされるかによって、どこまであなたのことを理解しようとしているかがわかります。

店員からご確認させていただく、よくある質問としては

「最近、聞こえなくて困っているのはどんなときですか?」

「自宅や職場など、どんな場所で聞こえづらいですか?」

などがあります。

しかし、ご本人だけでは見逃してしまう困りごとや心配ごともあります。そういったことについては、店員に気づいて欲しいですよね。

たとえば

「いつもではなくて、特別な場面で小さな声をハッキリ聞きたい」という時の特別な場面をしっかり確認できるか。

「補聴器のサイズが小さくて、自分では取り扱いがうまく出来ないかもしれない」「補聴器をつけた時、周りに気づかれたときにどう思われるか」という心配する気持ち。

「言葉が分からないのも困るけど、大きい音や声にすごく驚いたり、とても不快に感じることがある」などの耳の体質に関すること。

などがあります。

聞こえの相談相手には、あなたの話をじっくり聞いてくれる人、そして上記のようなことを上手に質問出来る人が望ましいです。

逆に、聞きたいことがあっても聞きづらい/質問に答えてくれないような店員さんは、おすすめできません。

補聴器はお店に行ってすぐ購入するものではありません。また買ったら終わりというものでもありません。購入の前には聴力検査(測定)や、聞こえに困っている状況と耳の状態に合わせた調整。購入後は定期的なメンテナンスと、長いおつきあいになるものです。

そんな時に大事なのは、話しやすい人柄と、知識に基づく専門性だと思います。

なお実際に相談するとき大切なことは、あなたの聞こえについての困りごと、解消したい問題、購入する目的、これらをできる限り具体的にすることです。

具体的な目標が決まっていれば、困りごとが解消したか否か、ハッキリして分かりやすくなるでしょう。

とはいえ、具体的にと言われても、それはそれでなかなか難しいことです。

そんなときには「専門資格を持った、聞こえの専門家」の助けを借りましょう。あなたの困りごとや解消したい問題などを、上手に聞きだしてくれるはずです。

聞こえのご相談の窓口は、いくつかあります。

耳鼻咽喉科医の中でも聴覚と補聴器を得意としている「補聴器適合判定医」や「補聴器相談医」という資格を持っている先生。

聴覚に特化した国家資格としては「言語聴覚士」というものもあり、言語聴覚士が在籍している病院や補聴器店もおすすめです。

補聴器の専門家としては「認定補聴器技能者」という資格があります。

もしここで紹介したどれにも当てはまらないお店に行ってしまうと、治療可能な難聴を見逃す可能性があります。

※認定補聴器技能者は、治療を目的とした検査・診察・診断は行えませんが、もし治るかも知れない難聴を発見した場合、耳鼻咽喉科の受診を案内しています。

すでに補聴器を購入済みの方も「うまく聞こえない」と悩んでいるのであれば、ここでご紹介した資格を持つセカンドオピニオンに相談してみましょう。

・あなたの話をじっくり聞いてくれる人、些細な困りごとも見逃さずに質問してくれる人を選びましょう。

・相談相手は、相談しやすい間柄と、専門的知識の両方を持つ方が望ましい。

・専門的知識があるかどうかは「専門資格を持っているかどうか」が、一つの目安になるでしょう。

・すでに購入済みの方も、うまく聞こえないと悩んでいるのであれば、セカンドオピニオンに相談してみましょう。

認定補聴器技能者が常勤しており、公益財団法人テクノエイド協会が定める運営基準に適合していると認定される認定補聴器専門店はこちらから探すことができます。

チェック2:補聴器の専門家が、あなたを担当してくれましたか?

補聴器適合判定医、補聴器相談医、言語聴覚士、認定補聴器技能者が補聴器の専門家です。

よく聞こえるようにするためには、あなたの聴力や聞こえの状態に合わせて、補聴器の音域や音質、出力設定など、きめ細かな調整を行います。この調整がうまくいかないと、どんなに高級で多機能でも、補聴器は本来の性能を発揮することができません。

下の図は、購入したが役に立たないと、耳鼻咽喉科を受診した人の補聴器の状態の内訳を表したものです。

上記グラフは、ゼロから始める補聴器診療を参考に当社作成

参照:ゼロから始める補聴器診療

上記の表からわかることは、補聴器を使ってもよく聞こえていない人は、もともと自分の聴力に合っていない可能性が非常に高いということです。

これでは使っている意味がありません。

自分の聴力にあった補聴器を正しく選んで、調整してくれるところへ行きましょう。

満足していない人の多くが、調整に不具合あり。

補聴器は調整によって音量・音質を変えられますが、それでも器種によって最大の音量は決まっています。

最大音量の不足は、見た目を重視して選んでしまうことが原因であることが多いです。

他店で補聴器を購入したあるお客様は『とにかく目立たない、小さな補聴器にしてほしい』という希望を伝えて、小型耳あな型のオーダーメイド補聴器を選びました。

しかし、器種を選ぶ前に、聴力を測定しなかったそうです。補聴器は出来上がってきたのですが、その方の聴力には合わず最大音量が不足したものでした。

これでは、どんなに調整してもその方に必要な音量がきちんと入らないので、うまく聞くことができません。

自分に合う補聴器を選び、正しく調整してくれるのは補聴器適合判定医や補聴器相談医がいる耳鼻科の中で行われる補聴器外来、言語聴覚士が常勤している総合病院の耳鼻科、認定補聴器技能者が常勤している専門店(認定補聴器専門店)です。

・補聴器適合判定医や補聴器相談医がいる耳鼻咽喉科の中で行われる補聴器外来

・言語聴覚士が常勤している総合病院の耳鼻科

・認定補聴器技能者が常勤している専門店

チェック3:密閉型の防音室で、聴力測定を受けましたか?

電話ボックスより広い“部屋”です。

あなたが補聴器を購入した時は、どんな環境で聴力測定をしましたか?

耳鼻咽喉科をしっかり受診した方、補聴器専門店で測ってもらった方、メガネ兼業の補聴器店の電話ボックスで聴力を測定してもらった方など、様々な方がいるでしょう。

聴力測定は、軽い難聴の人ほど検査設備の整った環境が必要になります。

なぜかというと、防音室が無ければ、軽い難聴や中程度の難聴は、周りの物音の影響で間違った(悪い)検査結果が出てしまうことがあるからです。

実際より悪い測定結果を元に補聴器を調整すると、補聴器の音量を不必要に大きすぎるものにしてしまう可能性があります。

軽い難聴の方が、防音室がないお店で購入すると、非常に高い確率で補聴器の調整に失敗します。

正しい聴力測定を受けるためには、設備の整った防音室のある耳鼻咽喉科の受診がおすすめです。

なお購入済みの補聴器の再調整をご希望の場合、補聴器を得意としている耳鼻科でも、補聴器のメーカーによっては調整装置が用意できていないことがあります。その場合は、お手元の補聴器メーカーを普段から取り扱っている補聴器店へ相談しましょう。

・聴力測定は、軽い難聴の人ほど検査設備の整った環境が必要

・聴力測定は設備が整った防音室が望ましい

・精度の高い聴力測定が、質の高い調整には欠かせません

自分の耳がどんな状態であるか、知っておくことも大切です。

聴力検査の結果の見方について、こちらのページに書きました。

もし聴力検査を受けたとき、コピーをもらえた場合はこの記事を読みながら確認できます。

チェック4:補聴器をつけた効果を“客観的に”確認してもらいましたか

補聴器をつけたとき、つけてないときの違いを確認します。

補聴器の効果を確認するためには、購入した時に補聴器をつけた状態と外した状態で、どのくらい聞こえ方に違いがあるのか、客観的に確認すると、その効果がよく分かります。

補聴器を使っている本人の主観や感想だけでなく、あくまで数値として確認すると、効果がよく分かるのです。

実際どのくらい小さな音まで聞こえているか、言葉の聞き取りはどのくらいよくなったのかを確認しないままでは本当に調整が合っているのかわかりません。

補聴器の効果を確認する方法はいくつかあります。全国的に広く普及している方法は、補聴器をつけた状態での聴力測定です。この測定では、音の周波数によって聞こえにくいところはないか、もしくは聞こえすぎていないかなど、音の聞こえ方のバランスを確認します。

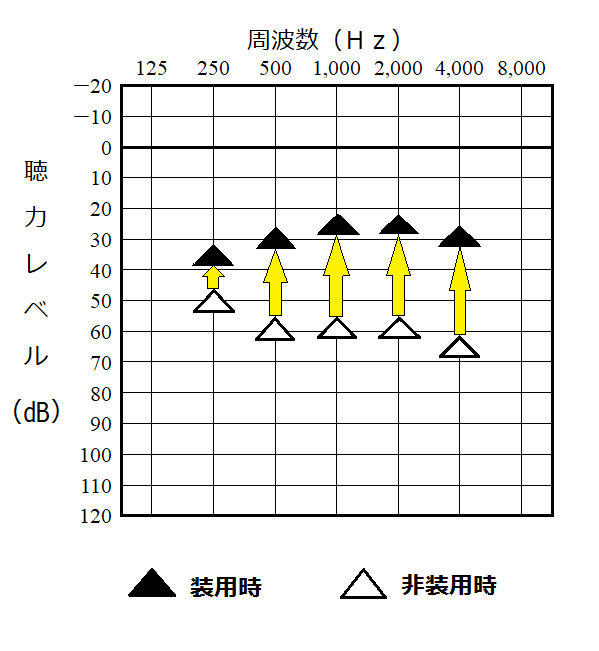

下の図はスピーカーから音を出して効果を確認した結果です。

△は、補聴器を外した状態での聞こえ、▲はけた状態の聞こえです。

縦軸は音の大きさ、横軸は音の高さを表しています。表を見ると、外した状態から、どのくらい効果があったかがわかります。

もっと直感的に分かりやすい方法としては、補聴器をつけた状態で、言葉の聞こえ方を測定する語音明瞭度測定というものがあります。

これは日本語五十音の順番をバラバラにしてスピーカーから聞いていただき、聞こえた結果を回答してもらうものです。正答率から、言葉の聞こえ方の改善具合が確かめられます。

補聴器の効果は、これらの客観的な測定で、確かめられます。

もし、この測定の結果から「十分に効果が出ていない」ということが分かれば、補聴器の調整を見直すことになり、より良い調整に近づけていきます。

補聴器を買ったとき、客観的な測定による効果確認はありましたか?

・補聴器をつけた状態での聴力測定検査をしないと、本当に調整が合っているかわかりません。

・実際の効果確認の測定では、つけた状態と外した状態の測定結果の比較をします。

チェック5:補聴器の限界について、説明がありましたか?

耳の良い人を超えて聞こえるようにはなりません

補聴器は「難聴者の聞こえを、耳のいい人に近づけること」を目的に開発されています。

基本的に、耳のいい人に出来ないことは、出来るようになりません。

耳のいい人に近づけるための機能として、周囲の騒音を減らして、人の話す言葉だけを選んで、強調する機能があります。

こういった機能がある補聴器は言葉の聞き取りを向上させます。

それでも補聴器を使った『聞こえる状態』は、耳のいい人の健康な聴覚と同じになるわけではありません。

例えば、早口で話す人の声を聞き取るのには限界があります。

テレビドラマやバラエティ番組を見ていると、早口やボソボソ話す声が何を言ってるのかわからないということがあります。

これは補聴器では完璧に解決することが出来ません。音量や音質を調整できますが、話し声のスピードを変えることは出来ないからです。

・補聴器は聴力が落ちた耳でも聞き取りやすく音を加工する機械であって、耳が良くなるわけではありません。

ほかにも、ある程度以上、難聴が進んでしまうと、補聴器をつけたら直ぐに良く聞こえるというのは難しくなってきます。

言葉や聞きたい音をはっきり聞こえるようにするには、慣れる必要、つまりトレーニングが必要になります。

音が聞こえない状態に慣れてしまった難聴の脳に、最初から十分聞こえる音量に調整すると、うるさくてつけていられません。

だから、音量を段階的に上げていくトレーニングをする時間が必要となります。

・難聴が進んだ方は、補聴器をつけても聴力が落ちた状態に慣れているため、すぐに聞こえる状態にはなりません。

・難聴が進んだ方は、音量を段階的に上げていくトレーニングをする時間が必要となります。

また、試聴レンタルなどで、実際に体験したら、感想(良いことも悪いことも両方)を専門家に伝えることが大切です。

補聴器の専門家は、あなたの希望と、体験した感想を伝えれば、もちろんよく聞こえるようにしてくれます。

同時に、良い専門家は、できること、できないことも正直に分かりやすく説明してくれます。

すでに買った補聴器をムダにしない方法

満足していない人の多くが、調整の不具合が原因でした。

言い換えれば、適切な聴力測定と、適切な調整を行えば、満足できなかった補聴器が、満足して使えるようになる可能性は高いです。

満足していない人の多くが、調整に不具合あり。

プロショップ大塚の調整サービス

私たちプロショップ大塚では、他店で購入された補聴器の相談と調整を承っています。他店で購入された方も、ぜひ私たちにご相談ください。

相談のみの方は、無料です。調整については、一回につき5,500円(税込)をいただいております。片耳、両耳とも同料金です

他店で購入されたとしても、調整料をお支払いいただいた方については、先にご紹介した聴覚リハビリサービスを提供しています。

今使っている補聴器に満足していない方は、ぜひ私たちにご相談ください。

また、以下のケースのように耳に合っていない場合、いくら調整しても聞こえが良くならないこともあります。

・性能の問題で限界がある

・見た目を優先して最大音量が足りない

・値段の安さを過度に優先しすぎて、雑音を抑制する機能が無い。もしくは弱い。

・購入した後に、難聴が進行して耳に合わなくなってしまった

こういった場合も、プロショップ大塚にご相談いただければ、下取りをさせていただく場合もあります。まずはご相談ください。

オーダーメイド補聴器は、正しい装着(取り扱い)が大切

正しく補聴器を装着できないと、どんな問題があるの?

正しく装着できないと、よく聞こえなくなる

補聴器を正しく装着できていないとは、例えば、入れ方が浅い、左右を逆に入れている、上下を逆に入れている、角度が横にずれて入れていることがあります。このような状態で補聴器を装着しても、せっかく着けているのによく聞こえません。なぜなら、正しく装着した場合は、補聴器と耳の穴の間にすき間がないので補聴器から音が漏れることがありません。しかし、正しく装着していないと、補聴器と耳の穴の間にすき間ができるので音が漏れてしまい、耳の奥までしっかり音が入らないのです。

正しく装着できないと、ピーピーと音が漏れる

補聴器を着けていて、ピーピーと鳴るのは、「ハウリング」という現象です。ハウリングとは、補聴器で増幅した音が、再び補聴器のマイクに入ってしまうことにより起こります。よくカラオケでスピーカーにマイクを近づけるとピーと鳴ってしまうのが同じ現象です。だから、補聴器が正しく装着できず、耳の穴と耳せんの間にすき間ができると、このすき間から音が漏れ、その音が再び補聴器のマイクに入ってしまい、ハウリングが発生してしまうのです。

耳の穴が痛くなってしまう場合も

そもそも、耳の形にしっかりと合っていないと耳の穴が痛くなってしまうことがあります。オーダーメイド補聴器を制作する際に、一人一人耳の型を取っても、実際に出来上がったものは少しきつかったということがあります。きついままで使っていると、どうしても無理に押し込んでいるので耳の中が痛くなってしまうことがあります。

また、ゆるくて無理やり押し込んで痛くなるという場合もあります。加えて、ゆるいと落ちやすくなりますので、紛失する可能性が高くなります。

オーダーメイド補聴器は、取り扱いの説明にもプロのアドバイスが必要

正しい専門知識がないお店では、装着方法をしっかりと説明できず、お客様は正しい取り扱いを知らないまま使っているなんてこともあります。正しい取り扱いが出来ないという理由で、補聴器の性能が生きない、つまり取り扱い方法が悪くて、よく聞こえないことがあるのです。プロショップ大塚にも、お持ちの補聴器が合わず、相談にいらっしゃる方は多いです。

特に気を付けた方がいいのは、こんなお客様

オーダーメイド補聴器の取り扱いが、難しくなりやすい方がいます。下記に当てはまる方は、特に注意が必要です。

小顔の方

小顔の方は、耳の穴が小さいことが多いです。おのずと取り扱いが細かくなります。

手先に震えがあるなど、不器用な方

高齢の方の場合、手先の器用さによっては、小さな補聴器は取り扱いが難しい場合があります。オーダーメイド補聴器を購入する前に、サンプル品などを使って、取り扱いができるか否か、十分に確かめましょう。またオーダーメイド補聴器は、電池式と充電式があります。電池式をご希望の際は、お店のサンプル品を借りてご自分で電池交換ができるか確認してみましょう。この時に電池交換が面倒に感じる方は、充電式をお選びいただくことをおすすめします。

中耳炎の治療で、手術を受けたことがある方

中耳炎の治療で、耳の穴の中を手術していると、外からは見えませんが、骨を一部削って耳の穴が変形している場合があります。この場合、耳の穴の形が、通常と異なるため、取り扱いが難しくなっている場合があります。耳の型を取る前に、耳鼻咽喉科医院で、まず耳型を取っても問題ないか医師に確認してもらうという対策を取りましょう。

柔道や剣道やレスリングなどの経験が豊富な方

激しい格闘技やスポーツによって、耳の形が変形することがあります。オーダーメイド補聴器は、耳の形に合わせて制作されますから、耳の形が変形していると、補聴器も複雑な形に出来上がることがあります。

当店では、あなたに合ったオーダーメイド補聴器をご提供できます

プロショップ大塚では、小顔の方にも、手先が不器用な方にも、中耳炎などの手術経験者や柔道の経験者にも、正しく装着できるオーダーメイド補聴器をご提供してきました。オーダーメイド補聴器については、ぜひ私たちにご相談ください。

すべてのお客様が正しく取り扱えるために、プロショップ大塚だから出来るサービスをご紹介

プロショップ大塚では、すべてのお客様によく聞こえる補聴器をご自分で使いこなしていただくために、あらゆる工夫をしてきました。その一部をご紹介いたします。

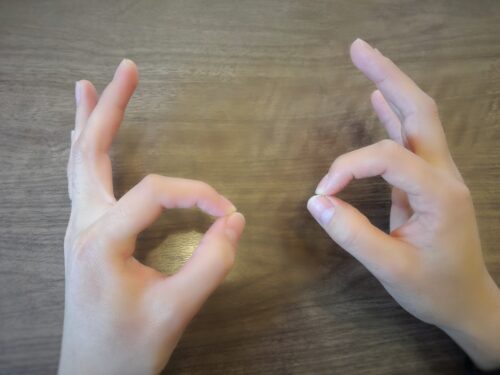

注文前の手先の運動

耳あな型補聴器をしっかり指先で持ち、ご自分で入れられるか確認するためにお客様に実践してもらっています。

指つまみ運動

① 親指と人差し指の先を合わせます

② 親指と中指の先を合わせます

③ ①②をゆっくり繰り返します

④ ③をだんだんスピードアップして繰り返します

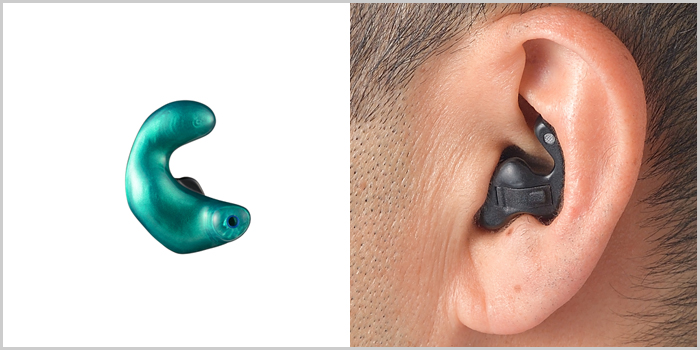

耳に入れる練習用に、あなたの耳の模型を制作

オーダーメイド補聴器を作るときに耳の模型を制作します。お客様の補聴器ができあがったら、ご自分の耳に入れる前に、まず耳の模型で練習してもらいます。自分の耳穴は自分で見ることができませんが、このメス型で練習することによってイメージトレーニングができるのです。このイメージトレーニングをすることで、自分の耳の穴に入れるコツをつかみスムーズに耳に入れることができます。

補聴器を正しく装着できたか、音漏れ検査

補聴器を初めて装着していただいたときには、必ず耳の穴と補聴器の間にすき間がないか検査します。

補聴器を装着した状態で、耳の穴の外に漏れてくる音の大きさをマイクで測定することで、外に漏れ出る音の大きさから、すき間を判定します。

万が一、取り扱いができなかったときには

納品してから、90日以内でしたら無料で返品ができます。プロショップ大塚では、お客様の耳に合うように最善の努力をして万全なものをお作りしますが、まれに病気などが原因で取り扱いが難しくなってしまう場合があります。

まとめ

オーダーメイド正しく装着するには、正しい知識を持って、正しい取り扱い方法を教えてくれるお店を選びましょう。

私たちプロショップ大塚では、お客様が出来ること、難しいと思うことを必ず確認して、正しく装着ができるまでとことん一緒に練習します。

お店で2時間練習したお客様も、当店で一緒に練習した後には暗闇で目を閉じていても、さっと入れられるくらいに上達しています。安心して、プロショップ大塚にお任せください。

補聴器の調整で大切な聴覚リハビリの手順

補聴器で、よく聞こえなかった人の声

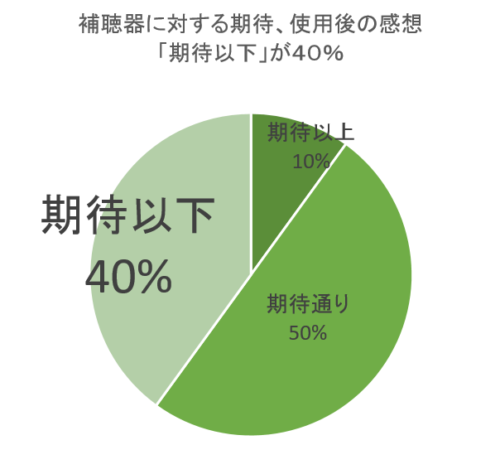

補聴器を買ったのに、よく聞こえず、満足していない人は、補聴器経験者の40パーセントにおよびます。

補聴器でよく聞こえない体験をして、私たちプロショップ大塚に相談に来た方は、補聴器の調整が不十分な方が数多くいらっしゃいます。

よく聞こえなかった方に、詳しくお話をうかがうと、補聴器を買う前後の調整の回数が2回か3回です。皆さん「聴力測定をして作ってもらったし、しばらく使っていれば慣れると言われた」「相談しても、よく聞こえるようにならないので、面倒になった。(店に)行かなくなった」「何度もお店に行くのは悪い気がする」とおっしゃいます。

しかし、こういう補聴器の買い方では、よく聞こえるようになりません。

※まれに2回か3回の調整で具合よくお使いの方もいらっしゃいます。それは難聴の程度が軽度だったり、年齢の若い難聴者がほとんどです。

どう補聴器を調整したら、よく聞こえるようになるのか?

どうしたら補聴器を使いこなして、もっとよく聞こえるようになるでしょうか?それには人間の聴覚と脳の働きが関係してきます。

お年とともに聞こえにくくなるって、こういうこと。

難聴が始まっても、多くの方がおよそ8年間も対策せず放っておくことが、アンケート調査で明らかになっています。この期間中に、耳と脳はどうなっているのでしょうか。

お年とともに聞こえにくくなる加齢性難聴の場合、40歳代から聴力が低下し始め、60歳代後半か70歳代前半に”難聴”と認められるまで聴力低下が進むと考えられています。

人間が音を聞き、言葉を理解するためには、音の刺激が脳まで届かなければいけません。人間は、耳と脳の両方が正常に機能して、言葉が理解できるようになっています。

耳と脳に関係性があるなら、難聴になると脳にはどんな影響があらわれるでしょうか?

難聴は、耳の機能が低下する症状です。しかし同時に、脳に入る音の刺激が減ってしまう症状でもあります。

脳に正常な刺激が届かない期間が、何年も続くと、人間の脳はどうなってしまうでしょう。普段、脳に刺激が届いていないというのは筋肉を使わないのと同じで、脳の機能が弱くなり、刺激にはデリケートで、短時間動かすだけで疲れやすくなってしまいます。

- 大きな声でも言葉が分かりにくくなる。

- 大きな声や音を聞いたときに、不愉快に感じやすくなる。

- 数十分程度の会話で、疲れてくる。会話が面倒になる。

引用:ゼロから始める補聴器診療

加齢とともに難聴になった方が、補聴器を快適に使えるようにするには、ここで紹介した耳と脳の関係を正しく理解したうえで、補聴器の音を調整することが大切になります。

なお、この知識は、耳鼻咽喉科の補聴器専門医だけでなく、言語聴覚士や認定補聴器技能者であれば、全員が知っている当たり前のことです。

しかし加齢性難聴になった方の多くは、耳鼻科の受診をしないことが、最近のアンケート結果(JapanTrak2015調査報告(21ページ))で明らかになっています。適切なサポートを受けるためには、適切な専門家の助けが必要です。

補聴器を使って、よく聞こえるためには、聴覚リハビリが必要。

難聴を長年放置し、脳がデリケートな状態、音の不愉快を感じやすい状態になっている場合は、補聴器の調整にも時間が必要になります。数週間から、長いと3ヵ月程度の時間です。

引用:ゼロから始める補聴器診療

重い難聴を長年放置した方の場合、具体的には下記のような聴覚リハビリが必要です。

1,最初は補聴器の音量を小さく、弱く調整する。

補聴器が無い時よりは、少しだけ音が大きく聞こえるように調整する。

補聴器が無いときと比べて、聞こえすぎて、うるさかったり、不愉快になったりしない状態にする。

この状態で、毎日10時間を目標に、補聴器をつけていただく。

2,一週間から10日後に、二回目の調整。2dB程度の音量アップ。

この段階からは、補聴器の音量を少しずつ上げていく。

音量の上げ幅は、2dB程度が目安。2dBというのは、補聴器を使っているご本人からすると、音量が上がったことが、かろうじてギリギリ感じられるくらいの小さな変化。ほんの少しだけ音量を上げて、やはり毎日10時間を目標に、一週間ほど、この状態の補聴器を使う。

3,少しだけ音量アップを、数回繰り返す。

週一回、お店に通っていただき、少しずつ音量を上げる。

およそ4回ほどの調整で、ほとんどの難聴の方が、不愉快を感じず、最終的によく聞こえ、補聴器を使いこなせるようになる。

ここでご紹介したのは、あくまで重い難聴を長年放置した方の対策です。中程度までの難聴の方、または難聴になってからの期間が短い方は、これほど時間をかけずに適切な音量に上げられる場合が数多くあります。重い難聴の方、難聴を長年放置した方については、最長3ヵ月ほどのお時間がかかる場合もあります。

実際の聴覚リハビリの期間は、現在の聴力と難聴になってからの年数で変わってきます。「ちょっと困ったかも知れない」程度のお気持ちがあれば、少しでも早くご相談ください。

よく聞こえない補聴器は、プロショップ大塚にご相談

本記事で紹介した聴覚リハビリは、重い難聴の方向けの対策です。

この他にも、補聴器を使ってよく聞こえない原因は、聴力測定が間違っていたり、耳せんが耳の大きさに合っていなかったり、様々なことが考えられます。

私たちプロショップ大塚では、他店で購入されたよく聞こえない補聴器の相談と調整を承っています。他店で購入された補聴器についても、ぜひ私たちにご相談ください。

相談のみの方は、無料。調整については、一回につき5,500円(税込)をいただいております。片耳、両耳とも同料金です。

他店で購入された補聴器でも、調整料をお支払いいただいた方については、先にご紹介した聴覚リハビリサービスを提供しています。よく聞こえない補聴器を持っている方は、他店で購入された補聴器についても、ぜひ私たちにご相談ください。

補聴器はどのくらいで壊れるものですか?長持ちさせるにはどうしたらいいですか?

補聴器は人の身体に直接触れる精密機械です。

そして電気で動いていますので汗・水・湿気などに弱く、金属部品が錆びると故障につながります。

補聴器の耐用年数は行政で決められており、耐用年数は5年になります。

ひとつの目安として、覚えておくと良いでしょう。

※補聴器の耐用年数は、自立支援法における補装具の給付を参考にしました。

5年間というのは、補聴器が機械として壊れるまでの目安です。

もちろん大切に使っていただければ、そのぶん長持ちします。

その大切にする方法と、長持ちする補聴器の選び方をまとめました。

補聴器を濡らさない・乾燥させる

補聴器は濡れると、金属部品が錆び故障の原因となります。

しかし身に着けていれば汗もかきます。

汗で補聴器が濡れてしまうような時は、こまめに早めに拭き取りましょう。

また寝ている間や、補聴器を外している時間には、強力な乾燥剤が付いた「補聴器用乾燥ボックス」に入れておきましょう。

補聴器の内部にある湿気を吸い取ることで、錆びを防ぐことが出来ます。

補聴器のお掃除

補聴器は耳の穴に直接入れる道具です。補聴器のスピーカーに耳垢が付着すると、音が聞こえづらくなります。

補聴器をきれいにするために、専用のブラシがありますので、定期的に(一週間に一度程度)補聴器についた汚れを落としていただければと思います。

オーバーホール(分解掃除)

前述の補聴器の乾燥やお掃除をすることで、補聴器の寿命は確実の伸びると思います。

さらに完全な状態で長く使っていただくには、定期的なオーバーホール(分解掃除)をお勧めします。

オーバーホールは、メーカーに補聴器を送って、補聴器を分解し、一つずつクリーニングしながら点検します。

お預かり期間は、10日前後です。この期間中、プロショップ大塚では代わりの補聴器をお貸出ししています。

自動車の車検に似ていますね。

オーバーホールの価格は、片耳1回につき、だいたい1万円程度です。

この時、故障箇所や劣化部品が見つかり交換になると、別途部品代が必要になります。

このオーバーホールはメーカー保証期間中は無料であることが多いです。ご購入時にご確認下さい。

保証期間が終わる前に、無料でオーバーホールをしておけば、お金をかけずに補聴器をより長持ちさせることができます。

買うときに故障しづらい補聴器を選ぶ

近年、補聴器の故障率は下がってきています。

これは防水の補聴器が増えてきたためです。なお防水と言っても完全防水ではありません。

汗が染みこみにくくなっています。

補聴器の防水性能は、メーカーのカタログに書いてあります。「IP68」などの表記です。

数字の右側の8が、防水性能を表しています。

なお数字の左側の6は、防塵性の高さを表しています。

数字が大きければ、大きいほど、水や汚れに強いということです。

補聴器購入の際、一つの目安になると思います。

買うときに修理可能期間を考えて、補聴器を選ぶ

最初に「補聴器の耐用年数は5年」と書きました。

これは、より詳しく書くと「補聴器の販売終了から5年間は、修理部品を在庫しておきなさい」と行政が決めているということなのです。

逆に言えば、補聴器の販売終了から5年経過したら、その補聴器は修理できないかも知れません。修理可能期間が終わってしまうということです。

これを可能な限り避けるためには、補聴器を購入する際、発売開始したばかりの最新モデルを選ぶと良いでしょう。

一般的に新製品の補聴器は、3年程度は店頭で販売されています。また新製品開発のペースが遅いメーカーでは、同じ補聴器を5年ほど販売し続けることもあります。

一つの補聴器をなるべく長く使い続けたい方は、補聴器を選ぶときに

1)新製品発売ペースの遅いメーカーを選び

2)補聴器の発売時期が新しいか確認して

3)防水の新製品を選ぶ。

この3つを確認して補聴器を選べば、長期間使い続けられる可能性が高くなります。

これに加えて、すでに紹介したお手入れを行っていただければ、同じ補聴器を10年程度は使い続けられるかも知れません。

補聴器の再調整

補聴器自体が壊れておらず正常に機能していても、購入時点から年月が経過し、耳が遠くなってしまうと聞こえにくくなります。

このような場合、補聴器は「購入後にも調整」が出来ます。

プロショップ大塚でお買い上げいただいた補聴器については、購入後の調整を無料で行なっております。

他店で購入された補聴器についても、ご相談・調整を承っています。

他店購入品については、相談と補聴器の点検は無料。

調整については、一回につき5,500円(税込)をいただいております。片耳、両耳とも同料金です。

聞こえが悪くなったと感じたら、いつでもご来店ください。

補聴器購入ガイド:補聴器を考え始めたばかりの人へ

難聴や聴力低下について、知っておくべきこと

難聴の種類その1「感音性難聴」について

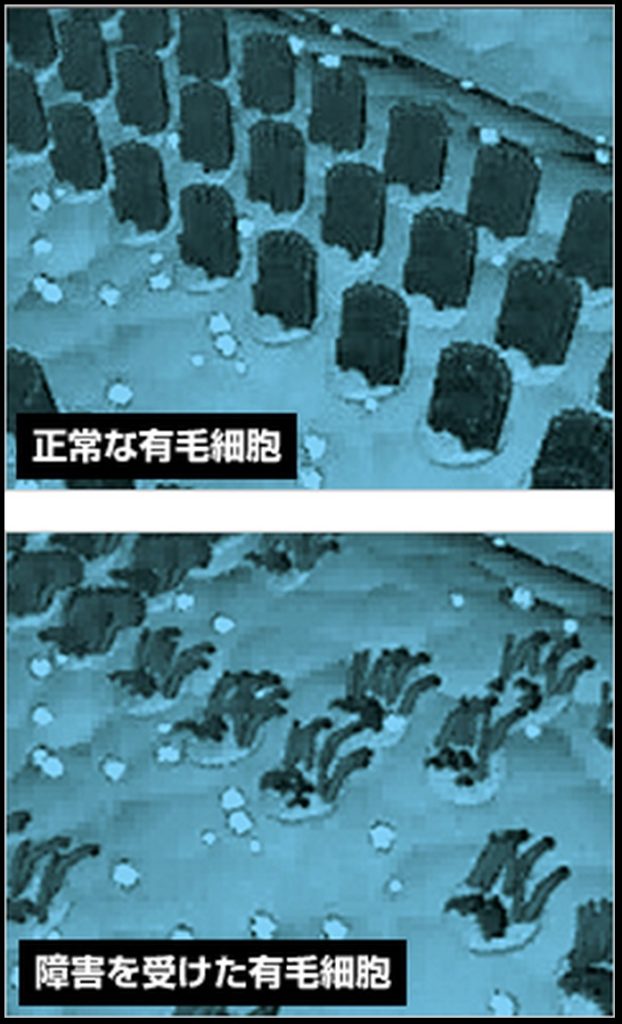

難聴には種類がありますが、感音性難聴と呼ばれるタイプがもっとも一般的です。この難聴は、鼓膜より奥にある蝸牛の中にある有毛細胞がダメージで機能しなくなることが主な原因です。有毛細胞は、耳に入ってくる音波を電気信号に変換し、脳に送る役割を持っています。

有毛細胞は、老化によってダメージを受けます。その他に騒音を聞くこと、特定の薬物、病気、および家族に難聴者がいること(遺伝)も、難聴になる可能性を高めます。

感音性難聴は基本的に治療で改善できませんが、適切な補聴器を使えばよく聞こえる生活をとり戻すことができるでしょう。

なお適切に調整した補聴器を使っても聞こえが改善しない場合は、人工内耳という選択肢があります。これは手術で耳の中に専用の装置を埋め込むという治療で、重度難聴のみを対象に医療機関で行われます。

難聴の種類その2「伝音性難聴」について

伝音性難聴は、中耳炎や耳垢の詰まり、または奇形(柔道やレスリングによる耳のケガの痕も含む)の結果として発生します。感音性難聴と異なり治療で治るケースが多いので、補聴器で対策するより、まずは治療が優先です。

対策は、たまった耳垢を取り除くこと、中耳炎などの炎症を治療すること、奇形の場合には矯正手術を受けることなどです。通常は、これらの対策で聴力を回復させることができます。

治療しても、聴力が十分に回復しない場合、補聴器の使用を組み合わせることもあります。

難聴の種類その3「混合性難聴」について

上に紹介した両方のタイプの難聴が混在することがあります。これを混合性難聴といいます。例えば、お年とともに聞こえにくくなる感音性難聴は、有毛細胞のダメージが原因です。これに加えて、同時に耳垢がたまっていれば、さらに聞こえにくくなります。この場合は、伝音性難聴の対策(耳垢の除去)と、感音性難聴の対策の両方が必要になります。

補聴器(と聴覚)の専門家は、何をしてくれるのか?

補聴器と聴覚の専門家は、医療機関または補聴器専門店に在籍しています。

耳鼻科医の中でも「補聴器適合判定医」もしくは「補聴器相談医」という資格を持っている先生は、補聴器を得意としています。

聴覚やリハビリに特化した「言語聴覚士」という国家資格もあり、こちらは一部の病院や一部の補聴器専門店に在籍しています。

補聴器に特化した技能を持っている人は「認定補聴器技能者」という資格を持っています。

これらの専門家は連携していますので相談すると、お一人お一人の困りごと、生活環境、聴力、ご要望に合わせた治療や補聴器の試聴体験サービスが受けられます。

補聴器を試聴する場合、専門家とそれ以外では受けられるサービスが異なります。

補聴器適合判定、補聴器相談医、耳鼻科医

「最近、聞こえにくい」と感じたとしても、それが治療可能なのか、加齢によるものかは人によって異なります。耳鼻科医の診察を受けてはじめて原因が分かります。耳鼻科医の中でも補聴器相談医の資格を持っている先生に相談すると、補聴器についての情報も提供してもらえます。

補聴器適合判定医という資格を持っている耳鼻科医なら、補聴器の調整についてもさらに詳しく診てくれます。

一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会:補聴器相談医名簿

認定補聴器技能者、認定補聴器専門店

補聴器は、同じ値段・同じモデルでも、その調整によって聞こえ方がまったく変わってきます。

聴力測定の結果に基づき、一人一人の耳の状態に合わせて音質・音量を調整するのが認定補聴器技能者です。

自分の耳に最適な提案をお求めの場合は、ぜひ認定補聴器技能者が在籍する補聴器店へご相談ください。

実耳測定による補聴器の調整【鼓膜面音圧に合わせたフィッティング】

なおベストな音質調整を行うには最適な検査室、検査装置などの設備が必要になります。これらが整っている店舗は「認定補聴器専門店」という制度に合格しています。

言語聴覚士

重い難聴の場合は、補聴器を適切に調整しても、よく聞こえるようになるまでにリハビリが必要になるケースがあります。この場合は言語聴覚士が常勤で在籍しているリハビリ病院またはリハビリも行っている耳鼻咽喉科を定期的に受診するのが良いでしょう。

最初の相談先のおすすめは耳鼻科か補聴器専門店

ひとことで「難聴」と言っても、必要なサービスは一人ひとり異なります。

確実なのは、まず最初にお近くの耳鼻科クリニックの中から「補聴器相談医」を選んで耳を診てもらい、補聴器店宛ての紹介状(診療情報提供書)を書いてもらうことです。地域によっては補聴器相談医がいないこともあります。その場合でも耳鼻科がおすすめです。

これは治療可能な難聴を見落とさないためです。

耳鼻科の受診の他に、補聴器専門店も最初の相談先としておすすめです。診察・診断・治療はできませんが「もしかしたら治療できるかも知れないな」という状態なら、耳鼻科受診を改めておすすめします。また地域の補聴器に詳しい医療機関をご紹介できる場合もあります。

補聴器の試聴・体験になった場合、補聴器の専門家(認定補聴器技能者)は、お客様お一人おひとりの聴力と感想、またはご予算や見た目のご希望を考慮して、適切な補聴器をご提案し、音を調整します。職場の環境や、家庭内のテレビを聞く環境など、一人一人の環境もヒアリングして、環境に応じた微調整を行っています。

補聴器専門店の認定補聴器技能者、補聴器メーカーの認定補聴器技能者、耳鼻咽喉科の医師、補聴器相談医、言語聴覚士(国家資格)は、それぞれ役割が異なり、受けているトレーニングも異なります。あなたの状況に合わせて相談先を変えましょう。

・中耳炎の経験者、耳鼻科に一度もかかっていない方⇒耳鼻科で難聴治療の相談を

・生まれつきの難聴の乳幼児の場合⇒言語聴覚士が常勤する総合病院へ

・すでに補聴器を買って持っていて、よく聞こえない時⇒メーカー系列店。もしくはその器種を取り扱っている補聴器専門店。

・60歳以上の難聴で、自分に合った補聴器を探している⇒認定補聴器専門店で色々な補聴器の試聴・比較を。

補聴器について「ものを知る」

感音性難聴になり、内耳の有毛細胞がダメージを受けたら元に戻すことはできません。

補聴器を使えば適正な音量・音質で聞くことができ、生活の便利さを大幅に改善できる可能性があります。

補聴器の構造と仕組み、どうして音がきこえるのか?

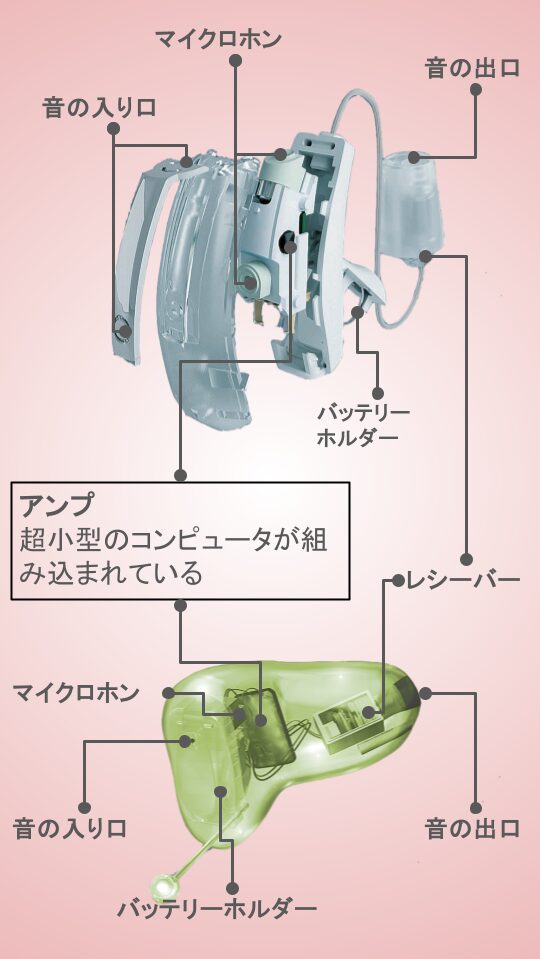

補聴器には、音を拾うためのマイク、音を大きくするためのアンプ、耳の穴に音を入れるためのレシーバ(≒スピーカー)があります。現在のデジタル補聴器では、音がマイクに入った後、アンプ内部にある超小型コンピュータに音が伝達されます。コンピュータは、言葉を聞き取るために必要な音の周波数を選んで増幅します。この他、言葉以外の雑音の除去にも、コンピュータが役立っています。

補聴器には多くの器種があり価格も様々ですが、値段は内蔵コンピュータの性能とそれによる雑音抑制機能で決まっています。

最近の補聴器の特徴

最新の補聴器では、スマートフォンと無線で通信できる器種も出てきました。最新の補聴器では、テレビの音や電話の声をダイレクトに両耳で聞くことができます。特に電話は通常、片耳で聞きますから、両耳で電話が聞こえるのは、大きな補助になります。テレビの音声を聞く場合音質も、テレビ内蔵のスピーカーより補聴器の方が優れていることが多いです。

充電式の耳あな型補聴器が増えており、電池を交換する負担が減り、ご高齢の方にとっても取り扱いが楽になってきています。

外からまったく見えない極小サイズの補聴器も登場しており、実は補聴器を使っているのに周りに気づかれていないという人もいます。

あなたに合う補聴器は?

あなたにもっとも合う補聴器は、難聴の種類と重症度、あなたのライフスタイル、手先の器用さなど、いくつかの要素で決まります。こういった、いくつかの要素があるので、あなたが気に入った補聴器が、お友達にはまったく合わない場合があります。補聴器は何百種類とあり、一人一人、ぴったり合う補聴器は異なります。

補聴器メーカーや補聴器のブランドについて

補聴器の世界的なブランドは、フォナック、オーティコン、シグニア、リサウンド、スターキー、ワイデックスの6つです。国内メーカーではリオン(店舗チェーン名はリオネット)があります。

補聴器メーカーは、それぞれ音質に大きな違いがあります。価格によって聞こえ方の優劣はありますが、それ以上に「自分に合った音質」を見つけることがとても大切です。

たとえば音楽を聞くときの補聴器なら、クラシックならシバントス、ジャズならスターキーの補聴器が好まれる傾向があります。

難聴になると、最初は「雑音がある環境での会話に困る」というのが一般的です。しかし、これについても聞き取りたい声との距離、角度、雑音の種類と雑音の音量、そして聴力によってあなたに合う補聴器メーカーが変わってきます。

下記の記事に、メーカーとブランドについて詳しくまとめました。ぜひ参考にして下さい。

2024年:補聴器メーカー各社の特徴と評判、上位6社を徹底比較

補聴器は「難聴者の聞こえを、耳のいい人に近づけること」を目的に開発されています。基本的に、耳のいい人に出来ないことは出来ません。脳、足腰、体力を若返らせる道具でもないので、耳が良くても出来ないことはできるようになりません。

しかし(あくまで副次的な効果ですが)補聴器を使うことで会話に参加できるようになると、外出や社会参加が楽しくなります。これによって間接的ですが、様々な副次的な効果が期待されています。

補聴器メーカーや補聴器のブランドについて

世界的な補聴器メーカーは、メインのブランドとサブのブランドがあります。自動車メーカーで例えると、トヨタの傘下にはダイハツやスバルがあり、それぞれのブランドで似た車を販売していることがあります。

補聴器も「ほぼ同じ製品なのに、違う名前」ということがあります。同じ製品が、違う名前で売られているだけでなく、価格まで異なる場合があります。

下記の記事に、メーカーとブランドについてまとめました。参考にして下さい

補聴器の形による特徴、メリット・デメリット

デジタル補聴器は、主に4つの形状があり、耳の上または耳の穴など、どこに装着されているかによって分類されます。2020年のコロナ流行以降、日本では多くの人が常にマスクを着けるようになりました。マスクとメガネと補聴器の3つを耳の上に掛けるのは邪魔になることから、近年は耳あな型補聴器の人気が伸びています。

小型耳かけ型補聴器(RIC: receiver-in-the-canal)

コロナ流行前まで、もっとも多くの人に選ばれていたのが、このタイプ「小型耳かけ型補聴器」です。このタイプは、RIC補聴器とも呼ばれ、スピーカーが耳の穴の中に入ります。補聴器のマイクやアンプや電池などの本体は耳の上に乗せて、本体とスピーカーは細いワイヤーでつながっています。スピーカーが耳の穴の中に入るため、耳の上の本体が小型化されています。

耳せんの種類は、一人一人の耳型を採って制作するオーダーメイド耳せんを使う場合と、既製品のゴム製耳せんを使う場合があります。

RIC補聴器のメリット

着け心地が快適で、外からはほとんど見えません。耳せんとスピーカーを変更することが出来るため、一つの補聴器で軽度難聴から高度難聴まで対応できます。重い難聴では、耳の穴をピッタリふさぐためにオーダーメイド耳せんが必須になります。後ほど紹介する小型耳あな型の補聴器と比べると、取り扱いが簡単です。このタイプは、目立ちにくさと取り扱いの簡単さのバランスに優れています。

RIC補聴器のデメリット

耳の穴に入るスピーカーが耳垢で汚れますし、耳の上の補聴器本体は汗で汚れます。汚れる箇所が二か所なので、他の補聴器より故障率が少し高くなる傾向にあります。メガネやマスクと同時に使う場合、邪魔になる場合があります。

昔からある耳かけ型補聴器(BTE:Behind-in-the-Ear)

このタイプの補聴器は、もっとも古く、30年以上前から現在も多くの人に愛用されています。RIC補聴器と異なり、すべての電子部品が耳の後ろに装着されるプラスチック製の本体に入っています。本体と耳せんは、外から見えるチューブでつながります。耳せんの種類は、一人一人の耳の型を元に制作するイヤモールドを使う場合と、既製品のゴム製耳せんの両方が使えます。

BTE補聴器のメリット

低周波数から高周波数まで、幅広く音を出すことができます。最大音量が大きいのも特徴です。重度難聴の場合、ほとんどの方が、このタイプを選びます。耳垢や中耳炎による浸出液が多くても、補聴器の故障にはつながりません。耳せんが汚れるだけで済みます。また耳せんが汚れた場合のお掃除も簡単です。本体が大きいので、耳に入れたり出したりする取り扱いはRIC補聴器より、さらに簡単です。

BTE補聴器のデメリット

このタイプは着けていると、外から見えます。メガネやマスクと同時に使うとき、邪魔になる場合があります。本体が大きく重いため、耳せんの形と耳の穴の形がぴったり合っていないと落下の原因になります。

完全に見えない耳あな型補聴器(CIC:complete-in-the-canal、またはIIC:invisible-in-canal)

完全に耳の穴に入って隠れる最も小さい補聴器です。別名、見えない補聴器とも呼ばれます。1cm以内(1円玉より小さい!)という非常に小さな補聴器本体の中に、マイク・アンプ・スピーカー・電池など、すべての部品が入っています。このタイプは、ほとんどがオーダーメイド品になり、注文時にはお一人おひとりの耳の形状の型を取って制作されます。

補聴器メーカーによって、また耳の型を取る販売員の技術力によって、出来上がった補聴器の大きさ、形、そして着け心地に大きな差が出ます。補聴器を外すときには、引っ張り出すためのテグス糸をつまんで取り出します。

CICまたはIIC補聴器のメリット

耳の穴の奥に入り、耳にぴったりフィットします。外から見たときには、まったく見えません。マイクも耳の穴の奥に隠れるため、風の雑音が静かになります。マイクの位置が鼓膜に近づくため、聞こえ方が自然になると評価する人もいます。また電話を使った際に、ピーピーという音が出にくくなっています。メガネやマスクを同時に使った時、邪魔になりません。

CICまたはIIC補聴器のデメリット

サイズが小さいため、雑音がうるさい環境で、言葉を選ぶ機能が弱くなります。これは指向性マイクという部品が入れられないためです。制作時に、かならず耳の型を取る必要があります。この時、耳型を取る人間の技術によって、出来上がる補聴器の品質が変わります。

CICまたはIICサイズの補聴器に使われる電池は、もっとも小さいサイズだけです。電池寿命が他のタイプより短くなり、電池の交換が頻繁になります。補聴器、電池ともに小さいため、手先の器用さによっては、取り扱いが難しくなることがあります。スピーカーが耳垢で汚れるとよく聞こえませんので、お手入れも他の補聴器より頻繁に行う必要があります。

※CICまたはIIC補聴器のおすすめメーカーは「スターキー」がトップ!

オーダーメイド補聴器の世界シェア1位のスターキーは、CICまたはIIC補聴器の品質と小ささにこだわり続けており、当社が独自に行っているオーダーメイド補聴器の形状比較テストにおいて最小サイズは毎年スターキーです。平均的な耳の大きさであれば、様々な選択肢があります。しかし耳の穴の小さい方が「絶対に外から見えない補聴器がいい」とご希望される場合は、スターキーの極小サイズがおすすめです。

普通の耳あな型補聴器(ITC:In-The-Canal)、大型の耳あな型補聴器(ITE:In-The-Ear)

このタイプの補聴器は、耳の中に入れて使います。補聴器本体の中に、マイク・アンプ・スピーカーなど、すべての部品が入っています。この補聴器は、多くがオーダーメイドになり、注文時には耳の型を取って制作されます。補聴器メーカーによって、出来上がった補聴器の大きさ、形、そして着け心地に大きな差が出ます。補聴器を外すときには、引っ張り出すためのテグス糸をつまんで取り出します。

プロショップ大塚に来店されるお客様のうち、40%以上がこのタイプを選んでいます。選ばれる理由は、メガネの邪魔にならず、IIC補聴器より取り扱いが簡単なためです。

耳あな型補聴器のメリット

CICまたはIIC補聴器と比べた場合、うるさい場所で、人の言葉を際立たせる機能(指向性マイク)があります。RICまたはBTE補聴器と比べた場合、マイクの位置が少しだけ鼓膜に近いため、より自然な聞こえが得られる可能性があります(ご本人の耳介集音効果の活用といいます)。

電池のサイズを選ぶことが出来るため、見た目と取り扱いの細かさのバランスを選ぶことができます。メガネやマスクを同時に使った時、邪魔になりません。

耳あな型補聴器のデメリット

スピーカーが耳垢で汚れるとよく聞こえません。CICまたはIIC補聴器ほどではありませんが、お手入れは必要になります。CICまたはIIC補聴器と比べて、外から見えるようになります。見た目にはRIC補聴器より目立ちます。

補聴器の色々な機能、あなたに必要な聞こえの効果

うるさい場所で言葉を聞くための指向性マイク

現在、ほとんどの補聴器に指向性マイクがついています。この機能は、騒々しい環境で会話することを助けてくれます。

通常、耳のいい人でも、にぎやかな環境では顔を向けた方向の声しか聞きとれません。指向性マイクは耳のいい人と同じように、後方または側面からのノイズを減らして、あなたが顔を向けた方向の音と声を選んで大きくしてくれます。この機能は、騒々しい環境で会話する際には、とても役立ちます。具体的にはスーパーや百貨店で、家族や友人と一緒に買い物する際中のおしゃべりに、特におすすめです。

ただし、バスや自動車に乗車する際は、座る席によって聞きたい声をカットしてしまう場合があります。例えば、自動車の助手席に座っているときには、顔を向けた方向ではなく、運転席(通常なら右方向)や、後ろ方向の声が聞きたいはずです。

高価格の補聴器では、より高性能な指向性マイクが搭載されています。高価格な補聴器では、360度どちらの方向であっても声を選んで増幅し、それ以外の音をカットしてくれます。つまり高性能な指向性マイクがついている補聴器では、顔の向きを意識する必要がなくなり、より自然に聞くことが出来ます。

ピーピー音をおさえるハウリング抑制機能

補聴器を使っていると、ピーピーという音が外に漏れてしまうことがあります。この現象はハウリングまたはフィードバックと呼ばれており、この現象を抑えるのが、ハウリング抑制またはフィードバック低減の機能です。

ピーピー音が発生しやすいのは、耳の穴と耳せんのサイズが合っていないとき、補聴器を使いながら電話の受話器を取ったとき、または食事や会話でアゴを動かしたときです(アゴを動かすと、耳の穴の形がわずかに変形し、スキマができるため)。また難聴が重く、補聴器の音量が大きくなるほど、ピーピー音は発生しやすくなります。

電話をよく使う方、会話する機会が多い方、難聴が重い方、ゆるい耳せんが好みの方の場合は、高度なハウリング抑制機能が必要になります。

ハウリング抑制機能は、価格よりもメーカーと発売時期によって大きく変わります。同じメーカーで、同時期に発売された補聴器なら、高い補聴器も安い補聴器も、ハウリング抑制機能は大きく変わりません。

具体的なアドバイスとしては、電話をよく使う方や、ゆるい耳せんが好みの方は、旧型の最高級補聴器よりも、新型の中級補聴器の方が便利になるでしょう。

快適に過ごすための雑音抑制と衝撃音抑制の機能

補聴器には雑音を抑える機能があります。これは言葉の聞き取りの助けにもなりますが、騒々しい環境でも快適に過ごせるようにしてくれます。

補聴器初心者の場合、耳のいい人が常に聞いていた生活音を、久しぶりに聞くことになります。たとえば自動車のエンジン音や、エアコンのモーター音、食器の音、トイレの水を流した音など、日常生活で発生するすべての音です。これらの生活音は、補聴器初心者にとって補聴器に慣れるまでの間、大きな負担になります。雑音抑制と衝撃音抑制の機能は、初心者が補聴器に慣れるまでの間、生活音の負担を大きく軽減してくれます。なお完全に補聴器に慣れて、毎日、朝から晩まで補聴器を使っている経験者の場合、雑音抑制の機能が必要なくなる場合もあります。

もちろん雑音抑制と衝撃音抑制の機能は、にぎやかな場所での言葉の聞き取りも、いくらか聞き取りやすく、また理解しやすくしてくれます。

補聴器店への相談から購入までの流れ(優良店の場合)

「補聴器を使ってみよう」という気持ちになったら、補聴器店へご相談ください。優良店にご相談いただくと、およそ次のような流れになります。

どんな時、どんな場所でどんな人の声が聞き取れると嬉しいか?などを教えていただき補聴効果の目標を設定します。

※複数器種の調整は同日にできないので器種の聞き比べは後日になります。

補聴器の専門家をうまく使おう

聞こえの改善を目指して、もしくは補聴器についての話を聞くために専門家に相談するときには「専門家の知識や提案を上手く使う」くらいの気持ちや心構えで話してみると良いでしょう。

専門家は、難聴や補聴器に関して様々な知識と情報をたくさん持っていますが、そのどれがあなたに直接役立つのかは、あなたの状況や困りごとによって変わってきます。

専門家に相談するときには「どんな場面で補聴器を使いたいか」とか「どんな困りごとを解消したいか」を伝えてみると、一般論ではなく、あなたにピッタリの提案をもらいやすくなります。また目標がはっきりしていれば、補聴器を試したとき、その効果をあなた自身が評価しやすくなります。

もし自分の希望を補聴器店で伝えるのが難しい場合でも、安心してください。専門家は難聴の相談を受けるプロフェッショナルです。あなたの話を誠実かつ真剣に聞き、あなたにとって最も大切な場面を一緒に確認して、それに合わせた解決策を見つけてくれます。

本当の専門家のアドバイスには押し売りがありません。

認定補聴器技能者は、あなたに必要な補聴器を提案する場合、まずあなたの困りごとや要望をしっかり聞きます。次に聴力を検査します。困りごと、要望、検査結果の3つを元に補聴器にできること・できないことの説明や、補聴器の試聴レンタルの提案などを行います。補聴器の試聴レンタルの料金は医療機関、補聴器専門店ともに無料または数千円程度です。

聞こえを改善するには、多くの技術や方法があります。あなたに合った補聴器を選び、よく聞こえる生活を手に入れるためには、専門家と協力して(つまり、あなたの希望を遠慮なく伝えて)、購入前に十分に納得いくまで試聴することが大切です。

無料の試聴サービスがおすすめ

補聴器を購入する前に、あなた自身が効果を感じられること、客観的な言葉の聞き取りの効果確認でも十分なスコアが取れていること。この二つを確認するのがおすすめです。

当店の場合、業界に先駆けて20年以上昔から補聴器の3カ月無料貸し出しサービスを提供してきました。当店で補聴器を購入した人の満足度が高い要因の一つは、十分な試聴期間にあります。

当店の場合、無料の試聴期間は最長3か月です。なおオーダーメイドの耳あな型補聴器にも試聴サービスがあります。保証金を預かってのレンタルサービスを実施しております。

聴こえのお困りごとは大塚補聴器へご相談ください。

補聴器の試聴サービスを利用して、そのあとは?

試聴やレンタルを通じて実際に補聴器を体験したら、その感想を専門家に伝えてみて下さい。

「ここが良かった!」「ここをもっとこうしてほしい!」と感じたことを伝えることで、専門家はあなたの希望により近い調整をしてくれるでしょう。

このとき、良かった感想をおっしゃっていただくのはもちろん嬉しいのですが、良くなかったことこそ遠慮なくお伝え下さい。補聴器を通じて「もっと聞こえる喜び」を感じられるよう、専門家が全力でサポートしてくれます。

なお補聴器は器種によって得意な場面と苦手な場面があります。あなたがもっともよく聞き取りたい場面と試聴した器種の特徴が、ぴったり合ったときに最大の効果が期待できます。試聴期間は、あなたの耳、あなたの困りごと、そして器種ごとの特徴の相性を確認する時間にもなっています。

補聴器選びは、ただの買い物ではなく、あなたの生活をより豊かにする第一歩です。聞こえだけでなく日々の生活の変化も楽しみながら、自分にピッタリの補聴器を見つけていきましょう。

良い専門家を見分けるコツ

よく聞こえるためには、あなたのライフスタイルや、日々のコミュニケーション、そして難聴による困りごとなどを、あなたと専門家の双方が、十分に分かっている必要があります。良い専門家なら、例えば「どんな事にお困りですか?」というお話を聞く時間をシッカリ取ってくれます。

また「あなたは、どれくらい電話を使いますか?」のように具体的な質問もしてくれるでしょう。

相談するときの心構え(良い専門家を見分けるコツ)

よく聞こえるためには、あなたのライフスタイルや、日々のコミュニケーション、そして難聴による困りごとなどを、あなたと専門家の双方が、十分に分かっている必要があります。良い専門家なら、例えば「どんな事にお困りですか?」というお話を聞く時間をシッカリ取ってくれます。

また「あなたは、どれくらい電話を使いますか?」のように具体的な質問もしてくれるでしょう。

優良補聴器店・良い専門家を見分けるチェックリストを作りました。すべての項目に合格する必要はありませんが、専門家に初めて相談するときは、複数の店舗を回って比べていただくのが理想です。信頼できる専門家を選ぶ参考にして下さい。

専門家の態度・対応について

□ あなたの話をよく聞いてくれましたか?

□(補聴器を使うご本人だけでなく)ご家族やパートナーの考えについても知ろうとしてくれましたか?

□ 押し売りをせず、購入を急かすようなことはありませんでしたか?

□ 聞こえの困りごとや生活環境について具体的に質問されましたか?(たとえば会議や会合にお困りなら参加人数、話し手との距離や位置関係などの細かさで)

□ あなたの話を聞くとき、メモや記録を取りながら真剣に聞いてくれましたか?

□ 指、腕、肩の動作について確認がありましたか?これはご高齢の方でもご自分で補聴器の取り扱いができるか確認するためです。

聴力測定について

□ 聴力測定は密閉型の広い防音室で行われましたか?(簡易な防音室では不十分な場合があります)

□ 音だけでなく言葉の聞こえ方についても測定がありましたか?

□ 聴力測定の結果について十分に理解できるまで説明してくれましたか?

補聴器の試聴・購入の提案について

□ 無料の試聴の提案がありましたか?

□ 試聴期間は、あなたが購入前に納得するために十分な長さがありましたか?(例えば2カ月以上)

□ おすすめ・提案された器種の取り扱いや見た目は、あなたの希望に合っていましたか?

補聴器の効果に関して

□ 補聴器を使って、言葉の聞き取りがどれくらい改善したか、客観的な方法で効果確認が実施されましたか?

□ 補聴器を使ってみて、自分にとって大切な場面で聞こえの改善を感じられましたか?

□ 効果測定の結果について、十分に理解・納得できる説明がありましたか?

試聴して問題があった時の対応に関して

□ 補聴器を着けても十分に聞こえが改善されなかった場合、より良い解決策や提案がありましたか?

□ 取り扱いが難しかった場合、取り扱いの簡単な器種や代替案を提案されましたか?

店舗やサービスに関する確認項目

□ 店舗は予約制または予約優先制ですか?

□ 訪問時に他のお客様がいましたか?(人気店であるかの判断基準)

補聴器のお金に関する話

補聴器の価格は片耳3万円~両耳140万円まであり、価格の幅が広い商品です。

片耳なら3万円~70万円ですが、両耳で買うと100万円を超える高額な補聴器もあるということです。

いくらの補聴器がよく売れている(実際に買われている)のか

さまざまな調査が行われていますが、実際の購買平均価格はよく分かっていません。

補聴器メーカー各社は一台あたりの平均価格を把握しているものの、両耳同時に買われているのか、片耳で買われているのか、正確な数値が分からないためです。

補聴器店はそのお店によって、高級店もあれば、安売りのお店もあり、やはり正確な平均価格がよく分かっていません。

一定以上の人が両耳同時に購入することを考慮して、当社で各種のマーケティングレポートや当社販売実績を踏まえて推計した結果、補聴器ユーザーの多くは14万~51万円で補聴器を購入しているようです。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

補聴器の値段はどれくらい?

補聴器の利用時間とコストについて

補聴器は自動車と違い、人によっては毎日10時間以上利用します。

購入した補聴器を5年間毎日利用すると、最高級の補聴器でも一日のコストは767円、1時間のコストは76円です。

自動車も買い換え期間は5年程度なので、コストを比べてみましょう。

仮に自家用車一台400万円とすると、一日のコストは2,191円で、毎日3時間使う場合の1時間のコストは730円です。

補聴器を安く購入するための補助金について

日本には介護保険や健康保険などの保険制度がありますが、残念ながらどちらも補聴器の購入の補助はありません。しかし「聴覚の身体障がい者手帳」をもっている方は、補聴器を購入するときに、補助金をもらうことが出来ます。近年は、身体障害者手帳が発行されない程度の軽い難聴であっても、自治体によって独自の補聴器購入の補助制度が作られつつあります。地域によって異なりますので、お住まいの地域の市役所の健康保険課や長寿福祉課などにご相談ください。

所得が一定以上あり、確定申告を行っている方の場合は、補聴器購入のお金を医療費として申請する「医療費控除」によって、払った税金が戻ってくる場合があります。(医療費として税務署に認められるためには、お医者様から診療情報提供書を発行してもらうなどの条件があります)

これらの制度を活用すれば、補聴器を購入する際の経済的な負担は軽くできるでしょう。

補聴器以外の難聴対策、安い集音器など

難聴の対策は早ければ早いほど良いことです。

補聴器に数十万円も費やす心の準備ができていない場合は、安価な代替品を検討してください。

安価な対策としては集音器や通信販売の補聴器、スマートフォンの補聴アプリなどがあります。

近年はApple社のiPhoneとAirPodsを組み合わせることで簡易な補聴器として利用することができます。

価格の安い集音器や、価格による違いについては、下記の記事を参考にしてください。

高い補聴器と安い補聴器、値段の違いとは?

補聴器の電池の正しい扱い方

補聴器に正しい取り扱い方法があると同時に、補聴器の電池にも正しい取り扱い方法があるのをご存じでしょうか?間違った取り扱いをしていると、電池の消耗が早くなることのほか、最悪は思わぬトラブルを招いてしまうこともあります。

今回は、補聴器の電池の仕組みや種類、そして取り扱い方法までご紹介させていただきます。現在補聴器をご使用されている方はもちろん、これから補聴器の購入を検討されている方も是非参考にしてみてください。

補聴器の電池は 主に空気電池

補聴器の電池は、主に空気電池を使用します。空気電池のプラス極側に貼ってあるシールをはがすと、空気孔から空気が入り、化学反応を起こし発電します。

いったんシールをはがした電池は使わなくても放電します!

また、使用していなければ消耗しないと思われる方が多いのですが、いったんシールをはがした電池は、使用していなくても放電状態になっていますので消耗はしていきます。

補聴器の電池の種類

電池の種類には『PR44(675)』『PR48(13)』『PR41(312)』『PR536(10A)』の4種類あり、これはどのメーカーも共通となっています。

使用環境や付属品の状況により異なる場合もありますが、一般的には、電池の大きさが大きくなればなるほど、電池の寿命は長くなると言われています。

全世界共通の決められた色

実はこの補聴器の電池には、全世界共通の決められた色のシールが電池に貼られています。

ですので、急遽電池を買わないといけない時などは、シールの色を記憶しておくとパッケージが違うメーカーの電池を買うときに便利です。

また、補聴器のタイプによって種類も違うので、補聴器にあった空気電池を使うようにしましょう。

補聴器の電池の使用期間

使用状況に異なりますが約10日~20日でなくなります。

また、空気電池には使用推奨期間(製造後2年)がありますので注意してください。

面倒だからといって買い溜めしすぎも良くありません。

補聴器の電池は冬に弱い

空気電池の性質上、適正温度は20度、気温5度以下のところでは電池の寿命が低下すると言われています。補聴器は体温がある耳で使用していますので、使用中は問題ありませんが、使用する前は少し手の中で電池を温めてから使用することをおすすめします。

また、空気電池は二酸化炭素に弱いため、石油ストーブやガスストーブを使用すると、電池の消耗が早くなります。ご自身の健康とともに、空気電池の健康のためにも、適度な換気を心がけましょう。

補聴器の電池の取扱いで注意すること

その他にも、濡れた手で取り扱わないことや、高温多湿の所で保管しないなどの注意点があります。

お客様の中には、失くしてしまうからといって補聴器と一緒に乾燥ケースにしまってしまう方が多くいらっしゃいますが、これも良くありません。

乾燥は空気電池の敵です。長持ちさせる為にも必ず補聴器から外して保管してください。

補聴器のピーピー音を止めるには? ハウリングの原因と対策

ピーピー音の原因は「耳せんの隙間」

ピーピー音は、専門用語で「ハウリング」または「フィードバック」などと呼ばれる現象です。

正しく調整された補聴器では、耳の穴と耳せんの間に、隙間が無くなるようにします。

しかし耳せんが小さかったり、取り扱いの問題で上手く入れられなかったりすると、耳の穴と耳せんの間に隙間ができてしまいます。この隙間から音が漏れると、ハウリングが発生してしまいます。また補聴器の音量を上げるほど、隙間から音がたくさん漏れることになり、ハウリングは発生しやすくなります。

実は同じ現象がカラオケでも、よく起こっています。

マイクとスピーカーが近づくと「キーーン!」と大きな音が出ることがありますが、補聴器のピーピー音と同じくハウリングです。

このハウリングを防ぐには、いくつかの方法があります。

ハウリングを防ぐ4つの方法

その1 耳の形にピッタリ合った耳せんに変える

既製品の耳せん

ピーピー音を防ぐのに大事なのが、補聴器の耳せんです。

ハウリングは「耳の穴と耳せんの隙間」があると発生します。つまりハウリングを防ぐには、耳せんを耳の穴に合わせればいいのです。

当店では、およそ30種類以上の既製品耳せん(ゴム製)を用意しています。人間の耳の形は千差万別なので、これくらいの種類を用意しないと一人ひとりの耳の穴に対応できません。この耳せんの交換は130円~1,300円程度と、比較的お安く対応できますから、お気軽に当店までご相談下さい。

また難聴の程度が重くなり補聴器の音量を上げると、どうしても既製品のゴム製耳せんではハウリングが起きてしまうことがあります。

この場合は、イヤモールドというオーダーメイドの耳せんをお作りすると、ハウリングはほぼ確実に止まられます。イヤモールドは、入れ歯などと同じく、耳型を採って、それを元に制作します。ゴム製の既製品とは異なり、アクリル系の硬い材質でお作りしますが、耳の形に合っているので、耳の穴にピタリと収まります。また同じ補聴器でも、耳せんをイヤモールドに変えるだけで、聞こえが大きく改善することがあります。プロショップ大塚では、イヤモールドの作成も承っています。

イヤモールドは一つ10,000円で、カラーもお選びいただけます。

オーダーメイド耳せん 片耳:10,000円程度

オーダーメイド耳せん 片耳:10,000円程度

その2 補聴器の耳せんを正しく耳に入れる

耳の穴にあった耳せんを使っていても、正しく耳に入っていなければピーピー音は止まりません。

耳せんを耳に入れるくらい簡単なように思えてしまいますが、高齢な方や手先が上手く動かない方には、意外と難しいことです。若い方でも、自分の耳を自分で見ることは出来ません。女性が初めてピアスを扱ったり、男性がネクタイの締め方を覚える程度には練習が必要です。「耳せんの入れ方に自信がない」という方は、気兼ねなくプロショップ大塚にご相談ください。他店購入品の取り扱いのご相談は、無料で承っています。

その3 ハウリング抑制機能を使う

耳せんが耳の穴に合っていて、取り扱いが上手くできていれば、よほどの難聴でなければ、ハウリングは止められます。しかし付け心地の好みの問題で、ピッタリサイズの耳せんより、少し小さめのゆるい耳せんを好まれる方がいます。この場合、最近の補聴器に付いているハウリング抑制機能を使うと、ゆるい耳せんでもハウリングを止められる場合があります。

ハウリング抑制機能は、補聴器の機種によって、ハウリング抑制が強力な補聴器から、弱い補聴器、まったく機能が無い補聴器もあります。プロショップ大塚では、ゆるい耳せんを好まれる方には、最初からハウリング抑制機能が強力な補聴器をおすすめしています。

なお、このハウリング抑制機能は、専門店などで正しく設定しないと十分に機能しない場合があります。他店で購入された補聴器の調整は、片耳・両耳どちらでも1回につき5,500円で承っています。お気軽にご相談ください。

その4 補聴器のスイッチを入れるタイミング

最後に、補聴器を入れたり出したりする途中に出るピーピー音は、異常ではありません。全メーカー全器種、入れたり出したりの途中は、ハウリングしてしまいます。

これを止めるためには、補聴器のスイッチを切るしかありません。

補聴器を耳に入れるまで、スイッチを切っておき、耳の穴にしっかり入れてから、スイッチを入れます。逆に補聴器を耳から出すときには、先にスイッチを切ってから、補聴器を取り出します。少し練習が必要になりますが、こうすれば補聴器を入れたり出したりする途中のハウリングを防ぐことが出来ます。

補聴器を入れたままスイッチを入り切りするのが難しい場合は、補聴器を耳に入れたままボリュームを下げることでハウリングを減らすことが出来ます。こちらも試してみて下さい。

4つの方法を実践するには?

ご紹介した4つの方法で、ピーピー音を止めたい方は、ぜひプロショップ大塚にご相談ください。耳せんの選定、耳せんの取り扱い、ハウリング抑制機能、スイッチの操作など、すべて正しく対策するには補聴器技術者の経験が大切です。

他店でご購入の補聴器についてもご相談いただけます。

集音器は、あなたの難聴を助けてくれる?

補聴器と集音器の価格の差

家電店や通販で気軽に買える集音器は、耳鼻科の補聴器外来や補聴器専門店で販売されている補聴器と比べて、価格がまったく違います。補聴器を専門店で購入すると、平均的に片耳で15~20万円ほどですが、集音器は数千円から最高額なものでも80,000円ほどです。

補聴器が高額になる理由と、集音器との違い

価格に関する補聴器と集音器の違い

補聴器が集音器より高額になる理由は、下記のとおりです。

・集音器と補聴器では、補聴器の方が高額な分だけ高性能。(ただし低価格な補聴器(60,000円程度)と、高級集音器(60,000円程度)の性能の差は、あまりありません。)

・補聴器には聴力測定のためのコストが含まれる。(家電店の棚よりも、専門の防音室などの設備は高額です)

・補聴器調整のための専門家の人件費が含まれる(耳鼻科の医師。言語聴覚士、認定補聴器技能者です)

補聴器と集音器のどちらを選ぶのが良いか?

補聴器が高額な理由は、純粋に性能の違い、聴力測定、専門家によるサービス、この3つです。これらが必要なければ、集音器の方がよいでしょう。逆に、この3つのどれかが必要な方は、補聴器を選んだ方がよいでしょう。

補聴器と集音器の共通点と、安全性の違い

集音器と補聴器は、マイクから音が入り、機械内部のアンプで音が増幅され、スピーカー(レシーバともいう)から音が出てくるという点では同じです。主要な補聴器メーカーの多くは、補聴器と集音器の両方を製造しています。高性能な補聴器を作れるのですから、当然、集音器を作ることは簡単です。オムロン、デジミミ、イヤメイトなどの商品名で販売されている集音器は、その設計や内部部品の一部を大手補聴器メーカーが担当しています。

逆に、集音器しか作れないレベルの集音器メーカーもあります。こちらは大きすぎる音が出てしまうなどの理由で、安全性に問題がある可能性があります。製品チェックなどに十分な時間をかけず、テスト不十分で生産・出荷しているようです。耳の健康を害する恐れがあるので「大音量」などの売り文句の集音器は、やめておきましょう。

(補聴器みたいな)集音器は、あなたの聞こえの助けになるでしょうか?

実際に、難聴者を対象に、集音器を使ってもらった調査がアメリカであります。この調査では、軽度から中程度の難聴者3人に、2,000円~40,000円までの4種類の集音器を、職場・家庭・レストランなどで7日間ほど試してもらいました。

2000円~3000円の集音器は、耳せんと同じ

2000円と3000円の集音器は「ほとんど役に立たない。時々、耳せんをしているよう(無い方がマシ)だ」という評価でした。また補聴器を調べる専門の検査装置で、これらの集音器をテストしたところ「消防車のサイレンのような大きな音がマイクに入ると、大きすぎる音が出て、逆に耳が悪くなる危険がある」という結果でした。

5,000円以下の安い集音器は避けましょう。彼らはあまり助けてくれないようです。実際には、聞く能力をさらに低下させる可能性があります。

35,000円以上の集音器は、改善の効果

35,000円の集音器と、40,000円の集音器を試した難聴者は「テレビの聞こえが良くなった」「会話の聞こえが良くなった」「音質が、自分で変えられるのが良い」と評価しました。

逆に評価が低かったのは「耳に出し入れするときに、ピーピー音が大きくする」「にぎやかな環境では、会話は分からない」という部分でした。

これらから考えると、集音器が合う人というのは

「軽い難聴の方が、屋内などの静かな場所だけで使用する」

「軽い難聴の方が、テレビを聞くときだけに使用する」

「屋外やにぎやかな場所での会話は、必要ない」

「35,000円以上は支払える」

などの条件になるかと思います。

集音器が適合しないタイプの難聴

私たちプロショップ大塚が調べたところ、日本において通信販売で流通している集音器には「低音障害型の難聴」に効果がある集音器は、一つも見つけられませんでした。近年、低音障害型の難聴は、若い人(とくに女性)に増えていると言われており、文字通り、低周波数の音が聞こえにくくなります。このタイプの難聴は、高周波数の音は、よく聞こえます。

日本で流通している集音器は、高周波数の音を増幅するよう設計されています。これは、お年とともに聞こえにくくなる加齢性難聴は、高周波数の音が聞こえにくくなるためです。繰り返しますが、集音器は高齢者の難聴に合わせて、高周波数の音を増幅するよう作られています。

低音障害型の難聴の方が集音器を使うと、効果がないばかりでなく、高周波数の音はうるさく不愉快に聞こえます。低音障害型の難聴は、聴力測定が必ず必要になります。ぜひプロショップ大塚までご相談ください。

集音器や補聴器をご検討の場合は、当ホームページの「補聴器と集音器、助聴器は別物です」や「高い補聴器と安い補聴器の違い」をお読みください。間違いない補聴器を選ぶために、きっと役立つと思います。

取り扱いが簡単なオススメ補聴器

補聴器は形が選べます

補聴器は、メーカーや器種、形状も種類があります。耳かけ型、耳あな型と大きく分かれますが、それぞれに取り扱いが簡単な器種があります。

※耳の形や聴力によっては、オススメできないこともあります。

詳しく知りたい方は、ぜひご来店・ご相談ください。

取り扱いが簡単なオススメ補聴器TOP3

≪ 取り扱い簡単! ≫第1位 スターキー「リビオ充電式耳あな型」

取り扱いが簡単な補聴器をお求めの方へ、一番オススメなのが、スターキー社の「リビオ充電式耳あな型」です。

オーダーメイドの耳あな型補聴器で充電式タイプは、2022年1月現在、他メーカーにはありません。

リビオの充電式耳あな型が登場するまでは、電池交換がネックになっていた方も、安心して耳あな型を選択できるようになりました。

時々、補聴器販売員でも誤解している人がいますが、実は耳あな型の補聴器は、耳かけ型の補聴器より取り扱いは簡単です。

耳かけ型の補聴器は、本体を耳の上に乗せる動作、耳せんを耳の上に乗せる動作、2つの動きが必要です。しかし耳あな型補聴器なら耳の穴に入れる動作が一回だけです。

またイヤホンや既製品の補聴器を使ったことがある方は「上手く耳の穴に入れられないと落とすのでは?」と心配されることもありますが、オーダーメイドで一人ひとりの耳に合わせて作れば、やはり耳への挿入がとってもスムーズで簡単になります。

この他に耳あな型の補聴器は、メガネやマスク、電話を使う際の取り扱いも簡単にしてくれます。

たとえば日中に普段使用のメガネと老眼鏡を使い分けている方、マスクを取り外しする機会が多い方などには耳あな型の補聴器がオススメです。

電話をよく使う方の場合、耳かけ型の補聴器だと補聴器本体が耳の上に乗るため、受話器の取り扱いが難しくなります。耳あな型補聴器であれば、補聴器のマイクが耳の穴に収まっていますので、補聴器を使わない時と同じように受話器を耳にあてるだけですから、今まで通りの使い方で大丈夫です。

メリットの多いオーダーメイド耳あな型補聴器ですが、その小ささから電池の交換が難しいという問題が以前からありました。

この問題も「リビオ充電式耳あな型」の登場によって一掃されました。

リビオ充電式耳あな型を一日使ったら、夜に補聴器を充電器の上に乗せれば、3時間ほどの充電で20時間以上使えます。

≪ 簡単に装着可能なワンタッチ補聴器 ≫

第2位 シグニア 「InsioNx COOL」

リビオ充電式よりも、もっとつけ外しが簡単なのが、シグニアの「COOLシリーズ」です。

この補聴器は耳あな型タイプの補聴器で、何より“使い心地の良さ”を第一に考えて開発されたのですが、取り扱いの簡単さで高齢のお客様からとくにお喜びいただいています。

実際、当店のお客様に80歳以上でリウマチを患っている女性がいらっしゃいました。リウマチの症状は、指の関節が曲げにくくなっていくものです。

その方は補聴器を使うのがはじめてだったので、最初は指で補聴器をつまむことが難しく、普通の耳あな型補聴器や耳かけ型補聴器を試しても、うまく使えず諦めかけていました。

しかし、このワンタッチ補聴器COOLだけは、ご自分の手で持って、自分で自分の耳に入れることができました。耳から外し、ケースに入れることもできました。

リウマチで指が動かしにくい補聴器初心者の高齢者でも、自分で使えるようになりましたから、自分で補聴器をつけられるか心配な方にも、ぜひお試しいただきたいです。

なおCOOLシリーズは、軽度難聴者を対象に開発されています。重い難聴の方の場合、ご利用いただけない可能性がありますので、ご興味をお持ちの場合はぜひお問合せ下さい。

≪ 電池交換不要!電池の表裏も心配なし ≫

第3位 フォナック 「ナイーダP-PR」(充電式耳かけ型)

昔からよくあるノーマルタイプの耳かけ型補聴器にも、近年は充電式が登場しています。

最近流行りのRIC型補聴器よりも、ノーマルタイプの耳かけ型補聴器の方が取り扱いは簡単です。

ノーマルタイプの耳かけ型で、充電式になっているのがフォナックの「ナイーダP-PR」になります。

充電式になったおかげで、ボタン電池の交換という手間がなくなりました。

すでに補聴器を使っている方の中には、電池の交換がかなり面倒な作業に感じている方もいました。当店のお客様でも「この面倒が減らせるなら買い替えたい」という方が、何人もいらっしゃいました。これから補聴器を検討するなら、充電式の補聴器を選んでいただくと、細かな作業の取り扱いによる心配が減らせます。

なお先にご紹介した2器種と異なり、ノーマルタイプの充電式耳かけ型補聴器は、フォナックの他にシグニアとスターキーからも登場しています(2022年1月現在)。3社からお選びいただけるので、音質やご予算でお選びいただくのがオススメです。

簡単かつ自分の聴力に合った補聴器がオススメです。

取り扱いが簡単なオススメ補聴器を3つご紹介させていただきました。

実際にあなたにとってどんな補聴器がいいのかは、取り扱いの簡単さに加えて、聴力や音質の好み、手先の器用さ、ご予算などによっても変わってきます。

プロショップ大塚には、指先の動きに自信がない高齢なお客様もたくさんいらっしゃいます。

当店では、そのような方にも簡単に取り扱うことができる補聴器を選んでいただけるよう、手先の器用さ、指に力が入るか、肘が肩と同じ高さまで上げられるか、手首を回すことができるかなどまで確認して、お客様に最適な補聴器を提案しております。

「そこまでやるの?」と思われたかも知れませんが、お客様に確実によく聞こえるようになっていただくためには、こういったことはとても大切なことだと思っています。

取り扱いが簡単な補聴器については、私たち補聴器の専門家にご相談ください。

あなたに合った「聞こえ方」を一緒に見つけませんか?