補聴器専門店だから言える話[補聴器]

補聴器はどこで買うのが良い?お店選びのポイント

補聴器はどこで買えるのか?

まず補聴器はどこで買えるのでしょうか?大きく分けると次のようになります。

・補聴器専門店

・病院(一部の耳鼻科にある補聴器専門外来)

・メガネと補聴器の兼業店

・電気店、家電量販店

・デパート

・通販ショップ

・薬局やドラッグストアからの訪問販売

など

補聴器を購入できる場所は様々あります。自分にピッタリな補聴器を買うためには、あなたの聴力を正確に調べることでき、あなたがよく聞こえるように音質を調整できるお店を選ぶことが大切です。

補聴器をどこで買うのかは、とても大切な選択

補聴器は購入するお店によって、同じ値段・同じ器種を購入しても聞こえ方が変わってきます。これは聴力を調べる検査機器や検査室、補聴器の音質・音量を調整する方法などがお店によって異なるためです。

耳の聞こえや耳の形は一人ひとり異なります。補聴器は、一人ひとりに合わせて調整して、初めて本来の性能が発揮される商品です。補聴器の調整方法は販売店によって様々な違いがあり、それが聞こえ方に影響してしまうのです。

調整方法の他にも、お店による取り扱い商品の違い、購入前の試聴体験のサービス、購入後のアフターフォロー等々、補聴器をどこで買うのが良いか様々な要素が絡んできます。

補聴器を買うなら、自分に合った調整をしてくれて、よく聞こえて、さらに満足できるアフターサービスが受けられるお店を選びたいですよね。補聴器は頻繁に買い替えるものではありません。一度購入すると、そのお店と長く付き合っていくものになります。補聴器をどこで買うかはとても大切です。

補聴器をどこで買うのが良いのか検討中の方のために、お店選びのポイントを5つにまとめました。ぜひ参考にして下さい。

補聴器はどこで買うのが良いか?5つのポイント

①確かな技術の証拠!認定補聴器技能者が在籍

耳の聞こえ方や形状は、一人ひとり違っており、とてもデリケートです。

聴力、耳の形状によって調整は異なります。

軽い難聴の人と重い難聴の人では、補聴器の調整はまったく変わってきますし、同じレベルの難聴でも高い音が聞き取りづらい人、低い音が聞き取りづらい人など様々です。

耳の形状も大切です。同じ調整の補聴器を耳に着けても、耳の穴が大きいと鼓膜に届く音は小さくなり、耳の穴が小さいと鼓膜に届く音は大きくなります。

こういったケースでは耳せんを適切に選ぶことに加えて、音量音質の微調整が大切になります。

補聴器は単純に音を大きくしているわけではありません。その人に合わせて、聞きやすくなるように調整していきます。

なお聞こえに関する困りごとは、聴力だけでなく一人ひとりの生活環境によっても変わってきます。補聴器は、聴力や耳の形状だけでなく、その人の生活を踏まえた調整によって、はじめて本来の性能が発揮できます。

こういった調整技術やカウンセリングについて、専門の知識を学び、経験を積み、試験に合格しているのが「認定補聴器技能者」という資格保持者です。勉強だけで合格できるわけではなく、受検するにも4年以上の実務経験が必要な専門資格です。

お店選びのポイント一つ目は、認定補聴器技能者が在籍しているお店を選ぶ!になります。

②アフターサービスまで信頼できる

補聴器は「家具」や「家電」のように買って終わりではありません。

お気に入りの補聴器を長くご愛用いただくには、定期的な点検、クリーニングがとても大切です。

また購入後も、よく聞こえる状態を継続させるには、その時々の耳の状態に合わせた再調整が必要です。

定期的なメンテナンスとクリーニング、必要に応じた再調整を行えば補聴器を頻繁に買い替えなくても、よく聞こえる状態が長くなります。

お店選び二つ目のポイントは、購入後のアフターサービスです。

補聴器は買ってから、そのお店との長いお付き合いが始まります。アフターサービスの内容は、購入前にご確認ください。

当店では、アフターサービスを充実させております。

通常のアフターサービスには、お代をいただいておりません(保証対象外の部品交換などは有償)。購入後の補聴器の調整やクリーニングはずっと無料です。

また車検のお知らせのように、お客様の点検時期に合わせて、おハガキでメンテナンス時期をお知らせしています。

このほか補聴器を分解し、部品一点一点を点検するオーバーホールなども定期的にお知らせ・ご提案しています。

③取り扱いブランドが豊富

補聴器は、国内15~20ブランドほどの製品が流通しています。

性能は値段で決まる部分もありますが、それ以上に大切なのがブランドによる音質の違いです。

自分に合った補聴器を見つけるということは、自分に合った音質のブランドを探すということです。

取り扱いブランドが少ないお店では、自分に合った音質の補聴器を見つけられないかも知れません。

実際、補聴器の満足度調査では、ブランド直営店と多くのブランドを取り扱う独立店では、独立店の満足度の方が明らかに高いという結果が出ています。

なるべく多くのブランドを取り扱っている補聴器店がおすすめです。

④測定機器など必要な設備が整っている

先にご紹介した認定補聴器技能者であっても、お客様の耳の状態が分からなければ、お客様の耳に合ったよく聞こえる補聴器を提案・調整できません。

耳の状態や聴力を正確に測定する必要があります。これには検査機器などの設備が重要な役割を果たします。

補聴器を調整したあとには、補聴器を着けて「どの程度言葉が聞き取れるようになったか」という効果を確認する必要があります。これには十分な広さの測定室でスピーカーからCDで音声を再生し、実際に言葉の聞き取りを確認します。

こうして効果を確認して、初めて補聴器の調整が正しいのか、本当に言葉が聞こえるようになっているかが分かります。

補聴器店を選ぶときには、必要な設備が整っていることがポイントになってきます。

- 軽い難聴の人こそご注意ください!

- 軽い難聴の場合、測定室の外の雑音が入ってくる環境では聴力が正確に測定できません。

- 外から入ってくる雑音に邪魔されて、検査音が聞き取れなくなり、実際より悪い測定結果になってしまうことがあります。特にショッピングモールや百貨店などは消防法の制約から密閉の測定室を作ることが難しい建物が多いです。軽い難聴の方こそ、正しく聴力を調べてくれる密閉型の測定室がある補聴器取り扱い店をお選びください。

補聴器店が初めてでも簡単な見極め方の一つに、認定補聴器専門店という認定制度があります。

公益財団法人テクノエイド協会の審査を受け、定められた設備の基準を満たした補聴器店だけが認定されています。また認定補聴器技能者も常勤している。

認定店なら、次のマークがどこかに飾ってあるはずです。

補聴器をどこで買うのが良いか迷ったら、まずは認定補聴器専門店を選ぶのが良いでしょう。

なお当社は、全店舗が認定補聴器専門店です。十分な性能の防音室を完備しており、正確な聴力測定が可能です。

もっとよく聞こえるための私たちのこだわり

当社では認定基準以上の設備として、下記のような最先端の設備を導入して、より良く聴こえる補聴器のご提供を目指しています。

●実耳測定装置Unity3フルシステム

耳の穴の大きさによる聞こえの違いを調べる鼓膜面音圧の測定装置です。耳のサイズ、お使いになる耳せんのサイズによって補聴器の聞こえ方は変わってくるものですが、その影響を正確に測定して音質を調整します。

聴力測定、補聴器特性測定、装用効果測定を行うUnity3(シグニア補聴器より引用)

●3DレーザースキャナーOtoscan

耳の穴の形状をレーザースキャナーで撮影する装置です。オーダーメイドの耳あな型補聴器、もしくはオーダーメイドの耳せんをお作りする際に使います。

外からまったく見えない極小サイズの補聴器、耳の穴の形にピッタリの着け心地が良い補聴器、重い難聴でもよく聞こえる補聴器などを制作する際に利用します。

耳の穴の形を3Dレーザースキャナーで撮影できるOtoscan

⑤購入前のレンタル試聴が充実

補聴器を静かな店内で試聴してよく聞こえても、実際の生活の場面でよく聞こえなければ意味がありません。

そのため、ほとんどの補聴器店では、試聴用の補聴器をレンタルさせてくれる試聴サービスを行っているのが一般的です。

試聴期間では、日常生活の音を確認することができます。自宅や職場、趣味の集まりなどで、聞きたい人の声がどんな風に聞こえるか。また雑音がうるさくないか、なども確かめることができます。

補聴器を購入する前に、レンタル試聴サービスは、ぜひ使っていただくのが良いでしょう。

メリットの多い、レンタル試聴サービスですが、詳しく見ていくと、お店によって内容が少しずつ異なっています。

具体的には

・貸してくれる補聴器のメーカーや価格は選べるのか?

・レンタル期間は、聞き取りたい場面で使ってみるのに十分か?

・試聴レンタルは有料か?無料か?

・貸してくれる補聴器は、最新モデルか?少し古いモデルか?

・レンタル対象器種が耳かけ型補聴器のみか?耳あな型補聴器も対象か?

補聴器店の選び方、最後のポイントはレンタル試聴サービスの充実です。

プロショップ大塚では2009年から業界に先駆けて「3か月無料の補聴器試聴サービス」を実施してきました。この期間中に、ご要望に最も合う補聴器を選び、補聴器の効果が発揮されるように調整します。

まとめ

ここまで補聴器をどこで買うのが良いか、失敗しない補聴器店の選び方について、ポイントをご紹介しました。

①確かな技術の証拠!認定補聴器技能者が在籍

②アフターサービスまで信頼できる

③取り扱いブランドが豊富

④測定機器など必要な設備が整っている

⑤購入前のレンタル試聴が充実

5つのポイントを兼ね備えたお店なら、あなたに合った補聴器がきっと見つかります。

逆に、どれかの条件を満たしていないお店、たとえば通信販売ではそもそも聴力が測定さえできませんし、防音室がないお店もやはり正確な聴力測定が難しいため、お客様に最適な器種を提案することが上手くできないでしょう。

補聴器をどこで買うべきか?と考えると、おのずと耳と補聴器の技術とサービスを専門としている補聴器専門店になります。

技術だけでなく、購入前と購入後のサービスが充実しているのも、やはり補聴器専門店です。

プロショップ大塚には、全店「認定補聴器技能者」が在籍しており、5つのポイントすべてをクリアしています。

実際に補聴器を買うことになった場合の流れを、下記にまとめました。お店に相談に行く前に読んでおくと、どんなサービスが受けられるか分かりますよ。

補聴器の月額レンタル利用者様の声:急に夫が入院!先生の話を私が聞かなくちゃ!

今回ご紹介するのはご主人が急に入院されて、主治医との会話に困るようになった鈴木さま(仮名)70歳。

鈴木さまが補聴器の月額レンタルを選んだエピソードをご紹介します。

脳梗塞で倒れた夫の病状を聞きたいのに

「私、今まで何でも夫に頼っていたんです。それが急に夫が入院することになって・・・」

そう語っていただいたのは、補聴器レンタルサービスを利用中の鈴木さまです。

「これまで何でも夫に相談してきたんです。私、決めるのが苦手な性格で。3,000円の電気ケトル1つ買うのも主人に相談してたんです」

そんな頼りにしていたご主人がある日、脳梗塞で倒れてしまいました。

幸いにも鈴木さまが一緒にいる時だったので、すぐに救急車を呼んで病院へ行き、そのまま手術になりました。

「手術中は主人がどうなってしまうんだろうと不安で、もう何も考えられませんでした。

近所に住んでいる息子がかけつけてくれて。あの時、息子が横にいてくれたのは心強かったです」

手術が無事に終わった後、先生が出てきて病状について説明がありました。

「あの時は不安な気持ちで一杯だったんだと思いますけど、先生の話がなんにも頭に入ってきませんでした」

家に帰ってから、手術の結果について息子さんからもう一度説明してもらった鈴木さん。ご主人の脳梗塞は大事に至ることではなく、ちゃんと治ると聞かされて、いくらか安心されたそうです。

「でも、その次の診察の時もまた、先生の話が分からなかったんです。

マスクを着けていたとは言っても、大事な話なので集中して聞いていたのに。それでも聞き取れないところがあったんです」

そして家に帰る途中、息子さんから『次からお母さん一人だけど大丈夫?』と言われてビックリしてしまったそう。

「先生から『コロナ禍だから付き添いは1人だけにしてください』って言われたみたいなんです。

私、そんなことも聞こえていなくて、息子から『もう少ししっかりしてね 』なんて言われて、自分が情けなくなってしまって・・・」

大事な先生の話、私が聞かなくちゃ!

実は鈴木さま、少し前から聞こえにくいことは自覚していたそうです。

「なんか、ちょっと聞こえにくくなってるなと思っていたけど、年だから仕方ないかなって。夫がそばにいるときは私が聞き逃しても、いつも後から教えてくれました。

でも息子に『もう少ししっかりしてね』と言われて、これまで夫に頼りっぱなしだったけど、これからは私が夫を支えなきゃ、先生の大事な話を夫や子供たちににしっかり伝えなくちゃ、そう思って補聴器を試してみようと思ったんです」

息子さんに補聴器のことを相談した鈴木さま。

インターネットで息子さんに調べてもらい、まずは近所の耳鼻科を受診することになりました。

「耳鼻科の先生に相談したら、やっぱり年によるものだと、加齢性難聴と言われました。治るものじゃないから、と補聴器を勧めてくださいました。

病院では補聴器店の名簿をいただいたんですが、その中からどのお店に行けばいいか分かりませんでした。

息子にインターネットで調べてもらって、プロショップ大塚さんだけが長期の補聴器レンタルをしていたので、こちらに相談させてもらいました」

鈴木さまは、最初にプロショップ大塚で相談した時のことをあまり詳しく覚えていないとのこと。

ご自分の耳と聞こえのために当店へ相談に来たはずなのに、私たちにご主人のことばかりお話しされていました。そのご様子から、ご主人のことを本当に心配されている不安な気持ちが伝わってきました。

「あの頃は毎日が慌ただしいというか、本当にパニックになっていて。

でも事情を話したら、本当に親身に相談に乗ってもらってありがたかったですよ。補聴器をすぐにレンタルさせてもらえたのも助かりました」

私たちスタッフとしても、まずは鈴木さまが安心していただけるよう、しっかりお話をお伺いしました。

人生ではじめて補聴器を使うこと、購入を検討すること、補聴器の器種を比較すること、価格について考えることは簡単なことではありません。

ご主人のことが落ち着くまで鈴木さまのご負担・ご心労を増やさないよう、まずは無料の補聴器3か月試聴サービスを利用していただき、その間に気持ちを落ち着けていただければ、と考えました。

実際にお貸出しした補聴器の画像、装用モデルは別人です

3ヵ月無料試聴が終わり、月額レンタルへ

補聴器の3カ月無料試聴サービスを利用した感想を、鈴木さまにお伺いしました。

「プロショップ大塚さんには、補聴器を無料でレンタルさせてもらって本当に助かりました。

補聴器のおかげで私ひとりでも先生の話を聞くことができました。夫も退院して、リハビリも順調で、回復しています。

無料でお借りしていた3か月の間は、とってもありがたくて助かったんですけど、忙しくて1つの補聴器しか試せませんでした。

プロショップ大塚さんで色々教えていただいて、補聴器には色々な種類があると分かって、他の補聴器も比べてみたくなりました。

それにお借りした補聴器は耳にかける形だったので、マスクを着けたり外したりする時に時々落としてしまって。マスクの邪魔にならないという耳あな型の補聴器が気になってました」

プロショップ大塚では、お客様の納得と安心にこだわって「補聴器の3カ月無料試聴サービス」を常時ご提供しています。

購入する前に効果が実感できることや見た目や取扱いを確かめながら補聴器を選べること、器種を比較して体験できること、これらはお客様の満足のためにとても大切なことと考えているからです。

鈴木さまには、補聴器の3カ月無料試聴サービスをご利用いただき、聞こえにはご満足いただけましたが、耳あな型補聴器や他の種類をまだまだ試したい気持ちが残っているご様子でした。

そこで鈴木さまが納得できる補聴器をお選びいただきたいと思い、当店の新サービス「補聴器の長期月額レンタル」をご提案させていただきました。

補聴器の長期月額レンタルは

・耳あな型補聴器を体験できる

・補聴器を数年ごとに買い替えすることなく最新モデルの器種に交換できる

・必要な期間だけ補聴器を使うことができる

・月額なのでいつでも返却できる

などのメリットがあります。

実際にお貸出しした補聴器の画像、装用モデルは別人です

耳かけ型と耳あな型、両方を使ってみた鈴木さまに違いを聞いてみました。

「耳あな型の補聴器はマスクを外しても落ちたりしないから、安心して使えています。

あと嬉しかったのは、外から見ても補聴器を着けていることがほとんど分からないことです。聞こえ方は、どちらが良いということはないのですが、見た目が目立たなくなったことはやっぱり嬉しいです」

※耳あな型補聴器は、月額レンタルコースのみのお取り扱いになります。3か月無料試聴サービスの対象器種には耳あな型が含まれません。

補聴器を使ったら、おしゃべりが楽しく

補聴器の感想をお伺いしました。

「最初は、先生の話を聞くためだけに補聴器を使い始めたんです。実際、使ってみて一人で先生の話をしっかり聞くことが出来ました。

でも補聴器を着けたら、それだけじゃなかったんです。

普段、お友達と会っていても、自分が話を半分くらいしか分かっていなかったんだなって気付いたんです。今までより、お友達と会ってお話ししていても、時間を忘れてしゃべってしまって。それでいてずっと楽しくて疲れないんです。今まで、ムリして聞こえにくいまま聞いていたんだなって思いました。

最初は病院に行く時だけ補聴器を使おうと思っていたんですが、今では毎日補聴器を使ってます」

ご主人が元気になり、補聴器を装用して表情が明るくなった鈴木さま。

今ではお会いするたびに「初めて来店した時と今ではまるで別人ですね」と毎回冗談交じりで話しています。

※補聴器の効果は、聴力によって個人差があります。

「もう少し月額レンタルを続けてみようと思っています。

まだ主人が退院して日が浅いので、落ち着かないこともあって。

せっかく買うなら落ち着いた状況で自分に合ったものをじっくり選びたい、主人と一緒に決めたいと考えています。

補聴器を長く借りられるのは、私にとってピッタリのサービスです」

と話す鈴木さま。

まだご主人は退院されたばかりですが、もう少し元気になったらご一緒に来店していただけるとのこと。

鈴木さまが自分だけの補聴器を選んで、ご主人と一緒に楽しく笑い合える日も近そうです。

耳にぴったり!オーダーメイド補聴器のメリットと特徴

耳の型を取って作る、世界に1つだけのオーダーメイド補聴器

オーダーメイド補聴器は、耳の型を取って作成します。補聴器店では認定補聴器技能者という有資格者が専用の印象剤を耳に注入して型を取ります。

出来上がった耳型は、補聴器メーカーの工場へ送られ、また別の技術者が一つ一つ丁寧に作ります。

最近では、3D耳型スキャナー「オトスキャン」を使い、耳の中に印象剤を入れなくても耳の型を取れるようになりました。これまで耳の手術をした方などは補聴器店で印象剤を入れる耳型採取は出来ませんでしたが、オトスキャンの登場で「オーダーメイド補聴器が作れる!」とお喜びいただいています。

オーダーメイド補聴器のメリット、4つ

①耳にかけないのでマスクやメガネに干渉しない

2020年以降、感染予防対策のため、マスクをつける生活がずっと続いています。耳かけ型補聴器はマスクの紐に干渉するので外れやすく、これまでより耳あな型補聴器を選択する方が増えました。日頃からマスク、メガネ、帽子、ヘルメットをよく着けるという方は耳あな型補聴器の方が良いかもしれません。

マスクを外すときも補聴器が気になりません。

②耳にぴったり合うから着け心地が快適!

耳の穴の形は一人ひとり違います。穴の大きさ、カーブの強弱は、左右の耳でも違います。ですから、イヤホンや既製の耳せんを使っていると、なんだかしっくりこない、よく外れてしまい不快に感じるという方も少なくありません。そんな方には、オーダーメイド補聴器はとくにおススメです。

オーダーメイド補聴器の着け心地の良さは、耳型を取る技術者の腕に大きく左右されます。オーダーメイド補聴器をお作りするなら、認定補聴器技能者がいる認定補聴器専門店をおすすめします。

③耳の自然な集音効果が活かせるため、聞こえ方が自然

人間の耳は、その形状によって必要な音を効果的に集める役割を持っています(耳介集音効果といいます)。オーダーメイド補聴器は、マイクが耳の穴の中に入る形状をしているので、その人が本来持っている耳介集音効果を、ほとんど、そのまま活用できます。

耳に掛ける形の補聴器は、耳の上にマイクが来るので、人間本来の耳介集音効果を使えません。

実際、当店のお客様に同じメーカー・ほぼ同価格の耳掛け型補聴器とオーダーメイド補聴器を試聴していただき、聞き比べていただくと、その聞こえ方や音質の違いで、オーダーメイド補聴器を選ばれる方が多いです。

④大きさからカラーまで自分好みの補聴器が作れる

オーダーメイド補聴器では、外から全く見えないほどの小ささから、耳たぶ全体に収まるくらいの大きさまでカスタマイズできます。

左からIIC、ITC、ITE(スターキー社)

左から、IIC、ITC、ITEを装用(画像はスターキー社より引用)

またメーカーによっては、シェルカラーをカラフルな色の中から選べます。ビビッドなピンクやパステルカラー、クールな印象のブラックやホワイトも人気です。

※メーカーによって選べるカラーは異なります。

人気のオーダーメイド補聴器をご紹介します

世界初の充電式「livio AI」

livioAI HS-R

2020年6月、スターキー社より世界で初めて、充電式のオーダーメイド耳あな型補聴器が登場しました。2021年5月現在、まだ他のメーカーから充電式は発売されておりません。このLivio AIは、補聴器本体にAIが搭載され、様々な機能が使えます。例えば、27の言語を翻訳する、文字起こし、運動量や脳の働きをスコア化する、転倒したら登録したメールにお知らせが届くなど。聞こえを補うためだけではなく、健康に暮らしていくための役立つ機能が搭載されています。

| クラス | 両耳価格 | 片耳価格 |

|---|---|---|

| Edge AI エクスクルーシブ | オープン価格 | オープン価格 |

| AI 2000 プレミアム | ¥836,500 | ¥426,500 |

| AI 1600 スタンダード | ¥616,500 | ¥316,500 |

| AI 1200 ベーシック | ¥476,500 | ¥246,500 |

| AI 1000 エコノミー | ¥396,500 | ¥206,500 |

PCでWeb会議の音声も聞くなら「バートP-312」

バートP-312は、世界最大の補聴器メーカー「フォナック」が発売したオーダーメイド補聴器です。以前から耳あな型でもスマートフォンと連動するものはありましたが、バートP-312はスマートフォンだけではなく、パソコンやテレビなどのBluetooth機器とも接続し、音声を補聴器で直接聞くことができるようになりました。

Web会議が増え、パソコンの音声が聞き取りにくいと困っていた方に好評です。もちろん、動画や音楽もより今まで以上に楽しめます。

| クラス | 両耳価格 | 片耳価格 |

|---|---|---|

| M90 プレミアム | ¥1,160,000 | ¥580,000 |

| M70 アドバンス | ¥810,000 | ¥405,000 |

| M50 スタンダード | ¥476,000 | ¥238,000 |

| M30 エッセンシャル | ¥230,000 | ¥125,000 |

小さい補聴器でもスマホとつながる「リサウンド・リンクス クアトロ」

RE CIC-W

スマートフォンと連動できるBluetooth対応の耳あな型補聴器は、まだそんなに多くありません。そして、Bluetooth対応できる耳あな型補聴器となると、やはりカナルサイズ以上の大きさでした。しかし、リサウンドのクアトロシリーズなら、カナルサイズよりも小さいCICサイズでもBluetooth対応しており、ストリーミングが可能です。

| クラス | 両耳価格 | 片耳価格 |

|---|---|---|

| 9 プレミアム | ¥1,040,000 | ¥520,000 |

| 7 ハイグレード | ¥680,000 | ¥340,000 |

| 5 スタンダード | ¥460,000 | ¥230,000 |

| 3 ベーシック | ¥340,000 | ¥170,000 |

当社だけのサービス「オーダーメイド補聴器の60日間試聴」

この記事では、オーダーメイド補聴器のメリットと特徴についてお伝えしました。

早速試してみたいと思われた方も、すぐに購入するのは心配という気持ちもあると思います。プロショップ大塚では、安心してお試しが出来る“60日間のオーダーメイド補聴器試聴サービス”を行っております。

ぜひこの機会にオーダーメイドの着け心地と、聴こえを体験してください。

充電式補聴器メーカー比較

ここ近年、補聴器は充電式タイプが増えています。従来の電池式は電池交換の手間があり面倒に思う方もいました。また、いつ電池が切れるか分からないという不安が解消されるなど、使い勝手の良さで人気を得ています。

充電式タイプは、メーカーにより仕様が異なります。この記事では、プロショップ大塚がお取り扱いしているメーカーの充電式タイプを補聴器の形状別にご紹介していきます。(2021年4月時点での最新シリーズでご紹介します。)

耳あな型の充電式はスターキーだけ

マスクやメガネに干渉しないオーダーメイドで作成する耳あな型補聴器で、充電式が発売されているのはスターキーだけです。聴力や使いやすさに合わせて、大きさも3種類選べます。

リビオ ITE R

| 器種名 | 充電方式 | 充電池バッテリー内蔵 | フル充電時間 | 急速充電時間 | バッテリー交換時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| リビオAI/リビオ | 接触型 | あり(3回分) | 3.5時間充電で23時間 | 30分の充電で4.5時間 | 3~5年 |

充電器がさまざま。耳かけRIC補聴器

小型で目立たない耳かけ型は、どのメーカーからも発売しています。

近年、補聴器の高性能化やワイヤレス通信が増え、電池の消費量が増えました。さらに最新の補聴器は、スマホの音声を補聴器で聞くことができるストリーミング機能がついているものがほとんどです。そのため、これまでの電池式よりも電池の持ちが悪くなっています。このような背景もあり、充電式を選ぶ方はさらに増えています。

充電長持ち安心!リサウンド

リサウンドの充電は持ち時間が長いです。補聴器の充電池もスマホと同じようにだんだん持ちが悪くなりますが、リサウンドの場合は1回で30時間分と長く、4年程度使用して充電時間が減ったとしても、まだ一日十分使っていられる24時間分の充電が可能と言われています。

充電ケース専用の乾燥剤もあります。

| 器種名 | 充電方式 | 充電池バッテリー内蔵 | フル充電時間 | 急速充電時間 | バッテリー交換時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| リサウンド・ワン マリー | 非接触型 | あり(3回分) | 3時間充電で30時間 | 30分の充電で8時間 | 4年 |

小さくてデザイン良し。選べるシグニア

シグニアは2タイプの形状があります。小さいサイズのPureと、スタイリッシュなデザインのStyletto(スタイレット)です。

Pureは、前シリーズに比べて一回りサイズが小さくなりました。耳の上にのせても軽いと評判です。

フタが閉まる充電器は7X,5X,3Xのみです。

| 器種名 | 充電方式 | 充電池バッテリー内蔵 | フル充電時間 | 急速充電時間 | バッテリー交換時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| Pure Charge&GoX | 非接触型 | なし | 4時間充電で23時間 | 30分の充電で6時間 | 約3年 |

スタイリッシュな形状で補聴器に見えないStylettoは、充電ケースが手のひらに収まるほど小さいので、持ち運びにも便利です。

Qi規格充電パッドを使えばワイヤレス充電も可能です。

| 器種名 | 充電方式 | 充電池バッテリー内蔵 | フル充電時間 | 急速充電時間 | バッテリー交換時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| StylettoX | 非接触型 | あり(3回分) | 4時間充電で19時間 | 30分の充電で5時間 | 約3年 |

ミニサイズの充電器もあるスターキー

スターキーのリビオAIは、補聴器本体にAIが搭載されています。内部センサーで脳と体の健康管理もできるヘルサブル補聴器として注目されています。

乾燥剤も充電器内に収まる仕様になっています。

| 器種名 | 充電方式 | 充電池バッテリー内蔵 | フル充電時間 | 急速充電時間 | バッテリー交換時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| リビオAI/リビオ RIC R | 接触型 | あり(3回分) | 3.5時間充電で24時間 | 30分の充電で4.5時間 | 3~5年 |

持ち運びに便利なミニサイズの充電器もあります。なんと7分の急速充電で3.5時間使用できます。さらに、このミニターボチャージャーでも、4回分充電可能。出張や旅行、また職場用にしても便利です。

ミニターボチャージャー 11,000円

充電器が選べるフォナック

フォナックの充電式補聴器は本体にLEDランプがついており、充電中や電源のオンオフがわかりやすい仕様になっています。

チャージャーケースCombiなら、充電&乾燥が一度に可能。

| 器種名 | 充電方式 | 充電池バッテリー内蔵 | フル充電時間 | 急速充電時間 | バッテリー交換時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| オーデオP-R | 接触型 | オプションであり(4回分) | 3時間充電で18時間 | 30分の充電で5時間 | 約4年 |

オプションで、手のひらに収まるサイズのミニチャージャーケースやCombi専用の充電パックもあります。パワーパックをCombiの下に取り付ければ、4回分フル充電可能です。

ミニチャージャーケース12,000円(税込)、Combi用パワーパック11,000円(税込)

ワイデックス

シンプルなデザインで使いやすいです。コロンと丸みはありますが、長さは一番短いです。

使いやすさにこだわったデザインです。

| 器種名 | 充電方式 | 充電池バッテリー内蔵 | フル充電時間 | 急速充電時間 | バッテリー交換時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| mRIC R D | 非接触型 | なし | 4時間充電で20時間 | 30分の充電で4時間 | 約4年 |

取り扱いが楽になる!耳かけ型BTE補聴器

置くだけカンタン!シグニア

ともかく取り扱いの楽ちんさを優先したい方におすすめです。

充電器に置くだけ、充電器から外せば電源が入ります。

MotionNx

| 器種名 | 充電方式 | 充電池バッテリー内蔵 | フル充電時間 | 急速充電時間 | バッテリー交換時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| Motion Nx | 非接触型 | なし | 4時間充電で21時間 | 30分の充電で6時間 | 約3年 |

スターキー

BTE補聴器の充電式の中では、一番小さいです。

リビオ BTE R

持ち運びに便利なミニサイズの充電器もあります。なんと7分の急速充電で3.5時間使用できます。さらに、このミニターボチャージャーでも、4回分充電可能。出張や旅行、また職場用にしても便利です。

ミニターボチャージャー11,000円

| 器種名 | 充電方式 | 充電池バッテリー内蔵 | フル充電時間 | 急速充電時間 | バッテリー交換時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| リビオAI/リビオ BTE R | 接触型 | あり(3回分) | 3.5時間充電で24時間 | 30分の充電で4.5時間 | 3~5年 |

フォナック

フォナックの充電式補聴器は本体にLEDランプがついており、充電中や電源のオンオフがわかりやすい仕様になっています。

ナイーダP-PR

| 器種名 | 充電方式 | 充電池バッテリー内蔵 | フル充電時間 | 急速充電時間 | バッテリー交換時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| ナイーダP-PR | 接触型 | なし | 3時間充電で18時間 | 30分の充電で5時間 | 約4年 |

まとめ

ここまでプロショップ大塚で取り扱いのあるメーカーの最新シリーズで紹介しました。プロショップ大塚では、充電式もデモ器を揃えております。聞こえ具合はもちろんですが、使い勝手も十分に確かめてからご購入いただけます。あなたの補聴器選びの参考になれば幸いです。

※フル充電時間はワイヤレス機器を使用しない場合の時間です。

補聴器店の選び方、取扱商品が全然違う!

あなたが欲しい補聴器を取り扱っている補聴器店を選ぼう

補聴器を取り扱っているお店は、メガネ店、家電店、量販店、ドラッグストアなど様々あります。

しかし補聴器には種類があり、それぞれ取り扱っているお店(業態)がまったく異なります。フルオーダーメイドな補聴器が必要な時に、家電店に行っても取り扱いがありませんし、通販と同じような5,000円の格安品が欲しい時に専門店へ行っても、取り扱っていません。

補聴器は価格だけ見ても、片耳数千円の簡易な補聴器から、50万円以上のフルオーダー品まで、種類がとても多いです。

自分が欲しい補聴器の種類によって補聴器店の選び方は変わります。

この記事では補聴器の種類と、それを取り扱っている補聴器店をご紹介します。あなたが補聴器を買うときの参考にして下さい。

- 聴力や耳の形には個人差があり、それによって補聴器との相性が決まります。あなたにピッタリの補聴器をお探しなら、ぜひご相談下さい。

- 相談だけの方も大歓迎!ご予約はこちら

補聴器は大きく分けて3種類。簡易な既製品からフルオーダーメイドまで

補聴器には、大きく分けて3種類あります。

①既製品の補聴器

②セミオーダーの補聴器

③フルオーダーの補聴器

それぞれの種類について購入場所、特徴やメリット、価格について説明します。

①既製品。音質調整ができない簡易な補聴器

画像はオムロン ヘルスケアストアより引用

既製品の補聴器は通販のほか、ドラッグストア、家電量販店などで購入できます。

難聴には個人差があり、同じ補聴器を使っても人によって効果がまったく違います。そこで補聴器専門店やメガネチェーン店で販売されている補聴器の多くは、聴力測定と音質調整サービスを提供しています。

簡易補聴器の場合は、そもそも音質を変更する機能がなく、個人の耳に合わせた音質に変更することができません。(音量の大小は変えられます)

既製品補聴器のメリットは、価格が安いこと。

数千円~高くても4万円程度と本格的な補聴器と比べて圧倒的に安いです。

ただし簡易補聴器は軽度難聴専用で、国内で流通するほぼ全ての簡易補聴器には「軽度難聴専用」または「軽度難聴まで適応」などの注意書きがあります。

中等度以上の難聴の方には十分な効果が無いと考えて良いでしょう。

- 大手補聴器メーカーのシバントス社(旧シーメンス)より、ユーザーが自分で音質を調整できる簡易な補聴器『Vibe(ヴィーブ)』が発売されました。通信販売専用で、設定などを全て自分で行うセルフフィッティングが特徴です。やはり軽度難聴専用ですが、今後はこういった器種が増えていくかも知れません。

②セミオーダー。音質調整はできるが、耳せんが既製品の補聴器

耳せんも既製品のRIC型耳かけ補聴器

補聴器に力を入れているメガネチェーン店、医療機関の補聴器外来、補聴器専門店などで購入することができます。ドラッグストアや家電量販店など、聴力測定のための防音室が無い店舗では販売されていません。

現在、最も多く流通しているタイプの補聴器です。

購入する際に聴力測定を受けて、補聴器を買ったお店で音質を調整してもらい、初めて使えるようになります。

既製品の補聴器と比べたメリットは、聴力に合わせて音質を細かく調整してもらえることです。この補聴器は、お求めになる補聴器店もしくは担当者の技術によって聞こえ方が変わります。

適切に調整されれば、音質が耳に合うため、言葉の聞き取りやすさが改善しますし、雑音のうるささは抑えられ、使用時の快適さに優れています。

価格は片耳8万円程度から最高60万円ほどです。値段の違いは主に雑音を抑える性能に現れ、雑音がある場所での会話に特に大きく影響します。

この他、近年ではパソコンやスマホとワイヤレスで通信する補聴器、充電式の補聴器など、様々な付加機能が増えてきており、これらの機能によっても価格が変わります。

なお補聴器の主要メーカーは世界に6社あり、それらの器種を合わせると常時300種類以上が流通しています。メーカー別の特徴はこちらの記事”2023年:補聴器メーカー各社の特徴と評判、上位6社を徹底比較”をご覧ください。

大手のメガネチェーン店でも、すべてのメーカーの補聴器を取り扱っているとは限りません。補聴器店を選ぶ前に、メーカー別の機能の違いを知っていただき、その取扱店の中から補聴器店を選ぶというのも、一つの選び方です。

人の耳の形は個人差が大きいため耳せんの種類によって着け心地がまったく変わります。それだけでなく耳せんが合っていないと、聞こえ方まで大きく損なわれてしまいます。補聴器店を選ぶときには、耳せんについても相談してみて下さい。

人の耳の形は個人差が大きいため耳せんの種類によって着け心地がまったく変わります。それだけでなく耳せんが合っていないと、聞こえ方まで大きく損なわれてしまいます。補聴器店を選ぶときには、耳せんについても相談してみて下さい。

③フルオーダー。音質の調整ができて、耳せんもオーダーメイドの補聴器

フルオーダー補聴器を取り扱っている補聴器店は、補聴器専門店と一部のメガネ店です。

この種類のメリットは、お客様の好みに合わせて、様々なカスタマイズができる点。数ある物の中から選ぶというより「私だけの一品を作る」という補聴器です。

フルオーダーメイドですから、あなたの耳にぴったり合います。

価格は98,000円程度から60万円ほど。セミオーダーの補聴器と比べても、フルオーダーメイドだからといって特別に高額になるわけではありません。

外からまったく見えない、耳の穴に完全に入るオーダーメイド耳あな型の補聴器もあります。目立たない事を大切にする方は、このタイプの補聴器を選ばれます。

中等度以上の難聴の方も効果を得られるのが、耳せん部分をオーダーメイドしたフルオーダーメイド補聴器です。

先に紹介した①の既製品補聴器は軽度難聴のみ、②のセミオーダー補聴器も中等度難聴の一部にしか効果がありません。

難聴が進行すると言葉の聞き取りに必要な音量が大きくなります。そのためオーダーメイドの耳せんを作り、音が外に漏れない補聴器を選ぶ必要があります。

フルオーダーメイド補聴器は、制作の際に担当者の技術の差が出るのが特徴です。これは補聴器店を選ぶ際の心配事の一つになると思います。

購入する前に返品や再作成(作り直し)などの保証について確認すると、補聴器店を選ぶ参考になります。

ほとんどの補聴器メーカーでは、オーダーメイド補聴器について購入後3ヵ月程度は無償の再作成や返品保証サービスをつけています。

優良な補聴器店であれば、再作成だけでなく、購入後60日程度であれば返品も無条件で受け付けてくれます。

あなたに合った補聴器店の選び方

まとめて、あなたに合った補聴器と補聴器店の選び方をご紹介します。

- 補聴器は、難聴になって、治療しても治らない時に使う道具です。

- 中耳炎が原因の難聴は病院を受診して治療してもらえば治る可能性があります。聞こえづらさを感じたら、安い通販の補聴器を買う前に、まずは耳鼻科を受診しましょう。

- その際は「補聴器適合判定医」または「補聴器相談医」という資格を持っているドクターの在籍している医療機関に行けば、補聴器についても相談に乗ってもらえます。

まれに聞き返しがある程度なら、通販や家電量販店の既製品でも役に立つかも?

まれに聞き返しがある程度で、あまり困っていないようであれば既製品の補聴器でも効果があるかもしれません。

ただし購入前に耳鼻咽喉科にかかり、難聴の程度が軽度であることを確認しておくと良いでしょう。

もしご予算が許すようであれば、聞こえに困ることがまれであっても、セミオーダー補聴器を体験してみるのもおすすめです。

「補聴器どうしようかなー?」と迷っているなら、セミオーダーの試聴体験サービス

難聴は徐々に進行する可能性があります。聞こえに困り始めたとき、すぐに補聴器を買わなくても良いのですが、今後のために体験だけは早めにしておくと良いでしょう。

セミオーダーの補聴器については、補聴器店・メガネ店で試聴サービスが一般的に行われています。無料の試聴サービスによる気軽な体験がおすすめです。

聞こえの性能、デザインや取り扱いにこだわった補聴器をお求めの方は、フルオーダー品を専門店で買うのがおすすめ

日常的に聞こえに困っており「できるだけ聞こえを改善したい」と思っている方、デザインや取り扱いにこだわりたい方は、フルオーダーの補聴器を使っていただくのが良いと思います。

こちらは先にご紹介した通り、補聴器店もしくは担当者の腕の差が大きく出ます。

補聴器専門店で、耳にぴったり合った補聴器を購入することをおすすめします。

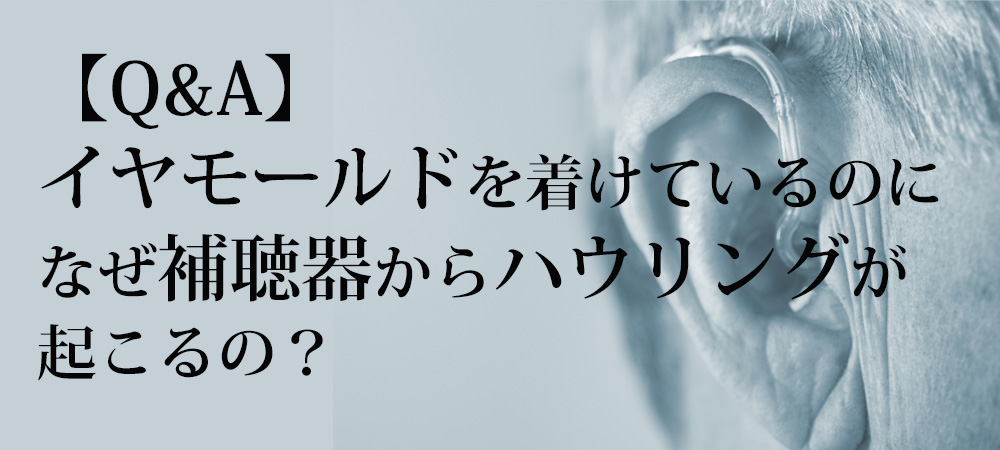

【Q&A】イヤモールドを着けているのに、なぜ補聴器からハウリングが起こるの?

- 私は中等度の難聴と言われ、補聴器を使っています。ゴムの耳せんではよく聞こえないし、音が外に漏れてピーピー周りに聞こえてしまうと言われ、イヤモールド(筆者注、オーダーメイドの補聴器用耳せんのこと)を作ってもらいました。

- 補聴器のイヤモールドは圧迫感があるくらいぴったりなのに、すごくハウリングが起きるのですが、補聴器自体の故障でしょうか?

回答:圧迫感があっても、耳とイヤモールドの間に隙間が出来ている可能性はあります。補聴器内部の故障で、ハウリングが起こることもあります。これらの他に、イヤモールドにひびが入っていたり、イヤモールドと補聴器の接続箇所に隙間があってもハウリングの原因になります。

質問者さんは、すでに補聴器をお持ちの方で、ハウリングについてお悩みのご様子です。

この記事では質問の中にあるハウリングとイヤモールドについての簡単な説明と、ハウリングが起こる4つの原因について解説します。

ハウリング(ピーピーという雑音)について

補聴器を使用していると、補聴器から「ピー」とか「ジー」という音が聞こえることがあります。

この現象はハウリング、もしくはフィードバックと呼ばれています。ハウリングは補聴器に限らず、カラオケやホテルのセミナー会場など、マイクとスピーカーがあれば、どこでも起こりうる現象です。

スピーカーから出た音を、マイクが拾い、その音をアンプが増幅し、またスピーカーから出してマイクが拾い、また増幅し……この現象が繰り返されるとスピーカーからは「ピー」とか「ジー」「キーン」という異音が発生します。これがハウリングが発生する仕組みです。

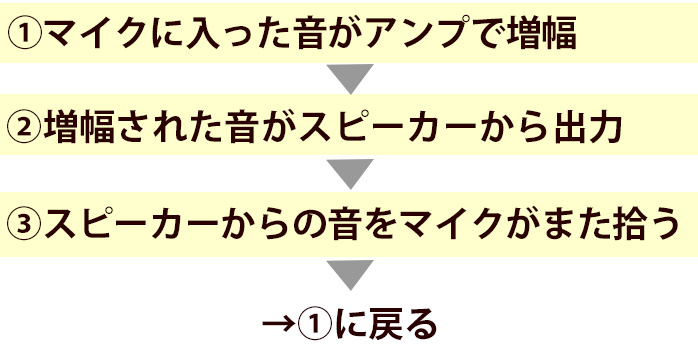

さて補聴器のハウリングですが、補聴器とイヤモールドが正常で耳に合っているなら、ハウリングは起きません。逆に言えば、どこかに異常があればハウリングの原因になります。

イヤモールド(オーダーメイド耳せん)について

質問者さんがおっしゃっているイヤモールドとは、オーダーメイドで作る耳せんのことです。

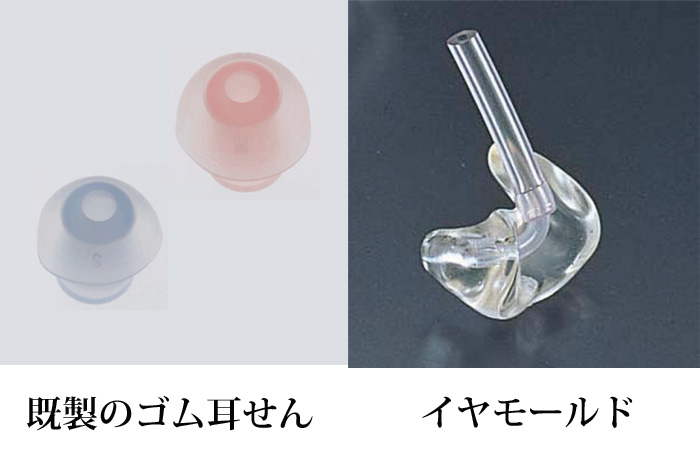

耳かけ型補聴器の場合、補聴器の先端、耳に入る部分には必ず耳せんが付きます。この耳せんには既製品のゴム耳せんと、耳の形に合わせて作成するイヤモールドがあります。

イヤモールドは耳の型を取って一人ひとりの耳に合わせて作るため、ぴったり耳を塞ぎます。音が外に漏れないため、補聴器から出た音が再びマイクに入ることが無く、ハウリングを抑えられます。

質問者さんはこのことを理解されているため「圧迫感があるくらいぴったりなのにどうしてハウリングするの?」と疑問に感じているのだと思います。

イヤモールドを使用していてもハウリングする場合の原因について解説します。

ハウリングの原因①:補聴器内部の故障

イヤモールドが正しく作られていて、ご本人が正しく耳に装着していることが出来ており、補聴器の調整も正しく行われているのにハウリングが起こるなら、その原因は補聴器の故障です。

イヤモールドが正しく作られている、正しく装着されている、補聴器の調整も正しく行われている、それでもハウリングが起こるなら、この故障はハウリングの中でも少し特殊なものです。さきほど紹介したフィードバックとは異なり、リンギングと呼ばれています。

リンギングもいくつか種類が分かれます。

・内部にあるスピーカー部品から出てくる正常な音でなく、外側の筐体が振動して異常な音が発生するケース。

・補聴器内部のスピーカー部品の位置がズレてしまって、筐体の隙間から音が出てくるケース。

・補聴器内部のスピーカー部品そのものが不良品であるケース。

これらは故障ですから、補聴器店へ持っていき修理してもらいます。保証書があれば、お持ちの補聴器を取り扱っている補聴器店なら、当社を含め、どこでも修理は受け付けてもらえると思います。なお保証期間が過ぎている補聴器については、保証書が無くても大丈夫です。

ただし、この種類の故障は稀です。実際にはイヤモールドに関連した原因の方が、まず先に考えられます。

ハウリングの原因②:イヤモールドのヒビや破損

イヤモールドは硬いアクリル素材、または柔らかいシリコン素材で作られています。

イヤモールドの耐用年数は、素材と作り方によっておおよそ決まります。使い方の影響も大きいのですが、もっとも短いとシリコン素材の場合、1年から2年で壊れる場合もあります。この逆にアクリル素材でもっとも頑丈な製法を選べば、10年以上使える場合もあります。イヤモールドにヒビが入った状態で補聴器を使うと、ヒビから音が漏れてしまい、それがハウリングの原因になります。

イヤモールドは素材によりますが、1万円前後で購入できます。補聴器は買い替えずに、イヤモールドのみを交換することも可能です。

ハウリングの原因③:イヤモールドと補聴器の接続チューブが硬くなっている。

イヤモールドと補聴器は、チューブで接続されています。このチューブは、ビニール素材で出来ており、新品のうちは柔らかく、その柔らかさで接続部分を密閉してくれます。しかしビニール素材なので太陽の光などの紫外線を浴びると劣化して硬くなります。

新しいチューブ

劣化して変色したチューブ

毎日、補聴器を使っていると数カ月程度で硬くなり、簡単にひび割れるようになります。このチューブのひび割れ部分の隙間は、ハウリングの原因になります。なおチューブが硬くなっていると、補聴器から簡単に外れてしまう場合があります。この状態はやはり接続部分を密閉できていないので、ひび割れが無かったとしても、硬くなったチューブはハウリングの原因になります。

新品のチューブは触るとやわらかく、色も透明です。時間が経つと黄色く変色して、硬くなってきます。触ってみて、チューブが硬いなと思ったら、最寄りの補聴器店に相談しましょう。補聴器店であれば、チューブの交換は無料もしくは数百円で、すぐに対応してもらえると思います。

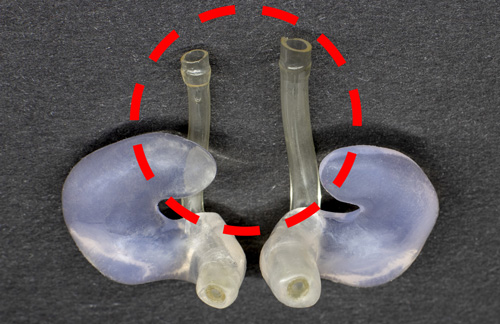

ハウリングの原因④耳とイヤモールドの隙間

イヤモールドが耳の形に合っていない場合、隙間が出来て、外に音が漏れ、ハウリングの原因になります。

近年、補聴器を調整するときには、耳せんの音漏れテストが行われることが一般的です。このテストは、音が外に漏れる量を調べるもので、これを省略しているとイヤモールド制作のミスを見逃すことがあります。このテストが行われているなら、イヤモールドの形状が原因で、ハウリングすることはあまり考えられません。

質問者さんは圧迫感があるイヤモールドをお使いで、ぴったりしていると感じているとのことですが、圧迫感を感じるイヤモールドを使っていても、音が外に漏れる場合はあります。

たとえば足に合わない靴を履くことを想像してみてください。靴のサイズはおおよそ合っているのに足のどこか一か所が圧迫され痛くなってくる、それでも他の部分はゆるいということ、経験ないでしょうか?イヤモールドも同様で、耳の一部に強い圧迫感があっても、ぴったり耳に合っているとは限らないのです。イヤモールドは耳の型を取って作る職人的な商品です。着け心地よく、ハウリングしにくいイヤモールドを作るには、高い専門的技術が必要になります。補聴器専門店の中でも外部機関から認定を受けている認定補聴器専門店はイヤモールド作成の経験が多いため、相談先としておすすめです。

ここまで補聴器のハウリングの原因について解説しましたが、そもそも耳に良く合った補聴器なら、装着中のハウリングはほぼ起こりません。ハウリングがするということは、販売店による補聴器や耳せんの調整が不適切な場合も考えられます。何回か相談してもハウリングが解決されないなら、補聴器調整の担当者か補聴器店を変えてみることも一つの手段です。

お困りの方はプロショップ大塚にご相談ください。他店購入の補聴器でも大丈夫です。

この記事では、質問者さんへの回答を補足して、ハウリングの原因を詳しく解説しました。

今回のようなケースの場合、ハウリングの原因が複数考えられるため、補聴器の専門家でなければ解決することは難しいです。プロショップ大塚へのご来店が可能なら、ぜひご相談ください。他店購入補聴器でも大丈夫です。弊社で修理対応可能なメーカーは、シグニア、フォナック、ワイデックス、スターキー、リサウンド、オーティコンです。

※おまけ。すべて正常でもハウリングが起こる状況もあります

補聴器の本体とイヤモールド、耳の形状とのフィット、これらすべて正常だったとしても、ハウリングが起こる状況があります。それは補聴器のスイッチを入れたままにして、耳から外しているときです。

下の写真のように、補聴器をどこかに置いている場合や、補聴器を装着する前などはハウリングが起こるときがあります。

電池が入ったままだとハウリングする

補聴器を耳にきちんと装着するまではハウリングする

これは正常な状態の補聴器でも起こりうることですので、補聴器やイヤモールドの異常ではありません。

今回の質問は、補聴器を装着中のハウリングについてでしたが、それ以外のタイミングでのハウリングはお取り扱いで注意していただければ解消できます。

①補聴器を耳から外しているときのハウリングについては、しっかり電源を切っていただくこと。

②補聴器を耳に着ける際には、スイッチを入れてから音が出るまで数秒の時間がかかるので素早く耳に着けていただくこと。

この2つで、ハウリングは解消できます。

※本記事はプロショップ大塚代表のTwitter質問箱へいただいた匿名質問にお答えしたものです。当時の情報のため、現在とは状況が異なる場合があります。

【Q&A】難聴の母が補聴器を拒否!どうしたら使ってくれるの?

Q .娘さんからのご相談

5年ほど前から母は難聴気味でした。最近さらに悪化して、耳鼻科の先生からも「補聴器をつけるしかないね」と言われました。 以前から私も補聴器を勧めていたのですが、補聴器の話題になると「聞こえているからいいわ」とまったく聞き入れてくれません。何度も言うと本人のストレスになりそうなので、最近は補聴器の話題を出さないようにしてました。 しかし、会話していても聞き違いが増えているなど、どんどん悪くなっているようにみえます。

娘の私としては、メガネと同じで必要なんだから補聴器を使ってくれればと思うのですが、本人は恥ずかしいのか話題にしても嫌な顔をするだけです。

どうしたら補聴器を使ってくれるでしょうか?

A .お母様の気持ちを考えて、心理的ハードルを下げよう!

お母様の難聴、心配ですね。質問者様のように「親に補聴器を使って欲しい」と考える方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、家族に難聴を指摘されて、すぐ素直に聞き入れて補聴器を使ってくれるケースは多くありません。

高齢になり難聴を自覚しても、難聴は治るのではないか?一時的な症状ではないか?などと考え、自分の難聴を受け容れられない方が多いです。難聴を受け容れられるまで、平均的に4年ほどの時間がかかります。※1

その上で、家族だけでなく医師が補聴器を勧めると使ってくれるケースが多いです。

質問者様の場合、年数と医師の勧めという二つはすでにクリアされています。それでも補聴器を嫌がる理由、そして補聴器を使ってもらう方法をお答えします。

ご本人が補聴器を嫌がる理由を正しく知って、それを解消すれば補聴器を使ってくれるようになるのではないでしょうか。

※1 日本補聴器工業会作成『Japantrak2018』より

http://www.hochouki.com/files/JAPAN_Trak_2018_report.pdf

補聴器を拒否する理由を教えてもらうのは難しい

補聴器を嫌がる理由は、いくつかあります。お母様が補聴器を一度も試していないということであれば、すべて心の中にあるイメージになりますが、よくある例は下記のものです。

・(未だに)自分自身は難聴だと(本当に)思っていない。

・(実は)難聴を認め自覚しているものの、大した問題と思っていない。

・補聴器は値段が高くて買えない。

・自分のために大きな金額の買い物をすることが申し訳ない。

・耳のために、大きな金額を使うことが勿体ない(難聴を軽く考えている。たとえば旅行や入れ歯の方が大事など)。

・補聴器をつけると難聴であることが周り人に分かってしまうのがイヤで拒否。

・(補聴器に限らず)新しい機械が、そもそもイヤで拒否。操作が大変そう

・(難聴に限らず老化に悪いイメージを強く持っており)補聴器を使っても若い時と同じように聞こえないなら意味がないと思っている。

・(友人に聞いて)補聴器をつけても役に立たないと思っている

・(友人に聞いて)補聴器は雑音がうるさいと思っている

・(友人に聞いて)補聴器は耳の検査を受けたり、何度も調整しなきゃいけないなら、めんどくさいと思っている

具体的な理由を列挙しましたが、補聴器について知識が少ないお母様が自分で「補聴器を拒否する理由」を言葉にすることは難しいと思います。さらに難しいのは本人が強く補聴器を嫌がり拒否している場合、そのご本人さえ補聴器を拒否する理由に無自覚で「何となく、でも、とてもイヤ」としか表現できないことがあります。

補聴器の場合、メガネと同じというわけにはいかず、高齢者の気持ちは意外と複雑になっています。

質問者様の場合、補聴器の話題を出すことが嫌がられているとのことですから、家族が直接聞き出そうとしてもなかなかうまくいかないと思います。お母様にとっては「娘には弱いところは見せられない」なんて考えもあるかもしれません。

しかし難聴で少しでも困っている方なら、ご本人の補聴器を嫌がる理由を解消すれば、必ず補聴器を使ってくれます。嫌がる理由の確認と問題の解消は、どちらも補聴器の専門家である言語聴覚士や認定補聴器技能者の役割です。

質問者様の気持ちとしては「そろそろ補聴器を使ってもらいたい」という考えがあるかと思いますが、グーっとハードルを下げていただいて「補聴器の専門家に相談だけする」という所までを一歩目の目標にしていただくのが良いかと思います。

ご相談のなかで「家族には話さなかった補聴器を嫌がる理由」が初めて言えるなんてことも、たくさんあります。

もしお母様がお店に行くことを嫌がる場合には、事前にお電話もしくはご家族のみでご来店いただくこともおすすめです。

※本記事はプロショップ大塚代表のTwitter質問箱へいただいた匿名質問にお答えしたものです。当時の情報のため、現在とは状況が異なる場合があります。

【Q&A】聴覚過敏で補聴器を使用中。騒がしい場所での会話を楽にするにはどうしたらいいの?

- 聴覚過敏で、デジタル補聴器をつけています。私自身騒がしい居酒屋やお店に行くと、話している相手の声が全く聞こえず、いつも口の動きを見ているため、ものすごく疲れます。デジタル補聴器について、どの様な検査をして、どこのメーカーを使ったほうがいいのか教えてください。聞こえ方なども教えてください。

回答:聴覚過敏については、まず「UCL」という特殊な聴力測定が必要です。その上で補聴器は、突発音抑制や指向性機能に優れたメーカーを選ぶのが良いと思います。なお聴覚過敏の方が補聴器を使う場合、既製品のゴム耳せんではなく、オーダーメイド耳せんが必要です。

①聴覚過敏とUCL、②補聴器の突発音抑制と指向性機能、③耳せんの種類についてご説明します。

- 本記事は弊社代表の大塚がボランティア活動として行っているインターネット匿名質問箱へのお返事を編集・転載したものです。内容は当時のものになります。

聴覚過敏とUCL

質問者さんのおっしゃる「聴覚過敏」が、どの程度の不快さかは分かりませんが、難聴になった一部の方は、小さい音が聞こえづらいだけでなく、聞こえた音に対して「響く」「割れる」「エコーがかかる」などの不快さを感じる場合があります。こういった音に対する不快さであるため、一部では聴覚過敏のことを音過敏と言ったりもします。

こういった健康上の問題がある場合、まずは最寄りの耳鼻咽喉科をぜひ受診して下さい。

さて、すでに補聴器はお使いということなので、補聴器に関した部分について出来る範囲でお返事させていただきます。

補聴器を使うことで、音に対する不快さを感じている場合には、不快閾値というものをお調べする必要があります。

不快閾値は、通常の聴力測定と似ていますが、聞いていただく音の大きさが異なります。

小さい音から少しずつ音量を上げていき、被検者の方が「聞くことに不快を感じた!」と思ったら、ボタンを押していただき、不快さを感じる音の大きさを調べます。

検査を受けている最中、音がだんだん大きくなると、音の大きさの感覚は「やや大きい」「大きいが聞いていられる」「大きくて長くは聞いていられない」「大きくて短時間でも耐えられない」と変化していきます。

聴力測定と同じく、低い周波数から高い周波数まで、それぞれ調べていきます。

この不快閾値の値が分かると、どんな音に対して不快さを感じているかが分かります。

補聴器を調整する際に、この不快閾値を調べてあると、補聴器から出す音が不快閾値を超えないように設定できるため、不快さを減らすのに効果的です。

居酒屋での聞き取りを助けてくれる補聴器

①まずは聴覚過敏の対策になる突発音抑制機能

補聴器には、言葉以外の雑音を抑えるために、また言葉を分かりやすくするために様々な機能が入っています。一言で雑音抑制機能と言っても、多種多様です。その中で、聴覚過敏の方にとって、特に必要な機能は突発音抑制機能です。

これは突然発生する大きな音をピンポイントに抑える機能で、大きな音に対する不快さの軽減に役立ちます。例えば、お皿を落としてしまった時のガシャーンという音、ドアが勢いよく閉まるバンッという音を想像していただくとよいでしょう。

この突発音抑制機能だけに注目した場合、総合的にコストパフォーマンスが良いのはシグニア補聴器です。主要5メーカーで突発音抑制機能が備わっている最安値の補聴器を比較すると下記のようになります。

※下記表は、突発音抑制機能を搭載した最安値モデルのため、型落ち品を含みます。補聴器の形状はRICタイプ電池式で比較しました。購入を検討される際には試聴・比較をおすすめします。

| メーカー・器種名 | 両耳価格 | 片耳価格 |

|---|---|---|

| シグニア:Pure2Nx | 360,000円 | 180,000円 |

| WIDEX:ユニーク220FS | 350,000円 | 200,000円 |

| フォナック:オーデオB70 | 640,000円 | 320,000円 |

| GNリサウンド:リサウンド・ワン4 | 320,000円 | 160,000円 |

| スターキー:リビオ1000 | 300,000円 | 150,000円 |

メーカーにより音質や特徴が異なります。こちらの記事もご覧ください。

2023年:補聴器メーカー各社の特徴と評判、上位6社を徹底比較

②雑音のある場所で必要な”指向性機能”

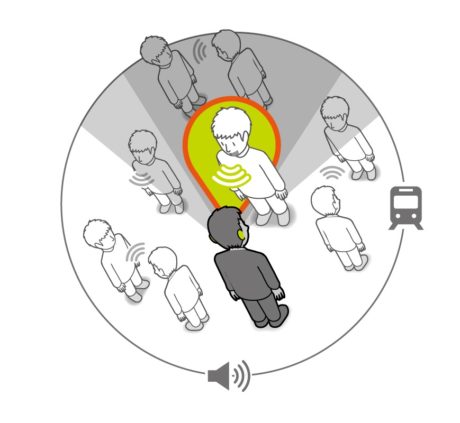

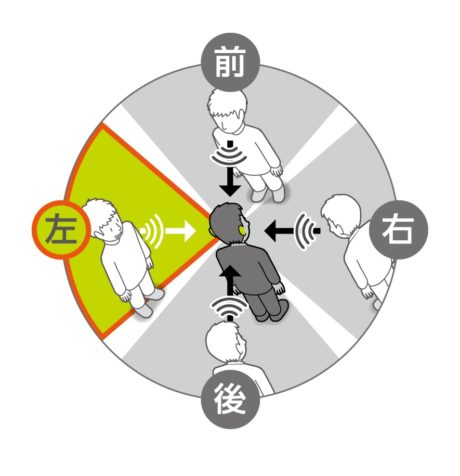

騒がしい居酒屋で言葉が聞き取りにくくなるのは、聞きたい言葉をかき消す邪魔な音にあふれているためです。邪魔な音を抑えて、顔を向けている方向(つまり聞きたい言葉)を残してくれるのが、補聴器の指向性マイク機能です。

メーカーおよび価格によって、指向性機能の性能は大きく変わります。特に優れているのは、下記3社です。

・シグニア「ビーム指向性」

ノイズがある場所でも、自分が顔を向けた方向以外の音を強力に抑えることで、顔を向けた方向の声を際立たせます。

・フォナック「非常に騒がしい中でのことば」

にぎやかなレストランでも自分が顔を向けた方向の声を聞きやすくします。

・リサウンド「ウルトラフォーカス」

電車の中など非常に騒がしい環境で、正面の相手との会話を聞き取りやすくします。

耳の良い人でも、騒音の中で人の声を聞き取る場合「相手の顔を必ず見ること」が必要です。難聴の人が補聴器の指向性機能を使うと、自分が相手の方に顔を向けている時に、他の方向の音を拾いにくくすることが出来ます。

もし、にぎやかな居酒屋のような場面で、”横から話しかけられても、相手の言葉が分かりたい”という要望をお持ちの場合、さらに高機能な補聴器が必要になるかも知れません。

さらに高機能な指向性機能を紹介します。

・シグニア「スピーチフォーカス360°」

話し相手が前後左右どこにいても、そちらの方向の声を優先的に拾います。

・フォナック「全方向(360°)の会話」

自分が顔を向けなくても、話し相手がいる方向を補聴器のコンピュータが自動で判断し、マイクが話し手の方向の音を優先的に拾ってくれます。

上記の2つは、横や後ろから話しかけられても、補聴器のコンピュータが自動でそれを認識し、声を拾う方向を自動で切り替えてくれます。

なお居酒屋のようなうるさい場所で、距離2mを越えて言葉を聞き取ることは耳の良い人でも困難な場面があります。距離2m以内の会話を改善する方法としてご理解いただければと思います。

聴覚過敏対策としてのオーダーメイド耳せん

耳かけ型の補聴器には、オーダーメイドの耳せんと既製品のゴム耳せんがあります。既製品のゴム耳せんだと、すき間から音が入ったり、逆に漏れたりしてしまいます。

難聴と聴覚過敏の両方がある方が、補聴器を使う場合、鼓膜に届く音を正確にコントロールする必要があります。そのためにはオーダーメイド耳せんが必要になる場合があります。

もし今、既製品のゴム耳せんをお使いなら、補聴器を買い替える前に、オーダーメイド耳せんを試してみることも良いと思います。

伝音性難聴と原因になる病気、完治しなかった場合の対策

伝音性難聴の特徴は(ほぼ)治療可能なこと

加齢などによる難聴と比べて、伝音性難聴は「耳の穴を強く塞いだような聞こえ方になるものの、大きな声はハッキリ分かる」という特徴があります。また治療で聴力が回復することが多いのも伝音性難聴の特徴です。

なお加齢などによる難聴の場合は「音は小さく聞こえるし、大きな声で話しかけられても言葉がハッキリしない」「大きすぎる音に強力な不快感を感じる」などの症状が加わります。

二つの難聴には大きな違いがあります。

伝音性難聴になる仕組み、原因になる病気、治らなかった場合の対策について紹介します。

加齢などによる難聴の原因はこちらをご覧ください。

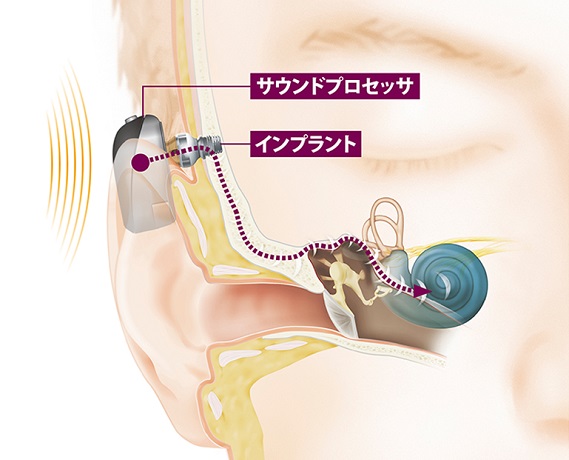

耳には音を効率よく伝える仕組みがある

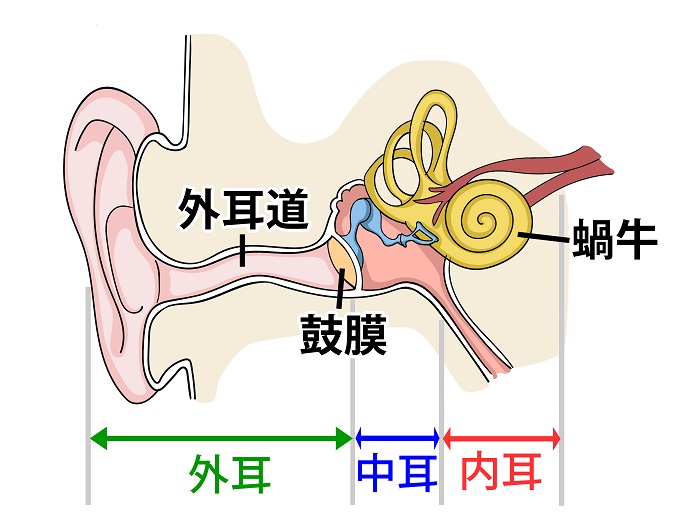

人間が音や言葉を最終的に感じ取るのは脳になります。耳には、脳へ音の刺激を効率よく伝える役割があります。

人間が音を聞く仕組みは、様々な器官の組み合わせで働いています。

①「外耳道(耳の穴)」から音が入ってくると、耳の穴の中で音は共鳴・増幅されます。トンネルやお風呂で音を出したときに近い現象が、耳の穴の中で起こります。

②「鼓膜」が音を受けて震え、振動を次の耳小骨に伝えます。太鼓などの楽器に触れると振動していることが分かりますが、これは同じ現象です。

③「耳小骨」は鼓膜の振動を蝸牛へ伝えます。

④「蝸牛」は、振動(音)を電気信号へ変換し、神経を通して脳に伝えます。

人間の耳は、大きく分けて「外耳道」「鼓膜」「耳小骨」「蝸牛」という4つの器官があります。

これらのうち「外耳道」「鼓膜」「耳小骨」のどこかが正常に働いていないと伝音性難聴になります。それ以外の「蝸牛」などが原因で起こる難聴は、伝音性難聴とは呼ばれません。

原因になる病気・ケガ・先天的なこと

病気、ケガ、耳垢が原因の伝音性難聴

○中耳炎

一般には中耳炎と一言でまとめられますが、実は様々な種類があります。

ここでは炎症によって発生する浸出液(いわゆる膿)によって生じる滲出性中耳炎についてご説明します。

滲出性中耳炎になると、過剰な浸出液が出てきます。

これが耳小骨に付着すると、耳小骨の動きが妨げられてしまい、振動(音)が蝸牛に届きにくくなります。また浸出液が鼓膜に付着した場合も、振動が妨げられるという意味では同じです。

中耳炎で発生する浸出液は、難聴の原因になりえます。

○耳垢栓塞

通常、耳垢は放っておいても外に排出されるので心配ないのですが、物を噛むあごの動きが弱った高齢者の場合、耳垢がたまってしまい、外耳道を完全に塞いでしまうことがあります。

聞こえ方としては、耳の穴を奥まで小指で力いっぱい塞いだのと同じ状態です。耳垢と思って軽くみてしまいがちですが、これも難聴の原因になります。

○鼓膜穿孔、鼓膜全欠損などの鼓膜の異常

鼓膜は「太鼓の膜」のようなもので、膜に穴がなく、膜は硬すぎず、適度な力で張られており緩んでいない状態で正常に動きます。

逆に鼓膜に穴が空いていたり大きく破れてしまったりすると、上手く振動しなくなります。鼓膜が、このような状態になると、やはり難聴になる可能性があります。

○耳管機能不全による鼓膜の動作不良

鼓膜は太鼓の膜のようなものなので、適度な力で引っ張られており、また緩んでいない状態で、正常に振動します。

そのため鼓膜の内側の空間は、ちょうどいい気圧であることが大切です。

この気圧を調節する管のことを耳管といいます。正常であれば、唾をのんだ時などに、開閉されて気圧が調整されます。

耳管機能不全は、耳管が動かず閉じっぱなし、または開きっぱなしになる病気です。

この病気になると、鼓膜の内側の気圧が調整できず、鼓膜が強く張りすぎたり緩んでしまいます。正常ではない張り具合の鼓膜は上手く振動できなくなり、難聴になる場合があります。1)

※なお耳管機能不全が原因の場合は、耳管が正常に動いた後は、一時的に聴力が良くなるなど、聴力が不安定になる傾向があります。

○耳硬化症

耳小骨は、鼓膜から蝸牛へ振動を伝える役割を持っています。そのため振動が適度に伝わるよう、耳小骨の周りには微かな隙間があります。

耳硬化症は、骨の異常な発達などにより、隙間が無くなったり、耳小骨と蝸牛の入り口がくっついてしまう病気です。振動するために必要な空間が無いため、音が蝸牛に伝わりにくくなり難聴につながります。

先天的な原因による伝音性難聴

○外耳道閉鎖症

誰でも生まれつき外耳道(耳の穴)が骨や軟骨でふさがった状態で生まれてくる可能性があります。耳の穴がふさがっていても、奥にある蝸牛が正常なら伝音性難聴になります。耳の形を整えたり、外耳道を形成するなどの手術で、正常に聞こえるようになる可能性があります。

○先天的な耳小骨の固着、離絶、形成不全

生まれつき、耳小骨および周辺に異常がある場合があります。これは誰にでも起こり得ることです。耳小骨に異常があっても、奥にある蝸牛が正常なら、やはり伝音性難聴です。耳小骨を人工のものに置き換えるなどの手術によって、聴力が回復する可能性があります。

- 伝音性難聴は治療によって聴力が改善する可能性が高い難聴です。ぜひ医療機関を受診して下さい。

伝音性難聴が完治しなかった場合の対策は補聴器

伝音性難聴は手術などで治る可能性がありますが、聞こえづらさが残ってしまった場合、補聴器で聞こえを補っていきます。

伝音性難聴は音を感じる蝸牛のダメージはないため、補聴器により音を大きくするだけで言葉の聞き取りは改善しやすいと一般的にいわれています。

どのような補聴器が使用できるのかご紹介いたします。

浸出液が続いている場合に使える補聴器、使えない補聴器

滲出性中耳炎が慢性化していると、浸出液が外まで出てきてしまう場合があります。耳だれなどと呼ばれます。補聴器には、金属の機械部品があるので、耳だれのような液体が触れれば錆びて故障します。

浸出液(耳だれ)が出ていても使える補聴器をご紹介します。

●RIC型の小さい補聴器は使えない

RICというデザインの小さい耳掛け型補聴器は、耳の穴の中にレシーバという機械部品が入るため、耳だれのある人が使うとすぐに故障します。

○BTE型の補聴器は使える

BTEと言われる耳掛け型補聴器は使用することができます。

BTE補聴器の場合、機械部品が耳の穴の中に入りません。耳の穴に入るのはアクリルなどの素材で作られている耳せんだけです。ただし汚れをそのままにすると、耳栓が詰まって音が出なくなりますし、衛生的とは言えません。頻繁にクリーニングする必要があります。

●通常の耳あな型補聴器は使えない

耳あな型補聴器は、耳の穴の中にすべての部品が入ります。耳だれの出る人が使うと、やはりレシーバという音を発生させる金属部品が痛むため使えません。

○特殊な加工をした耳あな型補聴器

耳だれが出る方、耳だれが一時的に出なくても中耳炎を繰り返す方が耳あな型補聴器を使う場合、耳だれの侵入を軽減させるため、特別な加工をほどこします。

耳だれの量によって、様々な加工方法があります。耳だれの侵入を完全に防げるわけではありませんが、故障のリスクを下げられます。

なお、ご本人やご家族によるクリーニングは必要です。

耳だれの量が中くらいの方用の特殊加工補聴器(延長チューブ)

耳だれの量が少量の方向けの特殊加工補聴器(ベル加工)

- 耳の手術を受けた方は、耳の穴の中が変形している可能性があり、補聴器を作るための耳型採型に危険をともなうケースがあります。耳型採取の際は、耳鼻科医に診てもらいましょう。

- 当店ではオトスキャンという耳の型を取るために、専用の3Dスキャナを全店に配備しています。耳の穴が変形していても、安全にオーダーメイドの補聴器や耳せんを作ることができます。

骨伝導補聴器という選択肢も

先に紹介した一般的な補聴器の他に、骨伝導という仕組みを活用した特殊な補聴器があります。骨伝導の補聴器は、耳だれの出ている方や、外耳道閉塞症の方でも使うことが出来ます。

○骨伝導補聴器(メガネ型、カチューシャ型)

スターキー社:メガネ型骨伝導補聴器F228-D、カチューシャ型骨伝導補聴器miniデジタル骨導

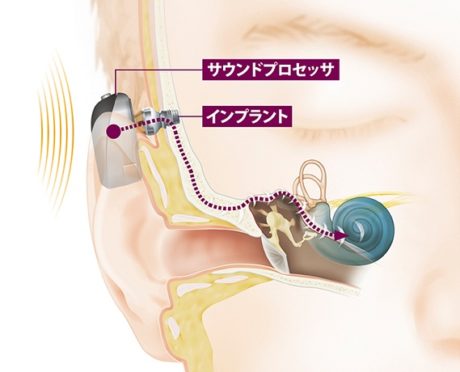

○BAHA(骨固定型補聴器)

引用:株式会社日本コクレア

手術によって頭の骨に補聴器を埋め込み固定するタイプです。

適応には様々な条件2)があります。詳しくは耳鼻科の先生にご相談ください。

○軟骨伝導補聴器

近年、開発された新しいタイプの補聴器です。外耳道閉鎖症などの方が、手術を受けずに使うことが出来ます。一部の医療機関のみの取り扱いになります。

骨伝導補聴器について、価格や合う人・合わない人については、詳しい記事があります。そちらをご覧ください。

骨伝導補聴器4種類、特徴やデザイン、価格について

補聴器が必要になったら試聴サービスを使いましょう

伝音性難聴は治る可能性のある難聴のため、まずは補聴器よりも医療機関での治療が優先されます。治療が完了しても難聴が残った場合には、補聴器で聞こえの改善を目指していくことになります。

その場合は、いきなり補聴器を購入するのではなく、十分に効果を確認できる試聴サービスを利用してから購入を検討しましょう。

引用

1)小林 俊光,専門医講習会テキストシリーズ耳管機能不全の診断と治療―耳管閉鎖障害の診断―,日本耳鼻咽喉科学会会報122 巻(2019年),10 号,p. 1361-1365,2019

2)日本耳科学会公式ホームページ,『骨固定型補聴器(Baha®システム)の適応基準(2019)』,https://www.otology.gr.jp/common/pdf/baha2019.pdf(最終閲覧日2020/9/14)

骨伝導補聴器4種類、特徴やデザイン、価格について

骨伝導補聴器とは?通常の補聴器と比べたメリット

骨伝導補聴器のメリットを理解するために、通常の補聴器と比べてみましょう。

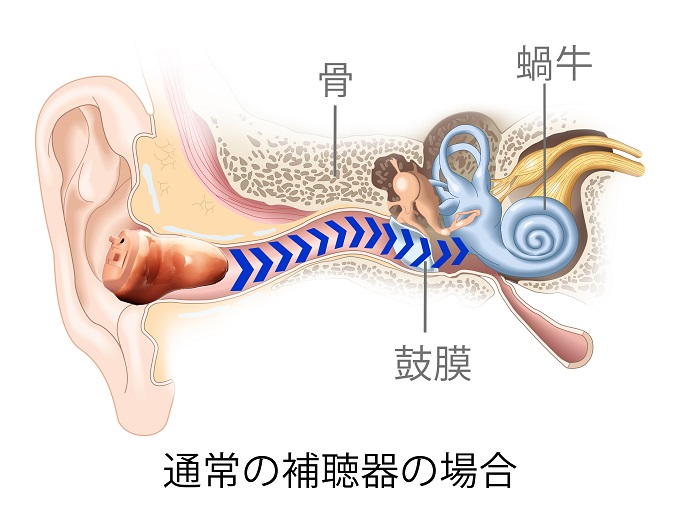

通常の補聴器は耳の穴に入れたり、耳の上に掛ける形になっています。どちらであっても耳せんを使い、耳の穴を塞ぎます。音は、一般的なイヤホンやヘッドホンと同じように空気の振動によって鼓膜に伝わります。

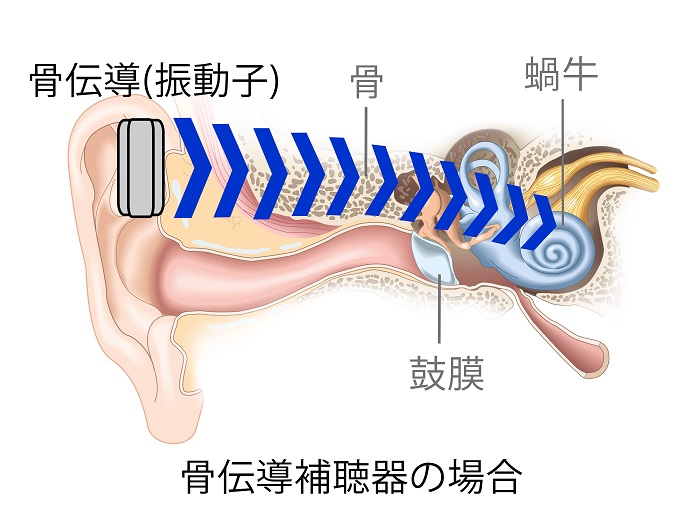

骨伝導補聴器は、通常の補聴器と異なり、耳の穴を塞ぎません。また鼓膜が無くても聞こえる仕組みになっており、鼓膜を振動させません。骨伝導補聴器は、頭蓋骨を直接振動させることによって音を聞くことができる「骨伝導」という仕組みを利用しています。

骨伝導補聴器は、耳の後ろの骨に密着した部品(振動子といいます)から頭蓋骨へと音を伝えます。

骨伝導補聴器も補聴器の一種ですから、内部には振動子の他にも、音を感じ取るマイク、音を増幅するアンプ、これらが動くための電池などが入っています。

メガネ型骨伝導補聴器

- 人の耳の奥にはカタツムリの形をした蝸牛(かぎゅう)という部分があります。この蝸牛が、音(振動)を脳に届ける役割を担っています。蝸牛に適切な振動が届けば、鼓膜が無くても音は聞こえるのです。

- 骨伝導の仕組みについて詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

- 骨伝導とは?その仕組みと音質、安全性について

骨伝導補聴器の形状によるメリット3つ

骨伝導補聴器のメリットは、主にその形状によるものが多いです。代表的な3つのメリットをご紹介します。

①耳の穴を塞ぐことによる不快感がない。

これは音楽用イヤホンなどでも同様ですが、一部の人は耳の穴を塞がれることに不快感を感じます。通常の補聴器では耳せんで耳を塞ぐ必要がありますが、骨伝導補聴器は耳の穴を塞がないため不快感がありません。

②日常的に耳だれが出る人でも故障の心配なく使用できる。

慢性の中耳炎などで、日常的に耳だれが出てしまう人が通常の補聴器を使うと、浸出液によって補聴器が壊れるおそれがあります。骨伝導補聴器であれば、浸出液による故障の心配はありません。

③耳の穴が特殊な形で耳せんが入らない人でも使える。

耳の穴が無くても関係ないため、耳の穴の手術を受けた経験のある方や、先天的に耳の形に奇形がある方など、耳が特殊な形になっていても使えます。通常の補聴器であれば耳の穴に耳せんを入れる必要がありますが、耳の穴が特殊な形に変形している人は耳せんが耳に合いにくくなる場合があるため、通常の補聴器が使えない場合があります。

骨伝導補聴器の音質が合う人・合わない人

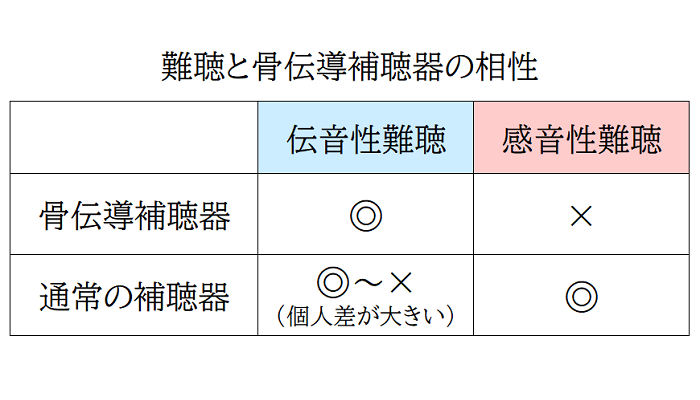

補聴器に種類があるように、難聴にも種類があり、相性があります。

中耳炎やその後遺症が原因の伝音性難聴の人は、骨伝導補聴器の音質がよく合うことがあります。この逆に加齢が原因になる感音性難聴の場合は、骨伝導補聴器の音質よりも、通常の補聴器の音質や機能がよく合います。

感音性難聴の方が骨伝導補聴器を使って、音質が合うことはほとんどありません。伝音性難聴の方が、通常の補聴器を使って音質が合うことは少なくありません。

人数としては骨伝導補聴器の音質のメリットが享受できる難聴者は、とても少ないのですが、まれにとても上手くいくことがあります。

骨伝導補聴器がよく合う伝音性難聴とは?

人間の耳の内部は大きく3つに分かれています。下図のとおり、外側から順に「外耳」「中耳」「内耳」の3つです。

この3つのうち、外耳や中耳における障害によって起こる難聴を「伝音性難聴」といいます。耳の奥に音が伝わりにくくなるため、このように呼ばれています。伝音性難聴の多くは、耳鼻咽喉科で治療が可能です(難聴が残ってしまう場合もあります)。

伝音性難聴かもしれないと思ったら、まずは耳鼻科で診察・治療してもらいましょう。それでも難聴が残った場合に、骨伝導補聴器を検討していただくのが良いでしょう。

難聴に種類ってあるの?難聴の基本 | 補聴器専門店プロショップ大塚(認定補聴器技能者運営)

骨伝導補聴器の種類と特徴(メガネ型、カチューシャ型など)

メガネ型

引用:スターキー社 メガネ型骨伝導補聴器F228-D

骨伝導補聴器の中で最も普及しているタイプです。内部部品はすべてメガネのツルに入っており、ツルの前方先端にマイクが付いています。振動を発生させる振動子はツルの後ろ側についており、耳の後ろの骨に振動を伝えます。

メガネ型の利点は、補聴器を着けていることに気づかれにくいこと、通常のメガネと同じようにレンズを入れることができることです。ただし補聴器の調整とは別にメガネ部分のかけ心地、レンズの見え方などを調整する必要があります。

カチューシャ型

引用:スターキー社 カチューシャ型骨伝導補聴器miniデジタル骨導

小児の伝音性難聴者が使うことが多いタイプです。たくさん動き回っても外れにくいという特徴があります。振動子をカチューシャで固定して使用します。カチューシャの部分はどうしても外から見えてしまうため、カバーを着けておしゃれなヘアバンドのように使用しているお子さんもいらっしゃいます。

埋め込み型骨伝導補聴器(手術が必要)

引用:株式会社日本コクレア骨固定型補聴器

インプラントタイプの骨伝導補聴器で、他の骨伝導補聴器とは違い埋め込みのための手術が必要になります。チタン製の部品を側頭骨に埋め込みます。骨伝導で音が伝わる仕組みは他の骨伝導補聴器と同様ですが、骨に振動子を埋め込むため、より効果的に音を伝えることができます。

メガネ型やカチューシャ型のような大きい本体を身に付ける必要はありませんが、周りの音を感じ取る小さいマイクを頭部に着ける必要があります。

軟骨伝導補聴器

引用:リオネット補聴器

骨伝導の一種である「軟骨伝導」という仕組みを利用する補聴器で、主に外耳道閉鎖症の方のために開発されました。前述の埋め込み型のように使用前の手術は必要なく、メガネ型・カチューシャ型のように補聴器を骨に圧迫する必要が無いことが利点です。

通常の補聴器のように本体部分を耳にかけ、耳たぶの軟骨部分に振動子を密着させて使用します。一部の医療機関のみの取り扱いで、補聴器販売店での直接購入はできません。

骨伝導補聴器、価格の例

メガネ型

・スターキー社 片耳220,000円(軽度難聴用)240,000円(高度難聴用)

・リオン社 片耳185,000円(軽度~中等度難聴用)

カチューシャ型

・スターキー社 片耳180,000円

軟骨伝導補聴器(取り扱いは一部医療機関のみ)

・リオン社 片耳300,000円

骨伝導補聴器を実際に使う人・使わない人

実際に骨伝導補聴器を使っている人は国内にどれくらいいるのでしょうか?日本補聴器工業会が発表した2019年の補聴器年間出荷台数によると、骨伝導補聴器で最も人気のメガネ型でも319台でした。これは国内の補聴器所有者全体の1%以下となります。

骨伝導補聴器を使う人が少ない理由は、多くの伝音性難聴が治療で回復するためです。また治療を受けて完治しなかった場合も、必ず骨伝導補聴器を使うわけではなく、普通の補聴器を使う方が多くいらっしゃいます。

治療を受けても完全には難聴が治らず伝音性難聴が残り、骨伝導補聴器がよく適応する病気やケガには下記の例があります。

骨伝導補聴器が特によく適応する病気やケガの例(治療完了後を含む)

・先天性の奇形で、耳の穴が塞がっている場合

・生まれつき耳が小さく、補聴器が耳の穴に入らない、または耳にかけられない場合

・慢性の中耳炎があり、普通の補聴器で耳の穴が塞がると症状が悪化する場合

骨伝導補聴器を買う前に気を付けたい事

骨伝導補聴器は伝音性難聴という種類の難聴に合う可能性が高い補聴器です。しかし伝音性難聴は耳鼻科での治療によって改善される可能性が高い難聴です。骨伝導補聴器を試聴したり、購入したりする前には、ぜひ耳鼻科を受診して下さい。

本記事では骨伝導補聴器のメリットを解説しましたが、ほとんどの難聴は骨伝導補聴器よりも通常の補聴器の方がよく合います。通常の補聴器の方が、様々な機能があり、種類も多く、価格も幅広くあります。

ほとんどの難聴の方にとって、骨伝導補聴器は3番目くらいの選択肢と考えていただくのが良いと思います。まずは通常の補聴器が自分に合うかどうか、実際の生活環境で試聴をしてみることをおすすめします。

実際の生活で補聴器を体験できる3か月無料貸出サービスについてはこちらをご覧ください。

あなたに合った「聞こえ方」を一緒に見つけませんか?

人の耳の形は個人差が大きいため耳せんの種類によって着け心地がまったく変わります。それだけでなく耳せんが合っていないと、聞こえ方まで大きく損なわれてしまいます。補聴器店を選ぶときには、耳せんについても相談してみて下さい。

人の耳の形は個人差が大きいため耳せんの種類によって着け心地がまったく変わります。それだけでなく耳せんが合っていないと、聞こえ方まで大きく損なわれてしまいます。補聴器店を選ぶときには、耳せんについても相談してみて下さい。