補聴器専門店だから言える話[補聴器]

補聴器技能者向けデジタルマガジン「イチからはじめる補聴器フィッティング」創刊!

このたび耳鼻咽喉科医師で聴覚評論家の中川雅文先生と、弊社代表の大塚祥仁による補聴器技能者向け共同マガジン「イチからはじめる補聴器フィッティング」がスタートいたしました。

中川雅文医師(国際医療福祉大学教授・同大学病院耳鼻咽喉科部長)は、世界中の補聴器技能者が最高の教科書としている「補聴器ハンドブック原著第2版」を監訳されています。

中川雅文先生のTwitterアカウント https://twitter.com/masafummi

補聴器ハンドブック 原著第2版 https://www.amazon.co.jp/dp/4263217489/

補聴器ハンドブックは、補聴器技能者の教科書としてハイレベルで最高の教材なのですが、人は理論やテキストだけで学ぶわけではありません。初学者向けには具体的な事例や、かみ砕いた情報が必要です。

こういった思いで、中川先生と大塚が意気投合し「イチからはじめる補聴器フィッティング」の創刊になりました。

「イチからはじめる補聴器フィッティング」は、補聴器の調整に関する技術情報ですが、新人・若手の方向けに分かりやすいことを目指しています。補聴器について深く詳しく知りたい補聴器ユーザーの方が読んでも面白い情報も掲載予定です。

本誌は情報発信プラットフォーム「note」を利用して刊行していきます。

「イチからはじめる補聴器フィッティング」

https://note.com/drnakagawa/m/me70bdcab72d8

毎月上旬・下旬の月2回更新、定期購読は月額660円です。

補聴器の調整やフィッティングにご興味ある方はぜひご覧ください。

補聴器メーカー「ワイデックス(WIDEX)」の特徴と合う人・合わない人

補聴器メーカー「ワイデックス(WIDEX)」の歴史と音質の特徴

ワイデックスは1956年にデンマークで創業した補聴器メーカーです。2019年に同じく補聴器メーカーであるシバントス(旧シーメンス)社と合併し、社名はWS Audiology(ダブリューエス・オーディオロジー)社となりました。WS Audiology社は、大きな会社で、その傘下に多くの補聴器ブランドを持っています。現在のワイデックスは、製品ブランド名の一つです。

ワイデックスの補聴器は「遠くの声を、耳が良い人と同じくらいはっきり聞き取りたい」という難聴者の声に耳を傾け、開発されてきました。

その自然な音質と感度の良さから、ワイデックスの補聴器は一部の補聴器ユーザーから根強い人気があります。その証拠に、一度ワイデックスの補聴器を使用した人が他のメーカーの補聴器に買い替えるのはごく稀です。

ワイデックスの補聴器が合いやすい人は、会議などで遠くの小さい声を聞き取りたい方、マスクをしている相手の声を聞き取りたい方です。

ワイデックス補聴器が合いやすい人、合いにくい人

①屋内の会議・会合で、離れた声や小さい声を聞き取りたい人に合う。

ワイデックスの補聴器は、小さい音や小さな声に対する感度が極めて高いことが特徴です。※1

落ち葉が布団の上に落ちた音さえ聞こえます。

もちろん、実際に落ち葉がひらひらと落ちた音なんて聞こえなくても良いのですが、この性能によって3メートル程度離れた相手の声が他のメーカーの補聴器より聞き取りやすくなります。

この特徴がもっとも有効に働くのは、5人以上の会議で少し遠くに離れた人の声を聞くときです。

近くにいる人ははっきり聞こえるけど、離れた人は聞こえにくいイメージ。

少し離れた人の声もはっきり聞き取れるイメージ。

その他には、下記の環境がどれか一つでも当てはまるなら、ワイデックス補聴器の音質が合う可能性があります。

・ご家族の話し方が、元々ボソボソとしていて、聞き取りづらい方。

・飲食店や小売店で働いており、小声で話すお客様の声を聞き取りたい方。

・法人営業などのお仕事で、1対1の会話で、聞き間違いが許されない方、聞き返すことが難しい方。

・足が不自由で、自分から相手の近くに移動することが難しい方。

・ご家族がキッチンにいて、ご本人は居間にいる状態で会話したい方。

※1 widex公式サイトより https://www.widex.biz/axapta/documents/9%20502%204376%20001%2001.pdf

②ワイデックス補聴器の経験者が、他社に買い替えて満足することはごく稀。ワイデックスのファンは、ずっとワイデックス。

ワイデックスの補聴器は、他のメーカーと比べて音質的に特徴があります。ワイデックスの音質がまったく合わない方も少なくありません。

しかしワイデックス補聴器を満足して使っている方は、他のメーカーの補聴器を試しても満足しないことが多いです。ワイデックスの補聴器に満足している方は、買い替えの際にも、そのほとんどのお客様が、またワイデックスの補聴器を選びます。当社に残っている過去20年ほどの記録を確認したところ、ワイデックス補聴器を使ったお客様が補聴器を買い替える時には、92%の方が再びワイデックスの補聴器を選んでいました。

すでにワイデックスの補聴器を使っており、聞こえ方に満足している方は、次の買い替えでもワイデックスの補聴器がおすすめです。

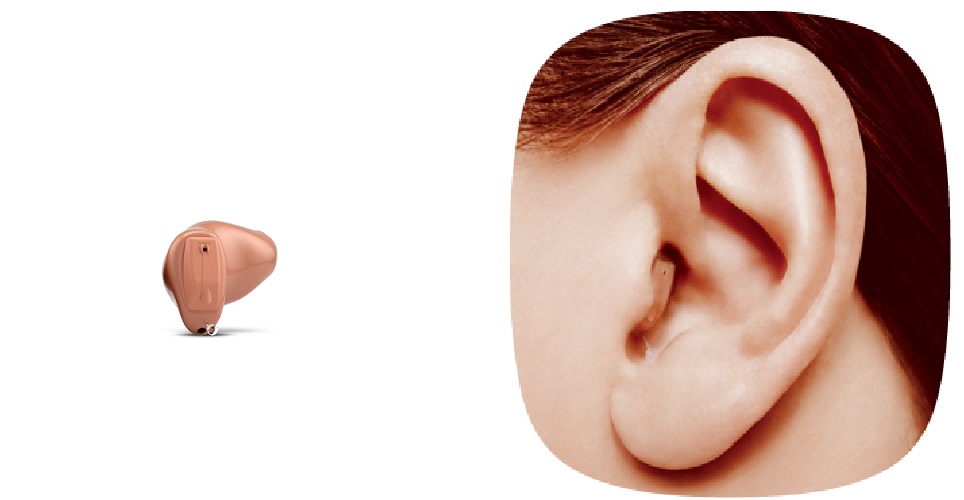

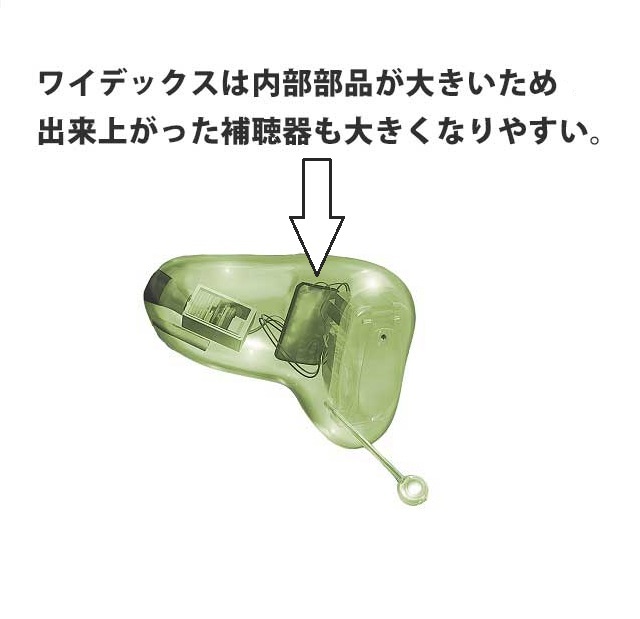

③目立たない耳あな型(耳穴型)補聴器を作りたい場合、他メーカーの方が小さく作れることが多い。

オーダーメイドの耳あな型補聴器は、メーカーによって出来上がりの形状に特徴があります。いくつかの補聴器メーカーを比較すると、近年のワイデックスは、耳あな型補聴器を小さく作ることが苦手です。

ワイデックスの一番小さい耳あな型補聴器(CICサイズ)と装用した様子

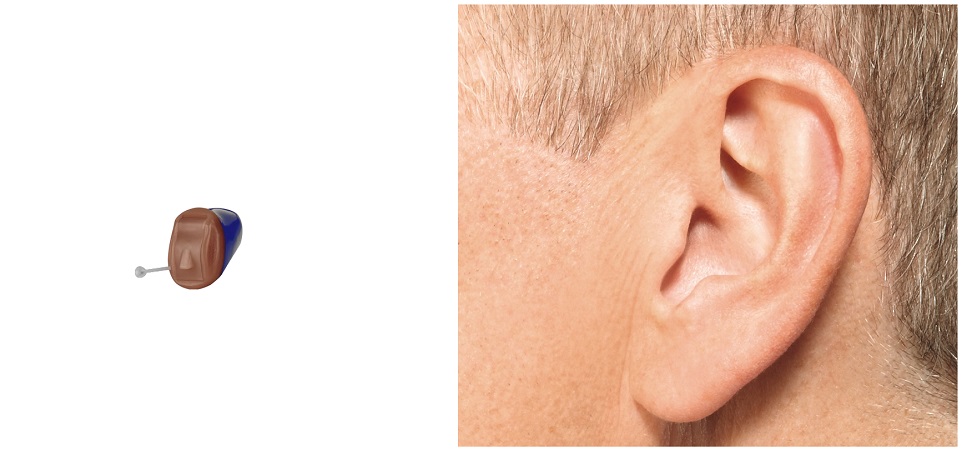

スターキーの一番小さい耳あな型補聴器(IICサイズ)と装用した様子

当社で、どのメーカーが一番目立たない耳あな型補聴器を作れるか?という調査を行ったところ、1位はスターキー、2位はフォナックという結果でした。

実際に作られる補聴器のサイズは耳の形によって変わるため、ワイデックスの補聴器でも小さく作れる場合はあります。補聴器メーカー各社の内部部品のサイズを比べると、どうしてもワイデックスの耳あな型補聴器は他のメーカーよりも大きく目立つサイズで出来上がってくることが多いです。

そのため、補聴器の音質よりも目立たない形を優先するお客様に対しては、他のメーカーをおすすめしています。

④重度難聴用の補聴器は(ほとんど)開発しない。

補聴器はお客様の聴力に合わせて、器種を選ぶ必要があります。ワイデックスは、重度難聴用の補聴器の開発に、あまり積極的ではないようです。

2020年6月現在、ワイデックスの重度難聴用の補聴器は、MENU SUPER POWER(メニュースーパーパワー)シリーズがあります。メニューシリーズが発売されたのは、2012年と、かなり古い補聴器になります。

ワイデックスから新製品が発売されるまでは、重度難聴の方は他メーカーの補聴器を選んだ方が良さそうです。

2024年現在、ワイデックスから重度難聴用の補聴器は販売されていません。重度難聴の方は、他メーカーの重度難聴用モデルをお選びください。

⑤他メーカーと比べたデメリットは雑音などのうるささ。

ワイデックス補聴器の音質には特徴があります。それがメリットになる場合も、デメリットになる場合もあります。デメリットは、雑音のうるささと、ピーピー音の多さの2つです。

※この2つのデメリットは、すべての難聴者に当てはまるわけではなく、販売店の調整ミスが原因になっているケースがあります。ワイデックス補聴器を試聴・購入する場合は、ワイデックス補聴器の調整に習熟している販売店をお選びください。

・雑音がうるさくなる場合がある。

上で述べたとおり、ワイデックスの補聴器には小さな音(つまり遠くの音)をよく拾う特徴があります。遠くの人の声が聞こえるということは、聞く必要がない遠くの雑音も聞こえることになります。

近年のワイデックス製品では、遠くの雑音と小さな声を分けて、雑音だけを狙って抑える機能が開発され、このデメリットは解消されつつあります。しかし他メーカーと比べると、まだ雑音は少し多めです。

・ハウリング(ピーピー音)が出やすい。

どこのメーカーの補聴器であっても、耳せんの選び方が間違っていれば、隙間が出来てしまい、音が外に漏れてハウリング(ピーピー音)が発生します。ハウリングは、補聴器のスピーカーから出た音が、耳せんの隙間から外に漏れて、再び補聴器のマイクに入って、その音が何度も繰り返し増幅されてしまう現象です。

このハウリング現象は、小さな音に対する感度が高いほど、起きやすくなります。最初にご紹介した通り、ワイデックスの補聴器は小さな音に対する感度が高いため、おのずとハウリングが起こりやすくなっています。

なお、あくまで他メーカーよりもピーピー音が発生しやすいだけであり、ワイデックスの補聴器であっても、正しく調整すればピーピー音は出ません。ピーピー音が出る場合は、調整か取り扱いのどちらかが適切ではない可能性があります。

おすすめのワイデックス補聴器

SmartRIC220 片耳313,000円、両耳セットは485,000円

2024年5月に発売したワイデックスの最新補聴器です。

軽度難聴の人でも違和感を感じづらい「ピュアサウンド(自然な音質)」機能を搭載しています。

指向性マイクが搭載されているため、雑音の中での聞き取りを助けてくれます。

M03-CIC 片耳98,000円、両耳セットは158,000円!

機能を最小限に抑えたお値打ち価格の耳あな型補聴器です。

世界一流の6大メーカーの全モデルの中で、オーダーメイドの耳あな型としてはおそらく最安値です。

雑音を抑える機能などは最小限のものしか搭載していませんが「自然な音質」と「小さい言葉の聞き取り」は、この補聴器でも体験できます。多少の雑音が聞こえても気にならず、できるだけ価格を抑えて補聴器を買いたい人には、おすすめの補聴器です。

まとめ

補聴器メーカー「ワイデックス(WIDEX)」の歴史から、最新器種までご紹介してきました。ここまで書いたことは、すべて私たちが確認した事実ですが、聞こえは一人ひとりの聴力や好みの影響が大きいものです。ワイデックスの補聴器をご検討の方はご購入の前に、ぜひ私たちのお店で無料試聴サービスをご利用下さい。

補聴器専門店プロショップ大塚では、補聴器をご自分で試して、体験して、効果を確かめてからのご購入をおすすめしています。補聴器に興味のある方は、プロショップ大塚まで、お気軽にご来店下さい。

難聴かも?テレワークでテレビ会議の聞き取りを助ける方法

テレビ会議には最新補聴器と音声認識アプリの組み合わせが最適!

「テレワークになってから、テレビ会議が聞こえない!」

コロナウイルス感染拡大防止のため、テレワークが始まり、多くのお客様から「テレビ会議で議論ができない、対面なら聞こえていたけどテレビ会議だと分からない。何とかなりませんか?」という要望をいただいています。

難聴の方は、日頃から相手の口の動きを見ながら聞こえを補っているので、テレビ会議で映像と音声が少しズレるだけで聞きにくくなってしまいます。

難聴の方が、テレビ会議に参加していただくためには、補聴器からテレビ会議の音声を聞き、同時にスマホの音声認識アプリを使うことが有効です。この記事で紹介する方法を使えば、補聴器からは周りのノイズなく、テレビ会議の音声だけが両耳で聞こえ、しかも高音質なので明瞭になります。もし発言を聞きとれなくても音声認識アプリが会話の理解を補ってくれます。

この方法は簡単で、古いスマホがあればコストもかかりません。

テレビ会議に参加する補聴器ユーザーは、ぜひ一度試してみて下さい。

本記事で使用する音声認識アプリとは「文字表示機能をONにしている間、スマホのマイクが拾った言葉を全て文字にする」タイプのものを指します。「Amazon Alexa」や「Siri」のような「音声を認識するとAIが即座に反応する」タイプのアプリは使用できません。

必要なもの

・補聴器 1セット

Starkey 「LivioAI」充電式

iPhoneとの音声ストリーミング機能が搭載されている器種。音声ストリーミングとは、スマホの音声を直接補聴器から聞くことができる機能です。

この機能が使用できる補聴器は限られていますので、自分の補聴器が対応しているかどうか、事前に補聴器販売店にご確認ください。

・iPhone(音声用スマホ)1台

iPhone6s以降の器種。OSは最新版をインストールしておいてください。

※音声用スマホには原則Androidスマホは使用できません。

※古いiPhone(iPhone6s,iPhoneSE以前の器種)は、使えないことがあります。

・スマホまたはタブレット(文字用スマホ)1台

Android、iPhoneどちらのスマホも利用可能です。「文字用スマホ」は、パソコンのスピーカーから出てくるテレビ会議の音声を認識し、文字表示するために使用します。

・テレビ会議用のパソコン 1台

通常の仕事で使っているパソコンで結構です。

・好みの音声認識アプリ

多くの音声認識アプリが無料で公開されています。すでに利用しているアプリがあれば、そちらを使用します。あまり音声認識アプリを使用した経験がない方は、下記をご覧ください。

- 数ある音声認識アプリの中から、特に難聴の方に人気のある2つを紹介します。

- ・「UDトーク」(iPhone,Androidに対応)

- 「UDトーク」は、難聴の方のコミュニケーションを支援するためのアプリです。スマホのマイクから音声を認識し、音声を文字に変換することができます。外部機器を接続すれば、オンライン授業や多人数の会議など、様々な用途に使うことができます。全てのスマホ、タブレットで使用可能です。

- ・Google「音声文字変換」(Androidのみ)

- 難聴の方向けにデザインされた、Googleが提供する文字変換アプリです。スマホのマイクから取り込んだ音声を文字表示する機能は、「UDトーク」と同様です。Google独自の人工知能エンジンにより、高精度の音声認識が可能となっています。iPhone、iPadでは使用できません。

【難聴者向け】テレワーク環境を作る5ステップ

①補聴器とiPhoneを接続する。

1. iPhoneの「設定」で「Bluetooth」がONになっていることを確認してください。

2. 補聴器の電源をOFFにします。

3. iPhoneの「設定」>「アクセシビリティ」>「聴覚サポート」>「ヒアリングデバイス」を選択します。

4. 補聴器の電源を再びONにします。iPhoneで補聴器が検索されます。

補聴器の名前が表示されます。

5.「MFIヒアリングデバイス」に表示された補聴器の名前をタップします。

6. 画面にペアリングの要求メッセージが表示されたら、「ペアリング」をタップします。両耳の補聴器をペアリングする場合は、この動作を2回行います。

「MFIヒアリングデバイス」の下の補聴器名にチェックマークが表示されたら、補聴器を使い始めることができます。

これでテレビ会議の音声が補聴器にストリーミングされ、良く聞こえるようになります。

参照:iPhoneでヒアリングデバイスを使用する – Apple サポート

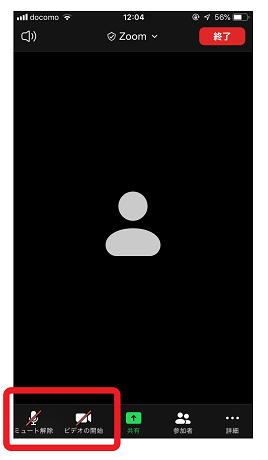

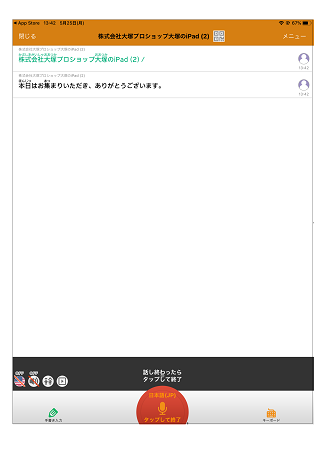

②iPhone(音声用スマホ)で、テレビ会議に参加する。

「Zoom」アプリ使用時の画面。

すでに①で補聴器と接続済みのiPhoneを使って、テレビ会議に参加します。

このとき、テレビ会議アプリの設定でiPhoneのマイクとカメラはOFFにします。

また補聴器のマイクもOFFにします。

補聴器のマイクをOFFにするには、まず「MFIヒアリングデバイス」の画面をクリックします。

画像引用:Apple サポート

下のような画面が出たら、「マイク入力レベル」のゲージを左端までフリックし、マイク入力レベルを0にします。

こうすることにより補聴器から聞こえる音は、iPhoneから届くテレビ会議の音声だけになります。自宅の他の音は聞こえなくなり、会議に集中できます。

ほとんどのテレビ会議サービスは、iPhone用アプリを無料で公開しています。一つの会議に、あるユーザーはパソコンから参加し、別のユーザーはiPhoneから参加するなど、ユーザーによって好みの参加方法が使えるようになっています。

- 現在の補聴器には特殊なBluetooth機能が搭載されています。一般の音響機器とは異なり、パソコンと接続することができません。補聴器と安定して接続できるデバイスはiPhoneのみです。そのため本記事のような接続方法になります。

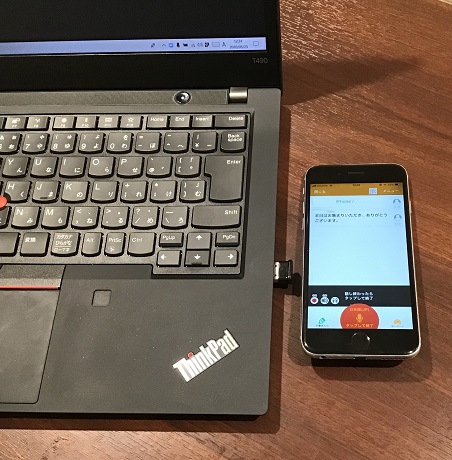

③パソコンで、同じテレビ会議に参加する。

すでにiPhoneで参加しているテレビ会議に、パソコンを使って参加します。

パソコンでは、カメラ、マイク、スピーカーを全てONにします。

このパソコンは、健聴者がテレビ会議に参加するときと同じように使ってください。画面の共有などの使い方は健聴者と同じです。

④音声認識アプリを準備(文字用スマホ)

補聴器と接続したiPhone(音声用スマホ)とは別に、スマホまたはタブレットを用意します。これはAndroidスマホでも、iPhoneでも、どちらでも構いません。

このスマホに、好みの音声認識アプリをインストールします。

●iPhone、iPadの場合、おすすめ音声認識アプリ

UDトーク:UDトーク | コミュニケーション支援・会話の見える化アプリ

●Androidスマホの場合、おすすめ音声認識アプリ

Google音声認識:音声文字変換 | 文字起こしアプリ

⑤音声認識アプリを使って、テレビ会議の音声を文字で表示させる。

アプリを起動した文字用スマホをパソコンのスピーカーに近づけます。

テレビ会議の音声をスマホが音声認識して、文字として表示してくれます。

これで、難聴の方にとって使いやすいテレワーク環境の完成です。

この記事で紹介した方法は、どのテレビ会議サービスでも使えます。

ここまで、簡単でコストがかからない難聴者向けのテレビ会議の方法を紹介しました。この記事で紹介した方法は、どのテレビ会議サービスでも利用可能です。補聴器ユーザーの皆さんのテレワークが充実したものになれば、大変嬉しく思います。

補聴器とスマホがアプリで連携する便利機能5つ

補聴器とスマホを連携する場合、スマホの器種によって制限があります。

iPhoneの場合「iPhone6S」以降なら、大丈夫。

iPhoneを補聴器と連携させる場合には「iPhone 6S」または「iPhoneSE(第1世代)」より新しい器種であれば大丈夫です。補聴器側にスマホと接続する機能があれば、アプリの機能がすべて使えます。ただし、スマホのOS(オペレーティング・システム)のバージョンは、必ず最新の状態を保つようにしていただくのが良いでしょう。

Androidスマホの場合、一部をのぞいて補聴器と接続する機能に制限があります

iPhone以外のすべてのスマホは、Androidスマホと呼ばれています。Androidスマホの場合、ごく一部をのぞいて、アプリの機能に制限があります。制限がかかるスマホであっても、後ほどご紹介する「リモコン機能」「電池残量チェック」は使えることが多いです。

その他の機能をAndroidスマホで使うためには、特殊な補聴器や別売りの機器が必要になります。

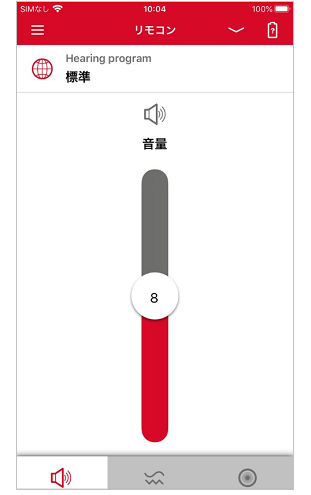

①補聴器の音量・音質をスマホで調整できる「リモコン機能」(一部のandroidスマホでも可)

通常、補聴器の音質は、補聴器を購入した販売店にご本人が出向かないと変更できません。しかしスマホアプリが、補聴器と通信することによって、補聴器の音量を上げ下げしたり、補聴器の音質をご本人の好みに変更する微調整が、いつでもどこでも出来るようになりました。

以前からも補聴器の音量を自分で変えたい時には、補聴器本体のボタンを押したり、別売りのリモコンを使うなどの方法があったのですが、スマホアプリを使えば、無料でより細かい調整が自分で行えます。

シグニア補聴器の音量調整画面

なお基準となる音量は補聴器店で調整した音量になります。ご本人がリモコンで操作できるのは、基準の音量から耳に悪影響のある大音量にはならない範囲です。

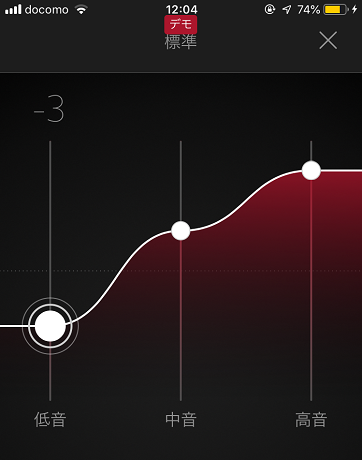

アプリを使ってもっと自分好みの音質に近づけることも。

補聴器の音質を自分で調整できる「リサウンド・スマート3Dアプリ」

通常、補聴器の音質は補聴器販売店でないと調整できないものですが、このアプリを使えば、いつでも自分好みの音質に変えることができます。

「リサウンド・スマート3Dアプリ」のイコライザ画面

このアプリの音質調整は、低・中・高音の3つの音域を別々に音量変更できる「イコライザ方式」となっています。

このアプリが有効な場面は、対面で話している相手の声が聞こえづらいときです。相手の声や、周りのうるささ、そしてご自分の音の好みに合わせて自由にお使いいただけます。

特に音響機器が好きな方・こだわっている方は、アプリの音質調整機能を使って楽しんでいるようです。

対応器種はこちらからご確認ください。Resound|スマート補聴器とワイヤレスアクセサリー

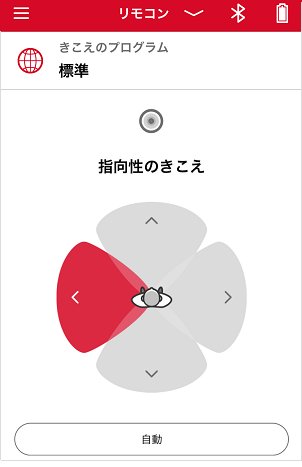

うるさい場所で特定方向の聞こえを聞きやすくできる「Signiaアプリ」

「うるさい場所でも、言葉をはっきり聞き取りたい!」というご希望がある方には、Signiaアプリがおすすめです。

アプリに搭載されている「マニュアル指向性」機能を使えば、前後左右4方向の中から、特定方向の音だけを聞きやすくすることができます。

「Signiaアプリ」4方向の指向性画面

赤いエリアの音(話声)を拾い、グレーのエリアの音はカットします。電車や自動車などで友達が左右に座り、横から話しかけられる時などに有効です。

「Signiaアプリ」ビーム指向性画面

喫茶店やレストラン、パーティー会場など、たくさんの人が集まり、周りが騒がしい場面で人と会話する時には、左右と後方の音をカットし真正面にいる人の声だけを拾うことも可能です。

ビーム指向性については、こちらの記事をご覧ください。

シーメンス・シグニア補聴器の機能と、補聴器専門家の間での評判

上記機能の対応器種はこちらからご確認ください。

Signia App(シグニア アプリ) – シグニア補聴器

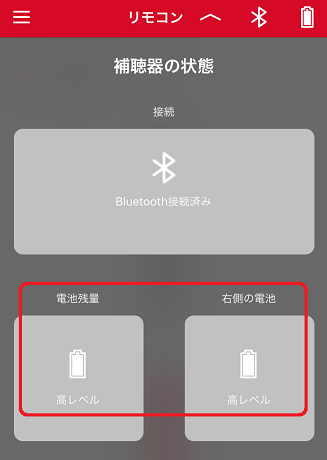

②スマホアプリの画面で、補聴器の電池残量を確認できる。(一部のandroidスマホでも可)

「一日中補聴器を着けていると、いつ電池がなくなるか心配」という声があります。とくに心配な補聴器ユーザーは外出の際、電池がなくなるタイミングが分からず、頻繁に電池を交換したり、常に電池の減り具合を気にすることがあります。

「Signiaアプリ」の電池残量確認画面

このスマホアプリでは電池の残量が分かるので、大事なお話や会議の前など、どれくらい電池が残っているのかが分かり安心です。

③スマホで電話するとき、相手の声をハッキリさせ、周りのうるささをカットして聞き取る「電話補助機能」

「補聴器を着けると人と会っているときの会話は聞こえるけど、電話だと聞きづらい」という場合があります。通常、補聴器の音量・音質などは、人と会って会話するときに合わせて調整されています。補聴器のマイクの近くに、音源が来ることは想定されていません。

もしスマホが補聴器のマイクにぶつかれば、ガサガサとうるさい音が入ってしまいますし、補聴器マイクからスマホを離しすぎれば聞こえなくなります。そうでなくても補聴器のマイクには、周りの音が入り、この音は電話の邪魔になります。そして当たり前のことですが、電話の声は、片耳にしか聞こえません。

これらのすべての問題を解決するのがスマホと補聴器を接続した電話補助機能です。

補聴器とスマホが接続されると、スマホに着信した電話を補聴器で聞くことができるようになります。

スマホと補聴器を接続して電話した際のメリット

・スマホを補聴器のマイクに近づける必要がないため、スマホが補聴器から離れていてもしっかり聞こえる。またスマホが補聴器マイクにぶつかってもガサガサ音がしない。

・電話の最中に周囲の雑音が混じらないため、相手の声だけに集中できる。

・相手の声を両耳で聞くことができる。

スマホから両耳の補聴器に直接音が届く

スマホと補聴器を接続して電話をする時の使い方

どこに向かって話すのか?

スマホと補聴器を接続して電話するときには、自分はスマホのマイクに向かって話すことになります。このとき、スマホの持ち方は下の写真のどちらかになると思います。

スマホを顔の前で持つ

耳元にスマホをあてて普通に電話する

どちらの持ち方で電話してもらっても、自分の声はスマホのマイクに入ります。補聴器とスマホを連携して使っている方は、このどちらかの持ち方で使うことが多いです。

着信音はどうなるの?

電話補助機能について、1つ気を付けることがあります。補聴器とスマホをBluetooth接続をONにしたままにしていると、電話の着信音が、補聴器だけから再生して、スマホのスピーカーからは音が出ない場合があります。このとき補聴器を外していると、電話の着信に気づけません。スマホのバイブレーション機能などの設定を忘れないようにしましょう。

④スマホの音(音楽、Youtube、テレワークのビデオ会議の音声など)を、ハイレゾ音質で補聴器から聞ける!

スマホと補聴器の連携によって音質が向上するのは、電話だけではありません。音楽、Youtube、ビデオ会議の音声も、良い音質で楽しむことができます。一般的なスマホやノートパソコン、液晶テレビなどと比べ、補聴器は高額な音響機器ですから音楽を楽しむことにも適しています。

YoutubeやNetflixなど動画の音楽を楽しむのに、スマホと連携した補聴器は有効です。

- 一般的なスピーカーなどでも、音響機器の音質が良い装置のことをハイレゾ音質などと呼びます。一部の補聴器は、このハイレゾ音質に対応しています。音楽を楽しむことを大切にする方には、ハイレゾ音質対応の補聴器がおすすめです。

- ハイレゾ音質に対応している補聴器は、下記のとおりです。

- ・Signiaの「ハイレゾ音楽」機能対応補聴器

- 対応器種:Nxシリーズ(7Nx,5Nx,3Nx)およびPxシリーズ(7Px,5Px,3Px)

- ・スターキー社の「ストリームブースト」機能対応補聴器

- 対応器種:Livioシリーズ全器種、Halo2シリーズ全器種

- 実際に筆者が聴いてみても、この数年で補聴器の音質は大きく進歩しているように感じます。補聴器ユーザーの中には、音楽が大好きで、言葉の聞こえよりも音楽の音質を重視して補聴器を選ぶ方もいらっしゃいます。

⑤会議でちょっと便利な、スマホを遠隔マイクにして、離れた人の声が聞こえる機能。

会議や商談の席などで相手が2m以上離れた距離で話していると、補聴器だけでは聞き取りづらくなることがあります。

そんな時に役立つのが、iPhoneに搭載されている「ライブリスニング」機能です。この機能ではiPhoneを遠隔マイクとして使えます。

使い方は、まず発言者の近く(1メートル以内)に自分のiPhoneを置き、iPhoneのマイクで発言者の話声を拾い、その声を電波で補聴器に飛ばすことで、離れた人の声が距離1メートルで話しているように聞きやすくなります。

以前には、このような機能を使う場合別売の機器を買わなければいけませんでしたが、iPhoneと対応の補聴器をお持ちの場合、無料でこの機能を使うことができるようになりました。

スマホを買い替える時も、補聴器専門店で相談して下さい。(今のところiPhoneがおすすめ)

ここまで補聴器とスマホを連携させた新しい機能をご紹介させていただきました。実際には、補聴器メーカーの器種によって、さらに高度な機能が搭載されていたり、もしくはここに書いた機能が使えなかったりします。またこれらの機能が動くかどうかはスマホの器種によって変わってきます。

補聴器専門店は、スマホと関係ないと思われるかも知れませんが、スマホを買い替える際には、ぜひ補聴器専門店にもお声掛け下さい。

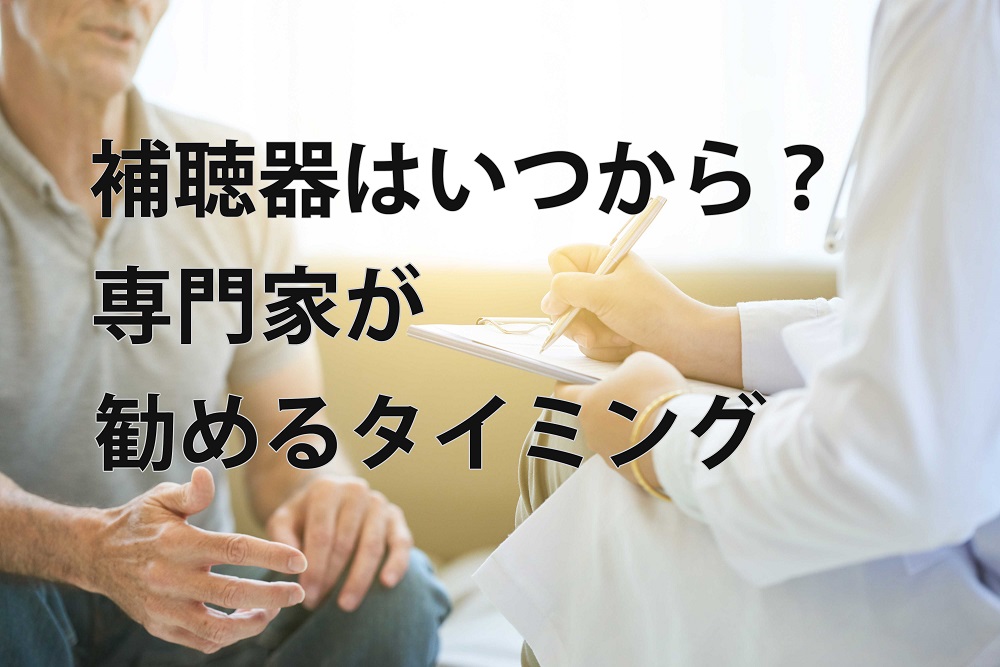

初めて補聴器を使うのは、いつから?専門家が勧めるタイミング

必要なのは聴力検査より専門家への相談。自分の状況をしっかり伝える。

難聴や聞こえの困りごとを感じた方の多くは、初めて補聴器を使うまでに平均4~6年ほど迷う期間があります。補聴器を始めるまでの間、インターネットで情報収集したり、耳鼻咽喉科などの医療機関に相談しています。

耳鼻咽喉科に相談すると、通常は聴力検査を受けます。ここで”聴覚が専門の耳鼻咽喉科”の場合、聴力検査の結果だけを見て「補聴器を使うべき」とか「まだ早い」という意見は言いません。

聴力検査の結果だけでなく、カウンセリングを重視します。そしてご本人が会話への困りごとを感じている場合、補聴器の体験を勧めます。これは相談者の70%ほどです。

難聴の原因が病気やケガなど治療可能だった場合には、補聴器を勧めません。先に治療することを勧めます。

専門家はカウンセリングで、始めるタイミングを考えている。

専門家によってカウンセリングで質問することは多岐にわたります。世界的に最も普及しているカウンセリング内容はAPHAB(Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit、補聴器の有効性簡略プロフィール)というもので、補聴器の有効性を予想するための質問集です。全部で24問あります。質問の一部をご紹介します。

初めての補聴器を考えている人へのカウンセリング質問「APHAB」

三人以上で食事中、その中の一人と会話するのが難しいですか?

混んでいるスーパー・デパートなどで、店員との会話についていくことができますか?

講演会などで会話の内容についていけますか?

映画の中の会話が聞こえないことがありますか?

誰かにものを教わっているとき、何を言っているのか理解するのが難しいですか?

家族と一対一で話しているとき、会話が聞きづらいことはありますか?

引用:APHAB(質問内容の翻訳は筆者)

これらの質問を読んでみて、ご自身の評価はいかがでしょうか?

実際のAPHABでは、これらの質問に1~7点で回答していただき、合計の得点を出します。その点数から、補聴器を使った場合の効果を予想したり、さらに詳しいカウンセリングを行ったりします。

カウンセリング全体を通して、補聴器の専門家は「このお客様はどれくらい聞こえに困っているのか?聞こえづらさの自覚があるのか?」を確認して補聴器を始めるタイミングを考えます。

ご本人が一定程度以上の聞こえづらさを自覚していた場合、専門家は聴力測定の結果が良い状態であっても「補聴器を買わなくても良いが、体験しておくタイミングですよ」と補聴器の試聴を勧めることがあります。

初めて使う補聴器は、買わなくていい。試聴するだけ。

専門家が「補聴器を勧める」というのは、購入を推奨することとは限りません。「補聴器を体験して、知識を持っておくこと」を勧めることがあります。

先に紹介したカウンセリングを適切に行えば、補聴器の効果を予測することは出来ます。ご本人が感じている「聞こえに関する困難さ」が大きければ大きいほど、補聴器の効果は大きくなる傾向があります。

しかし補聴器の効果が、補聴器の価格に見合うと思えるかどうかは一人一人異なります。手先が上手く動かせず、補聴器の取り扱いに対する負担感を重く感じる方もいます。補聴器に対する満足度は、これらの負担感と、ご本人が実感する効果のバランスで決まります。

補聴器の効果と、補聴器の負担へのバランスについては下記の記事をご覧下さい。

難聴の高齢者が補聴器をいやがる/つけない理由は負担感!

これらの事情があるため補聴器の専門家は「初めての補聴器は買わなくても良いが、早めに体験しておくこと」を勧めます。親切な医療機関では「補聴器を慌てて買うのではなく、十分に試聴しましょう」などのアドバイスもしてくれるのは、こういった事情をよく理解しているためです。

聴力検査で補聴器を使うタイミングを判断してはいけない理由

欧米の研究者を中心に「補聴器の効果を(購入以外の方法で)予測する研究」は古くから行われてきました。そして「聴力検査の結果だけでは、補聴器を使うタイミングが分からない理由」として2つの点が、それぞれ異なる論文の中で示されました

①1988年、補聴器を使用する前に、使用後の効果を予測する研究が行われました。聴力等の事前に計測可能なさまざまな要因によって、補聴器を使った後の効果を予測して当てられるかを調べたのです。22名の軽度~中等度の難聴者を調べた結果、事前に立てた予測の正確性は証明されませんでした。聴力などの要因によって、補聴器を使用したときの効果を正確に予測することは出来ないという結果が出ました。※1

②2001年、補聴器を購入してからの満足度(役に立つかどうか)を282人にアンケート調査しました。アンケートは、補聴器を購入してから1年後に行われました。購入前の聴力検査の結果と、補聴器購入者の満足度には何も関係がありませんでした。つまり難聴の程度が軽い人でも、中等度難聴の人と同等に、補聴器の効果を実感できていたということです。※2

このように、「補聴器を使った時の効果の程度は聴力検査によって予測できる」という考えは、現実に即していないことが調査によって明らかになりました。もっと言えば「聴力検査で補聴器を使うタイミングを判断してはいけない」ということです。

近年の研究では、聴力検査よりも先に紹介したアンケートの結果やご本人のモチベーションの方が、補聴器の効果を予測するためには重要なことが分かっています。

引用元論文

※1:Chermak GD,Miller MC.(1988) Shortcomings of a revised feasibility scale for predicting hearing aid use with older adults.Br J Audiol,1988 Aug;22(3):187-94

※2:Hosford-Dunn H, Halpern J.(2001) Clinical application of the SADL scale in private practice Ⅱ:predictive validity of fitting variables. Satisfaction with Amplification in Daily life.J Am Acad Audiol,12(1):15-36

いつから補聴器を使うか?一人で考えていると迷って一歩も進めないことも。

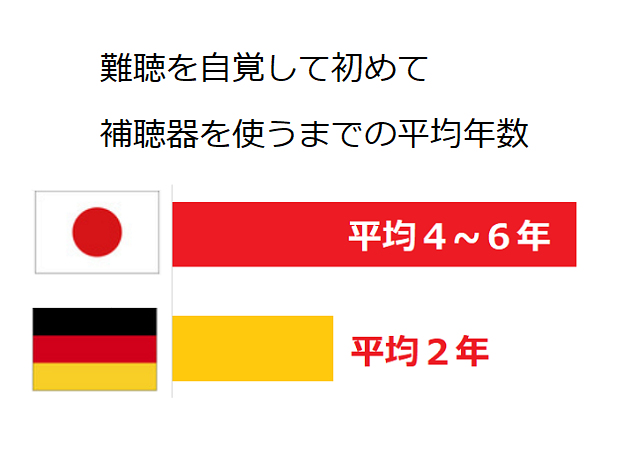

難聴を自覚してから、初めて補聴器を使うまで平均4~6年。

実際に補聴器を購入した人は、どのタイミングで初めての補聴器を購入したのでしょうか。

日本では、日本補聴器工業会が作成した「Japantrak2018」という統計データがあります。この調査では、難聴を自覚してから補聴器を使うまで、平均4~6年という結果でした。

欧州だと補聴器を使うまで平均2年。

4~6年も迷っていることは普通のことでしょうか。欧州のデータ(Eurotrak Germany 2018)によると、たとえばドイツでは難聴を自覚してから平均2年ほどで、補聴器を使い始めています。

これには、欧州の場合補聴器の専門家の数が日本よりも多く、質も高いため、医師が安心して補聴器を勧めることができる、という背景があると思われます。

日本の場合、後述するように医師からの補聴器の推薦が少なかったり、そもそも補聴器について医師に相談する人が少ないために、難聴を自覚してから補聴器購入までの期間が長くなっているようです。

参考:Japantrak2018、Eurotrak Germany2018

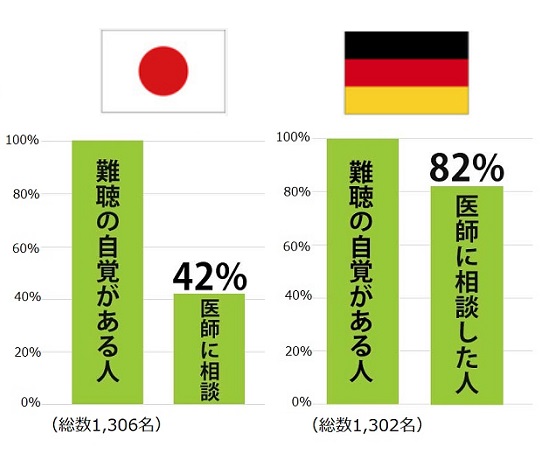

日本においては難聴を自覚した人の中で医師に相談した人の割合が、ドイツと比べ半数程度になっており、医師に相談する人が少ないことがわかります。

日本でも、補聴器を使っている人で「もっと早く試せばよかった」という人が多い。

実際に補聴器を購入した人たちは、相談せず補聴器を使わなかった過去の時間を振り返って、どのように考えているのでしょうか。

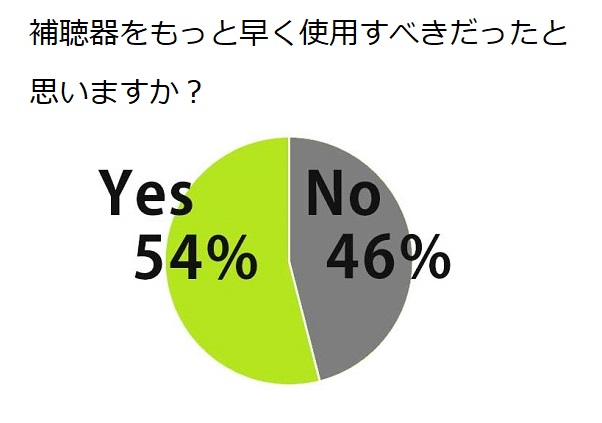

やはりJapantrak2018のアンケートの中で、54%の人が「補聴器をもっと早く使用すべきだったと思う」と答えています。なお回答者の41%の人はそもそも難聴を自覚してから2年以内という短い期間で初めての補聴器を購入しています。

これだけ多くの方が、初めての補聴器を難聴の自覚から2年以内に使い始め、さらに「もっと早く使用すべきだった」と回答していることから、補聴器を始めるタイミングについて、早めに検討しても良さそうです。

参考:Japantrak2018

聴覚が専門でない医師に相談すると、タイミングを逃すことがあります。

「補聴器をいつから使うべきですか?」と、難聴が専門ではない医師に相談すると「まだ必要ないと思います」という説明が行われる場合があります。こういう回答をする医師の場合、先に紹介したようなカウンセリングが行われておらず、良いアドバイスを受けられないことがあるようです。

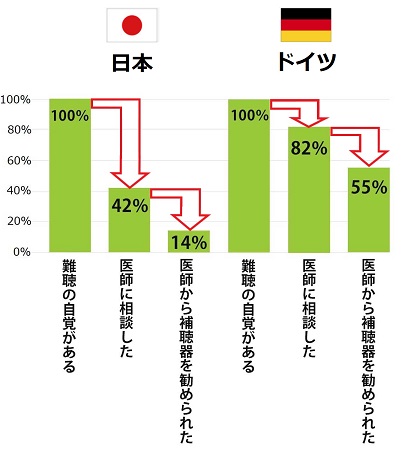

たとえば、ドイツでは医師に補聴器を使うタイミングについて相談すると、適切なカウンセリングの上で補聴器の専門店を紹介されます。その結果、難聴を自覚した人のうち55%の人が補聴器を試聴しています。

一方、日本ではそもそも補聴器の相談をする人がドイツに比べて少ないです。さらに、本人に困りごとがあるにも関わらず、医師から補聴器の試聴を提案されないことがあります。その結果、難聴を自覚した人のうち、補聴器を試聴した人は14%という大変低い数字となっています。

参考:Japantrak2018、Eurotrak Germany2018

日本はドイツに比べ、難聴を医師に相談する人も、医師から補聴器を勧められる人も少ないことがわかります。

上のデータは2018年時点の調査結果ですが、近年では日本の難聴者向けサポートも変わりつつあります。最新の医師向けの補聴器専門書「ゼロから始める補聴器診療」には、次のような記述があります。

「当科では補聴器の適応は、以下の3つを満たした場合と考えています。

①純音聴力検査にて、片耳or両耳に軽度以上の難聴があること。

②難聴により生活に不自由があること。

③その不自由を改善したい意思があること。

(中略)聴力レベルだけでは適応を決めることはできません。

(中略)不自由があり、改善の意思があるなら試す機会を!」p11-p12

引用:ゼロから始める補聴器診療 | 新田 清一, 鈴木 大介, 小川 郁 |本 | 通販 | Amazon

このように日本においても「聞こえに不自由を感じたら、補聴器を試してみる」ことが、補聴器診療のスタンダードになりつつあります。

日本の医師だけが、補聴器を勧めないのはなぜ?

日本における難聴支援には歴史があるのですが、残念なことに日本には聴覚と補聴器の専門家がほとんどいません。国家資格では「言語聴覚士」という資格制度が存在しますが、この資格は聴覚や補聴器だけではなく、失語症など脳卒中の後遺症のリハビリや、飲み込みのリハビリ、お子さんの療育など様々な領域を担当しています。

言語聴覚士という資格制度が生まれたのは1997年なのですが、補聴器に関連する業務に力を入れる医療機関はあまり増えませんでした。

日本の多くの医療機関は、国民皆保険制度の上に成り立っています。医療機関が補聴器に取り組むには、保険点数が必要なのですが、当時は聴覚関連の業務に十分な保険点数が設定されていなかったようです。

こうした歴史があり、現在の日本で聴覚業務を担当する言語聴覚士は約2,000人、言語聴覚士の中では16%ほどです。

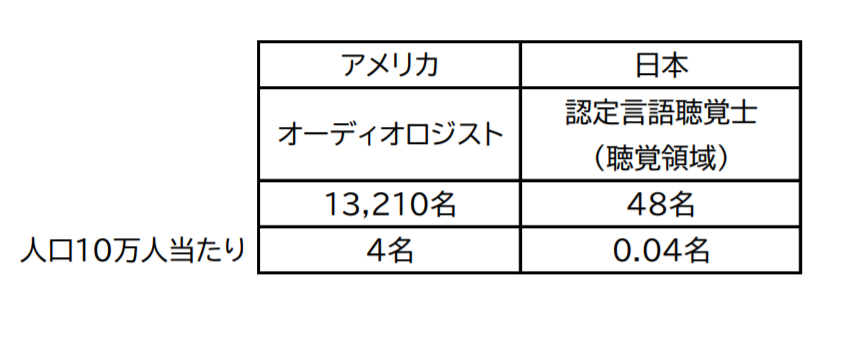

さらに聴覚を専門に臨床経験を積んだ「認定言語聴覚士(聴覚障害領域)」にいたっては日本で48人を数えるのみです。人口10万人あたりで計算すると、0.04名という数字になってしまいます。

米国では聴覚だけを担当するオージオロジストという国家資格があり、米国全体で13,210人、人口10万人当たり4.0人が働いています。

参照:厚生労働省「聴覚障害領域における言語聴覚士の役割」2019年、日本言語聴覚士協会「STAND UP」22号・28号・40号、ASHA2018年

この結果、日本では認定補聴器技能者という民間の資格が生まれました。この資格を持った人が補聴器関連の業務の多くを担っているのが日本の実情です。この資格は、欧米の国家資格ほどは試験のハードルが高くないため、一人ずつの知識や能力の差が大きく、まだまだ課題があります。

現状では、医師の一部には「補聴器を勧めても(適切な技術者がいないため)患者が満足することが少ない」と考える人もいるようです。

「いつから補聴器を使おう?」と迷っているなら、相談のタイミングです。

聞こえに関する困難さを自覚した場合には、難聴と補聴器について知識のある専門家を選んで相談し、情報を集めてみましょう。インターネットで調べる一般的な情報とは違い、あなたに合った情報を教えてくれます。

具体的には、看板に補聴器外来と書いている医療機関には、補聴器適合判定医や補聴器相談医または言語聴覚士が常勤しているでしょう。補聴器店なら認定補聴器専門店という認定制度があり、ここには有資格者の認定補聴器技能者が常勤しています。

補聴器の専門家について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

補聴器の専門家は、認定補聴器技能者と言語聴覚士

補聴器を使い始めるタイミングは、聴力検査で簡単に判断することはできませんが、困りごとを感じているなら、それはすでに相談のタイミングです。補聴器が生活の役に立つかどうかは、専門家に相談したり、補聴器を無料で試聴して体験してみたりしてから、改めて考えてみればいいと思います。

すでに『ちょっと聞こえでこまっているのかなー?』という気持ちがあれば、それが最も大切です。困りごとを貯めておかないで、専門家に相談してみましょう。

なお相談する際には、ご無理でない範囲でいいので、下記をまとめておくと適格なアドバイスが受けやすくなります。

・何にどれくらい困っているのか?

・困る場面の頻度は多いのか、少ないのか?

・補聴器を着けたくない気持ちはあるか。(ご遠慮無く正直に)

困りごとを明確にして相談すると、よりあなたに合ったアドバイスが受けられます。

難聴の対策は、補聴器だけに限りません。

相談の結果として補聴器を買っても買わなくても、自分の難聴と補聴器についての知識を得ておくことは、あなたの今後の人生のプラスになります。

マスクと補聴器を同時に使って、耳から外れる場合の対策

普通のマスクの外し方で、補聴器が外れる例

耳かけ型補聴器は、補聴器の本体が耳の上にのります。そのため、マスクの紐が補聴器に絡まってしまいうまく外せないことがあります。

補聴器が無ければ、マスクを外すとき、紐の下の方を持って、耳たぶから少しずらせば簡単に外れます。しかし、この方法だと耳かけ型補聴器は一緒に外れてしまったり、マスクの紐に絡んでしまいます。

よくあるマスクの外し方(失敗する例)

①マスクの下側の紐を引っ張る

②横、もしくは前方向にゴムを引っ張る

③マスクの紐にひっかかり、補聴器も外れてしまう

補聴器が外れないマスクの外し方(マスクを先に外します)

マスクを外すとき、マスクの紐の上の方を持って、そのまま紐を上方向にずらすのがコツです。この方法だと耳かけ型補聴器は一緒に外れません。

補聴器が落ちないマスクの外し方

①マスクの上の紐を持つ

②そのまま紐を上方向に引っ張る

③補聴器は外れず、マスクだけが外せる

マスク選びを工夫してみる

上で紹介したマスクの外し方が面倒な場合は、取り扱いが簡単なマスクを選ぶ対策もあります。2020年4月現在でお調べした様々な工夫のあるマスクをご紹介します。

紐なしマスク(貼るマスク)を選ぶ

顔に張るタイプのマスクです。耳にかかる紐がありませんから、補聴器と同時に使っても邪魔になりません。

マスク紐を首にかける

マスクの紐が耳ではなく、首にかけるタイプのマスクです。やはり耳の上にある補聴器に触れないので、邪魔になりません。

今、補聴器を検討している方には耳あな型補聴器がおすすめ

補聴器の形状には、耳かけ型とオーダーメイドの耳あな型補聴器があります。大きな違いは耳の上に補聴器がのるか、のらないかです。耳かけ型補聴器は、耳の上に補聴器がのります。耳あな型補聴器は耳の穴の中にすっぽり収まります。

マスクを長期間使用する方が耳かけ型補聴器を使うと、マスクのつけ外しの邪魔になってしまいます。耳かけ型補聴器を試聴して邪魔になった場合は、耳あな型補聴器を選択することをおすすめします。

補聴器を医療費控除の対象とする方法と金額的メリット

医療費控除申請の流れ

1、補聴器相談医のいる耳鼻咽喉科を受診する

普通の耳鼻咽喉科を受診しても補聴器は医療費控除になりません。耳鼻咽喉科医師の中でも「補聴器相談医」という日本耳鼻咽喉科学会の認定を受けた医師に診てもらう必要があります。「補聴器相談医」の医師が在籍しているかは、日本耳鼻咽喉科学会のホームページから確認することができます。

※上記の名簿を確認して、お近くの耳鼻咽喉科に「補聴器相談医」がいない場合は、ご近所の耳鼻咽喉科クリニックまたはお近くの総合病院に問い合わせてみて下さい。補聴器相談医名簿に載っていなくても、補聴器相談医が在籍または非常勤で勤務されてる場合があります。

補聴器相談医の先生のいる耳鼻科を受診する際には、最初から「補聴器を使ってみたいこと」「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を書いてもらいたいことを受付で言っておきましょう。補聴器相談医が補聴器が適合すると判断した場合は、診療情報提供書を書いてもらえます。ただし診療情報提供書は必ず書いてもらえるわけではありません。難聴の原因が治療可能な場合は、治療を先に行うことになるため、診療情報提供書は書いてもらえません。

多くの場合、一回目の受診で聴力検査などを受けますが、当日に「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を書いてもらえることはありません。後日に受け取る流れになります。また「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を書いてもらう料金は保険診療に含まれません。医療機関によって料金が異なります。当社で知っている限りでも、かつては500円~20,000円程まで様々でした。近年は3,000~8,000円の医療機関が多いようです。一部には、無料の医療機関もあるようです。

- 「補聴器の医療費控除に関する厚生労働省と財務省による議論の中で、厚生労働省と財務省は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を作成した場合、いかなる文書作成費用も発生しないことを前提にしたようです。この議論の経緯を受け、日本耳鼻咽喉科学会は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の作成は自由診療として診断書発行料金を算定することはできない、という見解を示しました。これがきっかけになり無料化・低価格化が徐々に進んでいるようです。

- 参考:補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)Q&A-22

2、補聴器販売店で相談、試聴、購入する

補聴器販売店へ「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出します。提供書の内容をもとに販売店では補聴器を選択、調整します。このとき、すぐに購入する必要はありません。十分に試聴してから、購入を検討しましょう。購入したときに、診療情報提供書のコピーと補聴器の領収書を受け取ります。

「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」は、補聴器相談医から補聴器技能者への手紙なので、原本は補聴器店が管理保存します。

「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」は医療費控除のためだけに作成するものではありません。あくまで補聴器を調整するための助言として補聴器相談医が、認定補聴器専門店の認定補聴器技能者宛てに書いているものです。提供書を受け取った認定補聴器技能者は、そのあとにどのメーカーのどの器種の補聴器で、どのような調整をしたか、また補聴器を装用した結果などを耳鼻科医に報告書を出しています。

3、確定申告する

当該年度の確定申告の際に、医療費控除対象として申請します。提供書のコピーと補聴器の領収書は5年間保管する必要があります。税務署から求めがあった場合にはこれを提出します。

参考:国税庁 確定申告書等作成

4、補聴器の医療費控除で戻ってくる金額

補聴器に限らず、医療費控除とは1年間で支払った医療費の合計が一定の金額を超えたときに、その医療費を基に計算した金額分の「所得控除」を受けることで、税金が安くなる制度です。そのため補聴器の医療費控除も、所得金額が多い人ほど得になります。

個人の所得と、補聴器以外の様々な控除の条件によって異なりますので、補聴器の医療費控除のメリットは一概には言えません。

補聴器に限らず、医療費控除の対象となる金額は以下の通りです。

◆所得金額が200万円以上の場合

[実際に支払った医療費控除の合計額] – [保険金などで補填される金額] -10万円

◆所得金額が200万円未満の場合

[実際に支払った医療費控除の合計額] – [保険金などで補填される金額] – [総所得金額等の5%の金額]

よって、所得金額が200万円以上の場合、補聴器の購入金額が10万円以上であれば、医療費控除の対象金額が発生することになります。

補聴器による医療費控除によって、メリットが大きい人と小さい人の例を挙げておきます。

・メリットが大きい人の例

所得金額が多く、補聴器以外の医療費が少ない人。

・メリットが小さい人の例

所得金額が200万円以上あるものの、補聴器以外の医療費がすでに多い人。

・メリットがあまりない人の例

所得金額が200万円未満の人。

この記事では分かりやすさを優先しましたので、最新の情報は以下のサイトでご確認ください。

最新情報、特に税金など医療費控除に関する詳細は変わる可能性があります。

より詳しく知りたい場合は、確定申告・医療費控除についてはお近くの税務署へ、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」については補聴器相談医のいる耳鼻咽喉科へお問い合わせください。

参考:補聴器購入者が医療費控除を受けるために:一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

参考:補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)|国税庁

診療情報提供書を書いてくれる耳鼻咽喉科の探し方

医療費控除に使える補聴器適合に関する診療情報提供書は、耳鼻科の医師ならだれでも書けるわけではありません。耳鼻科医の中でも「補聴器相談医」もしくは「補聴器適合判定医」などの資格を持っている必要があります。

お住いの地域によって変わります。ぜひ当店までご相談ください。

ご相談だけの方、耳鼻科の受診を迷っている方も大歓迎です。

補聴器の耳せんってオーダーメイドできるの?イヤモールドってよく聞こえるの?耳せんの種類、形、効果を解説

既製のゴム耳せんが合わない人は、イヤモールドで装着感や補聴器の音質が改善する可能性が高い

耳かけ型補聴器を使うのに欠かせないのが「耳せん」です。皆さんはどんな「耳せん」を使っていますか?

はじめて補聴器を買った方なら、既製のゴム耳せん(以下、「ゴム耳せん」と書きます)が補聴器とセットになっていたでしょう。

実は、このゴム耳せんが原因で色々な問題が起こることがあります。人間は一人一人耳の穴の大きさや形が異なるので、人によっては既製の耳せんが合わないのです。

BTE補聴器のゴム耳せん

RIC補聴器のゴム耳せん

ゴム耳せんが耳のサイズに合わない方はさまざまな問題が出てきます

耳の穴が小さく、ゴム耳せんがきつい

補聴器を長時間使うと耳の中が痛くなります。

耳の穴が大きく、ゴム耳せんがゆるい

補聴器の音が外に漏れてピーピー音が周りに聞こえてしまいます。

耳の穴が鋭角にカーブしている

耳せんを力いっぱい奥に押し込んでも、すぐに抜けてきてしまいます。これは補聴器を落としてしまう原因にもなります。

中程度以上に進行している難聴

ゴム耳せんだとそのすき間から音が外に漏れてしまいます。その結果、十分な音量を鼓膜に届けることが出来ず、結果的によく聞こえるようにはなりません。

補聴器が上手く使えていない場合、補聴器本体ではなく「耳せん」が原因という方が多いです。既製のゴム耳せんが原因で問題が起こっている場合の解決策に「イヤモールド」という耳せんがあります。イヤモールドは、耳の穴の形状に合わせて作成するオーダーメイドの耳せんです。イヤモールドを使うことで、先に紹介したような問題を解決することができます。

BTE補聴器のイヤモールド

※もちろん既製のゴム耳せんが自分の耳にピッタリ合う方もいらっしゃいます。しかし既成のゴム耳せんで満足されている方は、当店のお客様だと全体の2割程度です。

ゴム耳せんで十分な人と、イヤモールドが必要な人の違い

ゴム耳せんが上手く使える条件は2つ

条件①耳の穴が大きく、丸い。かつ真っすぐである

耳の穴の形には一人一人、個人差があります。耳の穴が大きいか、細いか。鼓膜までの長さが長いか、短いか。入り口から鼓膜まで真っすぐか、鋭角にカーブしているか。傾向として、日本人の多くは耳の穴がカーブしています。特に高齢の人ほどカーブの曲がりが鋭角になる傾向があります。

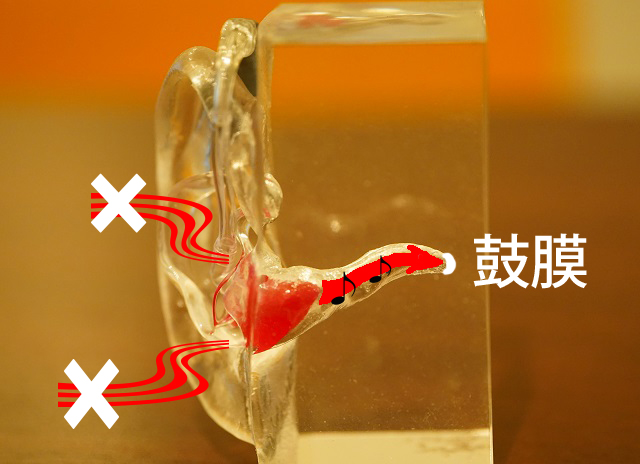

耳の模型を横から見た様子

耳の模型を上から見た様子。多くの日本人の耳の穴は、カーブしています。

日本人でも耳の穴のカーブが少ない人もいます。つまり耳の穴が丸く、真っすぐな方です。私たちの経験的な感覚になりますが、耳の穴のカーブが少ないお客様は全体の20%ほどです。この方々は、ゴム耳せんを使っても、耳せんが抜けてきたり、痛みが出るなどの問題が起こりません。

つまり耳の穴のカーブが少ない方は、ゴム耳せんでも、補聴器が上手く使える可能性が高くなります。

条件②軽い難聴であること

難聴には、重い難聴、中程度難聴、軽い難聴があります。

軽い難聴の場合は、ゴム耳せんでよく聞こえるようになる可能性があります。しかし重い難聴の場合は、ゴム耳せんだと補聴器の効果が出ず、よく聞こえるようにならない場合がほとんどです。

よく聞こえない原因は、耳せんと耳の穴にできる隙間です。軽い難聴の場合、少しの隙間は問題になりません。

耳の穴とゴム耳せんの間に隙間があると、隙間から音が漏れる。

しかし、重い難聴の場合、補聴器はとても大きな音を出します。その音が外に漏れず、しっかり鼓膜に届く必要があります。この時、耳せんと耳の穴にできる隙間が大きすぎると、よく聞こえなくなってしまうのです。

ゴム耳せんが上手く使える人は、耳の穴のカーブが鋭角ではない、かつ難聴が軽い方

イヤモールドが必要な6つの例

1、中程度以上の難聴の人

先ほど、耳の穴に耳せんを入れた時、隙間があるとよく聞こえないことをご説明しました。この隙間をしっかり塞ぐことが出来れば、必要な音が外に漏れず、鼓膜にしっかりと届きます。中程度以上の難聴の方には、すき間が生まれない耳せんを使っていただき、音を確実に鼓膜まで届ける必要があるのです。

耳の穴とイヤモールドで隙間がしっかり塞がると音がもれない。

2、耳の穴が小さい人はイヤモールドを使ったほうが着け心地が良くなる

ゴム耳せんには、もっとも小さいサイズのSSというものがあります。

耳の穴がとても小さく、SSのゴム耳せんを使ってもきつく感じる方は、軽い難聴であってもお早めにイヤモールドを使うと着け心地が改善されます。

シグニア社のBTE補聴器用ゴム耳せん

3、耳の穴が曲がっている人(実は75歳以上の方のほとんど)はイヤモールドを使ったほうが着け心地がよくなる

ゴム耳せんが使っているうちに抜けてくる方は、耳の穴のカーブが鋭角に曲がっている場合があります。

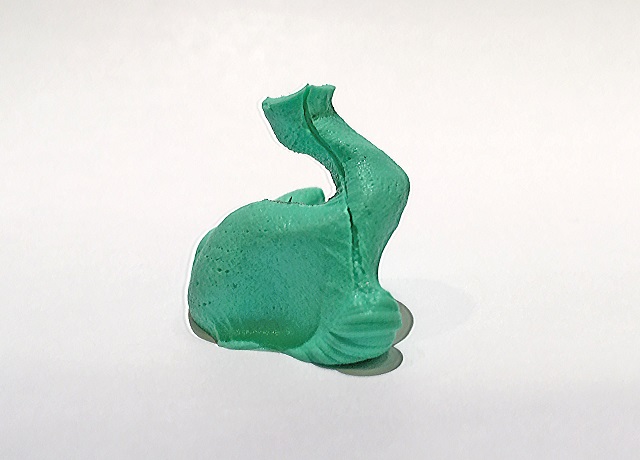

耳の穴の曲がりが少ない耳型

耳の穴が鋭角に曲がっている耳型

ゴム耳せんは、基本的には真っすぐな耳の穴にフィットするようにデザインされています。その結果、カーブしている耳の穴には合いにくくなっています。耳の穴のカーブが鋭角だと、ゴム耳せんは、奥まで入らないため簡単に抜けてきてしまいます。

耳の穴のカーブが鋭角な方がイヤモールドを使った時のメリットはいくつかあります。第一に着け心地が良くなります。

あとは、あまり気づかれにくいことなのですが、補聴器を使っているとき、勝手に耳せんが抜けてくることが減るため、取り扱いが楽になります。その結果、耳から補聴器を落とす心配や不安も軽減されます。

人間は加齢にともない、耳の穴の形が少しずつ変わっていきます。高齢になると脂肪が減ったり、筋肉が細くなります。また、それにともない耳の穴の曲がりが強くなっていきます。高齢者の多くは、若い人よりも耳の穴がカーブしているということです。

もし補聴器を使っている時に何度も耳や補聴器を触って耳せんを入れなおしているようなら、耳の穴のカーブが鋭角になってゴム耳せんが耳に合っていない可能性が考えられます。

4、補聴器を使っている最中にピーピーと音が漏れている場合(ハウリング)は、イヤモールドで音漏れが防げる

中程度以上に進行した難聴の人は、どうしても補聴器から大きい音量を出す必要があります。この時に耳の穴の隙間をしっかり密閉できていないと、音が周囲に漏れてピーピーと聞こえてしまう場合があります。ご本人は難聴なので気づきにくいのですが、周りに耳の良い人がいればすぐに聞こえてしまいます。

この周りに聞こえてしまうピーピー音はハウリングと言われています。この原因は、補聴器から出た音が耳せんの隙間から外に漏れてしまうことです。

着けている最中のハウリングにお悩みの方は、イヤモールドによって耳せんの隙間を適切に塞げばピーピーという音の発生を止めることができるでしょう。

※補聴器を耳から外して、テーブルなどに置いている時や補聴器を着ける最中のピーピー音は止められません。これについては別の対策がありますので、別途ご相談ください。

5、同じ補聴器で、より良い聞こえを求める方

実はゴム耳せんを使った補聴器は、その性能が十分には発揮されていません。

既製品であるゴム耳せんから、耳にぴったり合わせたイヤモールドに変更すると、音質が改善するケースが多いのです。

音質が良くなるということは、言葉の聞き取りに良い影響はあっても、悪い影響を与えることはありません。

言葉の聞こえが確かに改善したかどうかは、補聴器販売店で行う言葉の聞こえの測定や、実生活での聞き取りを通じて判断できるでしょう。

6、 高い補聴器を買い替えるより、イヤモールド(片耳1万円)を買い替えるほうが良い

上記1~5にあてはまる人は、同じ補聴器でもイヤモールドを作ることで聞こえや着け心地が改善されます。

イヤモールドは、およそ片耳1万円程度です。この値段は、補聴器を買い替えることに比べれば、とても安いと言ってよいでしょう。

実際にイヤモールドを作りたくなったら<ご依頼から完成までの流れ>

step1:(高齢者の場合)取り扱い可否のチェック

着け外しを使用者ご自身で行う場合、プロショップ大塚では次の動作が出来るかチェックを行います。

・ひじを肩の高さまで上げ、手首をひねる動作ができる

・指で物をつまむ動作ができる

おおむね上記の動作が出来る人は、イヤモールドを着けた補聴器の着け外しが出来るようです。上記の動作が出来ない方には、簡単に取り扱いができる補聴器がありますので、後述します。

step2:耳型採取(手順、かかる時間、採取後のチェック)

耳型採取の様子

イヤモールドは、一人一人の耳の形に合わせて作成します。そのため補聴器販売店で耳型を取ります。所要時間は両耳の場合、20〜25分程度です。

耳型採取の手順を簡単にご説明します。

手順1

・耳の手術歴、耳の穴に痛みがないかなど、異常がないか確認します。

手順2

・スタッフはアルコールで手を消毒します。

手順3

・スタッフが耳の穴の中を専用器具で観察。過度な耳垢や傷がないかなど、異常がないか確認します。

手順4

・スポンジを耳の穴に入れます。

手順5

・粘土のようなシリコン製の材料を耳に注入します。少しひんやりします。

手順6

・5~6分くらいで、シリコンが固まります。耳型をゆっくり取り出します。

手順7

・耳の穴の中にシリコンの残りがないかなど、異常がないか再度確認して終了です。

step3:イヤモールドのデザイン・形状・カラーを選ぶ

イヤモールドはオーダーメイド品です。おしゃれを楽しみたい人や目立ちにくいデザインを希望する方は、大きさ・カラーなどを自分で選ぶことができます。

補聴器販売店には、色々なカラーや形の見本が置いてあります。イヤモールドを注文する前に、サンプルを見てご希望のデザイン・カラーを決めると良いでしょう。

なお特別なご希望がない場合は、一般的に無色透明でお作りします。

step3-1:聴力と取り扱いを踏まえて、選択可能なイヤモールドをご提案

イヤモールドはオーダーメイド品ですので、耳に収まる範囲で小さくも大きくも作ることができます。しかし、聴力や耳の形もしくは手先の器用さによって選べる選択肢が決まってきます。

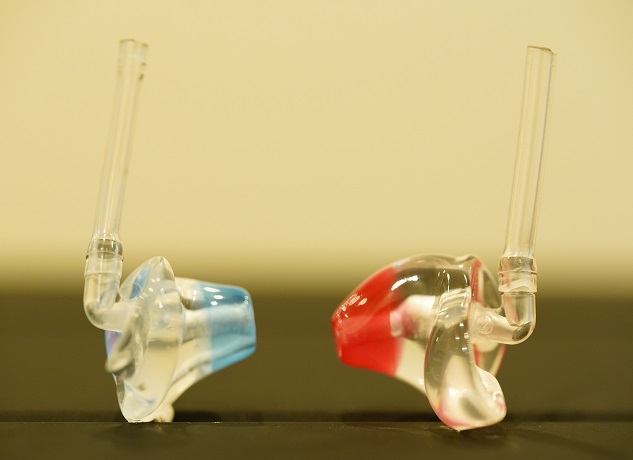

軽度~中程度の難聴の人は、イヤモールドの大きさとカラーを自由に選ぶことができます。

高度〜重度の難聴の人は、カラーを自由に選ぶことができますが、小さいイヤモールドは作れないことがあります。

手先があまり器用でない方は、取り扱いを簡単にするため、小さいイヤモールドを選ばない方が便利なことがあります。

なお、上の条件に当てはまる方でも補聴器の微調整によって、ご希望のサイズに近づけられる場合があります。ご自分の希望を販売員に伝えながら、販売員のおすすめを聞いてみてください。

step3-2:カラーの選択

イヤモールドのカラーを選択します。

透明で目立たないデザインが一般的ですが、イヤモールドをおしゃれに楽しみたい人向けに、様々なカラーが用意されています。

メーカーによっては10色以上から好きな色を選ぶことができます。

step3-3:大きさの選択

イヤモールドの大きさは、見た目・着け心地・安定感、そして聞こえ方に影響します。小さいイヤモールドは目立ちにくく着け心地は楽ですが、安定感に欠けます。また重い難聴の方だと、聞こえの効果が十分に出ない場合があります。

大きいイヤモールドは少し目立ちやすく着け心地はあまり軽くはないですが、安定感が良くなります。

画像つきで大きさのタイプを説明します。

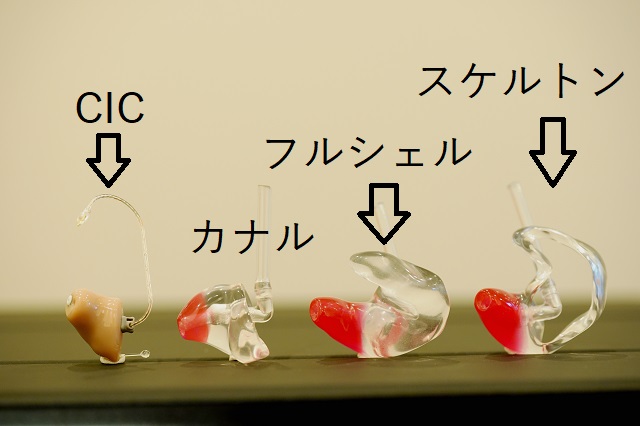

・小型耳かけ補聴器と合わせる『CIC』

ワイデックス社のイヤモールド

見た目が気になる、少しでも小さいものが良いという方には、CICタイプがおすすめです。着けた時に感じる圧迫感も少なくなります。しかし、小型耳かけ補聴器(RIC)と合わせるタイプのため、小型耳かけ補聴器をお持ちでない方、高度難聴以上の方は作成できない場合があります。

・標準的な大きさである『カナル』

カナルサイズのイヤモールド

中くらいの大きさの耳かけ補聴器に合わせるタイプです。

最も一般的なタイプで、安定感、圧迫感のバランスが取れています。

・最重度難聴の場合は『フルシェル』

フルシェルサイズのイヤモールド

最重度難聴の方には、先に書いた音漏れ(ハウリング)を止める目的のため、これくらい大きいものを作ります。安定感はピカイチですが、人によっては圧迫感を感じる場合があります。

・安定感がありながら、圧迫感を軽減する『スケルトン』

スケルトンタイプのイヤモールド

少し不思議な形に見えるかもしれませんが、安定感を保ちながら圧迫感を軽減するため、この形になっています。最重度難聴の場合、作成ができないことがあります。

step4:さらにご希望の方は、素材の選択もできる

イヤモールドを作る材料には種類があり、それによって肌ざわりや着け心地が変わります。

特に肌が弱い方や重い難聴の方は、シリコンやチタン素材を選ぶとメリットがあります。

素材の種類によって、着け心地・アレルギーを起こす可能性・経年変化・値段などの違いがあります。それぞれの素材の特徴をお伝えします。

・最も一般的な『アクリルハード』

もっとも一般的なタイプです。アクリル素材が使われています。

・特徴 経年変化しない。耳の形が変わらない限り、長い期間使うことができる。この後に登場する素材より、お手入れが簡単。

・少し柔らかい『サーモソフト』

この素材の特徴は、装着した人の体温に合わせて柔らかくなっていくことです。高度難聴・重度難聴のお子様が補聴器を着ける際に使われることが多い素材です。

メリット

柔らかい素材なので、破損してもけがの危険がない。密着性が強いので、子供が走り回っても外れにくい。また隙間ができにくいため、補聴器から大きな音を出す必要がある重度難聴の方に向いています。

デメリット

時間が経つと縮んだり、変色する性質がある。そのため、ほぼ毎年の交換が必要。アレルギー対策の効果は少ない。

・一番柔らかい『シリコン』

シリコン素材でできた一番柔らかいタイプのイヤモールドです。耳の奥にぴったりフィットさせた場合の着け心地が良くなります。アレルギーが起こる可能性も、ハードタイプより小さくなります。

メリット

もっとも柔らかい素材。アレルギーが起こる可能性は他の素材より低い。重い難聴の方に限っては、イヤモールドの着け心地が快適。

デメリット

もっとも壊れやすい。強い力がかかると、千切れることがある。壊れた場合の修理は基本的にできない。

・アレルギーの可能性が最も少ない『チタン』

チタンは人体に優しく、各種インプラントに多く用いられている素材です。そのため、シリコン素材よりもアレルギーの可能性が少ないと言われています。

チタン素材のイヤモールドは、フォナック社のみが販売しており、サイズはCICサイズになります。

メリット

ハードタイプよりも強い強度をもち、比較的小さく作れる。人体に優しい。

デメリット

1つのメーカーの、限られた機種にしか対応していない。

step5:イヤモールドの納品とお支払い

注文後7日~10日ほどで、イヤモールドがお店に届きます。より早い納期で作りたい方は、特急サービスを行ってくれるメーカーもあるため、ご相談ください。(無料の場合もあれば、有料サービスの場合もあります)

step6:取り扱いの仕方と見た目の確認

耳の形は一人一人違うため、イヤモールドの着け外しにはちょっとしたコツが必要になります。

お客様に自分で着けていただく前に、補聴器技能者が入り具合や入れ方のチェックをします。そのあと、うまく装着ができるように一緒に練習します。この際、鏡を使ったり、正面や横からの見た目を確認していただきます。

step7:フィッティング

イヤモールドを使うと聞こえる音の質も変わってきます。初めて補聴器を試したときのようにフィッティング(調整)をやり直します。所要時間はおおむね1時間程度です。

step8:効果確認の検査

補聴器を着けた時と外した時、どれくらい聞こえの具合が変わるのか検査します。電子音や言葉による検査を行い、補聴器の効果を客観的に確認します。また、実生活の中でイヤモールドを使うことでどれくらい聴こえが改善するのか、実際に試していただきます。

step9:※万が一、イヤモールドが合わなかった場合

イヤモールドを作成するとき、私たちは細心の注意を払い作成します。しかし、1回の作成では耳に合わない場合があります。実際に耳に着けてみると、イヤモールドがきつすぎたり、ゆるかったりします。その時は、何度でも型を作り直しさせていただきます。イヤモールド納品後、90〜120日間は無料で作り直しをすることができます。

イヤモールド?イヤーモールド?メーカーによって呼び方が違うようです

英語表記で「Ear-mold」、直訳すると「耳型」となります。どちらも同じものを指していますが、国内では製造メーカーにより呼び名が微妙に異なっているようです。

ちなみに耳の型を取って合わせるというアイディアは90年ほど前からあり、米国では1926年、初めてイヤモールドの特許が出されました。

こんな人はイヤモールドを作らない方がいいかも、イヤモールドのデメリット

耳の穴の中が温かくなり、少しかゆくなることがあります

これは物理的な話ですが、イヤモールドは耳せんに比べ耳のすき間が少なくなります。よって熱気が耳の穴の中にこもりやすくなります。その結果、特に体温の高い方は、かゆみを感じることがあります。かゆみが出やすい方の場合、素材や形状を工夫することでかゆみを出にくくすることができます。

手先が上手く動かせない方には取り扱いが難しくなります(※対策あり)

イヤモールドのstep1のところで確認した通り、補聴器をご自身で着けることができない方は、それまでと着け方が少し変わります。イヤモールドを着けるとかえって着け外しが難しくなる場合があります。そんな方のために、取り扱いが簡単な補聴器も用意しています。

『メニエール病』にかかっている方

メニエール病にかかっている方は、症状の一つとして耳の閉塞感を常に感じてしまうことがあります。このような方は、イヤモールドを着けることによって、閉塞感がより強くなってしまうことがあります。また、耳型採取の時やイヤモールドを着けた際に、めまいの症状が悪化することもあります。メニエール病の治療は耳鼻咽喉科で行う必要がありますので、イヤモールドの作成の可否を医師に診断してもらう必要があります。

補聴器販売店では、『中耳炎手術の経験者』はイヤモールドを作るための耳型採取ができない(記事追加あり)

中耳炎手術の経験者は、耳の穴の奥が通常よりも広がっている可能性があります。そのため、耳型採取のために耳の中に注入した材料が耳から取り出せなくなってしまう危険性があります。そのため、認定補聴器技能者であっても耳型採取をすることは禁止されています。中耳炎手術経験者でイヤモールドを作りたい人は、耳鼻咽喉科医師に相談する必要があります。

プロショップ大塚では、3Dスキャンで耳の型を認識できる「オトスキャン」という機器を導入しています。

耳の中に材料を入れずに耳型をとることができるため、中耳炎手術のご経験者でも安全に耳型採取が可能です。

オトスキャンについてはこちらの記事をご覧ください。

3Dで耳の形を撮影できるオトスキャンを導入しました

耳に痛み・かゆみがある人は耳鼻科を受診する必要があります

耳に痛み・かゆみがある人は、耳型採取によってその症状が悪化する場合があります。イヤモールドを作る前に耳鼻咽喉科で受診し、悪化する可能性がないことの確認が必要です。

相談している補聴器販売店に、認定補聴器技能者が在籍していない場合はイヤモールドを頼まない方が安全

先に説明した耳型採取行為は、間違って行うとお客様に危険が及ぶ場合があります。そのため日本では、公益財団法人テクノエイド協会が監督している認定補聴器技能者か、言語聴覚士、または耳鼻咽喉科の医師でないと行ってはいけないことになっています。

認定補聴器技能者の養成システムには、イヤモールドについての研修が含まれています。耳型を採る実技試験もあり、合格した者でないと認定補聴器技能者にはなれません。イヤモールドの作成を依頼する場合は、安全のため必ず認定補聴器技能者が在籍している販売店を選びましょう。補聴器販売店に「認定補聴器技能者が在籍していますか?常勤していますか?」と質問することは、まったく失礼なことではありません。遠慮なく聞いていただいて構いません。

「イヤモールドを試したいけど、まだ悩む」という方のための体験サービス

一部の親切な補聴器販売店には、イヤモールドを作らずにその効果だけを店内で体験するサービスがあります

優良店の場合、イヤモールドを作成する前に不快感を感じるか、気にならないかのテストが実施されています。これは注文する前に確認できることです。興味を持ったら、一度、イヤモールドが作成できる販売店にご相談されると良いでしょう。

キャッシュレス・消費者還元事業は補聴器も対象。しかも消費税は非課税!

2020年6月まで期間限定のキャッシュレス・消費者還元事業

キャッシュレス・消費者還元事業(キャッシュレス・ポイント還元事業)とは、10月1日の消費税増税にともない経済産業省が実施している施策です。

この事業に加盟した販売店で、お買い物するときにクレジットカードなどの現金以外のお支払い方法を選べば、お買い上げ金額の5%(もしくは2%)が、ポイントとして返ってくる制度です。クレジットカードの種類によっては、引き落とし金額が5%引きになることもあります。

還元率が5%になるのは、中小企業・小規模事業者だけです。コンビニなどの大企業での還元率は2%です。

(例1:普通のお買い物)5%還元のとなる中小企業の販売店で11,000円分(税込)のお買い物をすると5%にあたる550円分がポイントとなって還元されます。

(例2:補聴器のお買い物)5%還元のとなる補聴器専門店プロショップ大塚で300,000円分(非課税)のお買い物をすると5%にあたる15,000円分がポイントとなって還元されます。

実施期間

2019年10月1日~2020年6月30日

※補聴器のご購入を検討される場合は、ぜひお早めにご相談ください。ほとんどのお客様は、最初のご相談からご購入まで30日以上検討する傾向があります。オーダーメイド品などをご希望の場合、納品が7月1日以降になると本制度が使えない場合があります。

対象

中小企業・小規模事業者が運営する店舗でのキャッシュレス決済(5%還元)

もしくはコンビニなどのフランチャイズチェーン店舗でのキャッシュレス決済(2%還元)

決済手段

・クレジットカード

・デビットカード

・スマートフォン決済(QRコードなど)

・電子マネー(プリペイド)

このマークが目印です。当店は5%還元。

詳しくはこちらをご覧ください。

キャッシュレス・ポイント還元事業(キャッシュレス・消費者還元事業)|経済産業省

お店側の決済手段によりご利用できる決済方法は変わります。

キャッシュレス・消費者還元事業の加盟店でも、そもそもお店の決済方法はお店によって異なります。お持ちのキャッシュレス決済できるものが、お店で使用できるか確認しましょう。

現在プロショップ大塚でキャッシュレス・消費者還元事業の対象となるクレジットカード

・VISA

・MasterCard

・JCB

・American Express

・Diners Club

・中国銀聯

現在プロショップ大塚でキャッシュレス・消費者還元事業の対象となる電子マネー

・QUICPay+

・QUICPay

・iD

・交通系電子マネー(Suica、PASMOなど)

※デビットカード、QRコードはお取り扱いしておりません。

ご利用になる決済方法はポイント対象?

ご自分のクレジットカードなど、決済方法に利用させる予定のものはポイント対象かご自身で決済事業者にご確認ください。ポイントの還元方法や時期も、クレジット会社によって異なります。

参考:キャッシュレス・ポイント還元事業、消費者向け説明資料|経済産業省

補聴器本体は非課税です。

補聴器はもともと非課税のため、消費増税の影響を受けません。

今回のキャッシュレス・消費者還元事業は増税に伴う対策として行われてはいますが、補聴器の購入の際にも利用できます。

※一般社団法人キャッシュレス推進協議会に株式会社大塚が確認いたしました。キャッシュレス推進協議会とは経済産業省より採択され、その監督のもと事務局を運営している機関です。

補聴器と消費税についてはこちらの記事をご覧ください。

補聴器は消費税がかからない非課税品!修理も非課税!でも時々課税?

来年6月までの期間限定の国の事業です。ぜひこの機会にご来店ください。

シーメンス・シグニア補聴器というブランドと「WS Audiology社」の関係

補聴器メーカーには企業名とブランド名があります。

現在、シーメンスという企業名の補聴器メーカーはありません。しかし補聴器ブランドとしては、シーメンス・シグニア補聴器という名称が存在します。

世界シェア3位の補聴器メーカーです。

いわゆるシーメンス補聴器は2015年以降、分社化や合併などにより社名とブランド名が変わっています。現在の社名は「WS Audiology社」です。この傘下に様々な補聴器ブランドがあり、そのブランドの一つがシーメンス・シグニア補聴器です。

これまでの歴史を簡単に解説します。

元々、シーメンス補聴器は、ドイツの大企業であるシーメンス社の補聴器部門でした。2014年9月に補聴器部門が分社化され、設立されたのがシバントス社です。このころからブランド名はシーメンスではなく、シーメンス・シグニア補聴器になりました。

その後、2019年3月1日に世界シェア6位(当時)のワイデックス社と、世界シェア3位(当時)のシバントス社が対等合併し、新たに「WS Audiology社」が生まれました。

現在、WS Audiology社の補聴器ブランドとしては「シーメンス・シグニア」「ワイデックス」「レクストン」「コセルギ」「A&M」「デジミミ」など、数多くあります。

世界の補聴器メーカーを紹介しています。こちらの記事をご覧ください。

2023年:補聴器メーカー各社の特徴と評判、上位6社を徹底比較

日本法人は「シバントス株式会社」と「ワイデックス株式会社」のまま

本社は合併され、新たに「WS Audiology社」が設立されました。しかし日本にある子会社は、まだ合併されておらず、それぞれ「シバントス株式会社」と「ワイデックス株式会社」のまま、存続しています。(2019年8月現在)

製品や性能は、ブランドで選ぶ?企業名で選ぶ?

2019年現在のところ「WS Audiology社」の主要なブランドは「シーメンス・シグニア補聴器」と「ワイデックス」という2つです。この二つは製品の特長や音質が大きく異なります。

将来のことは分かりませんが、現在のところ、まったく別の製品です。購入する補聴器を選ぶときには「シーメンス・シグニア補聴器」と「ワイデックス」の両方を体験し、聞き比べて選んでいただくのが良いでしょう。

あなたに合った「聞こえ方」を一緒に見つけませんか?