補聴器専門店だから言える話[補聴器]

最新補聴器の電池の減りが早い理由と対策

最新補聴器の電池の減りが早いのは本当?

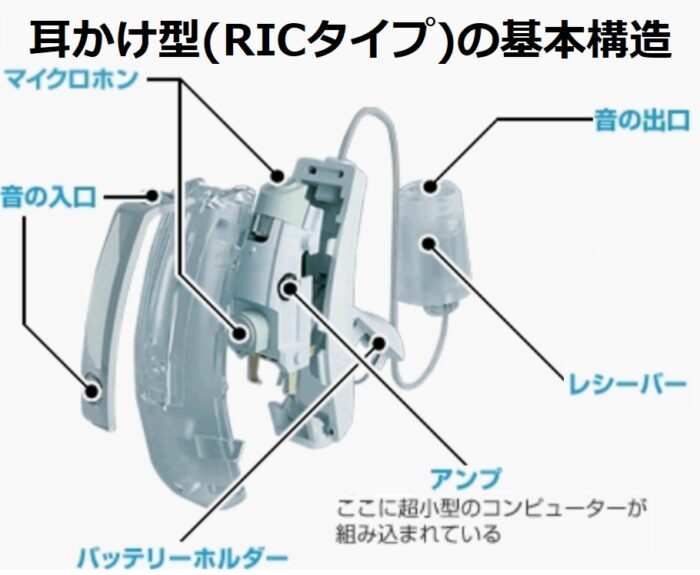

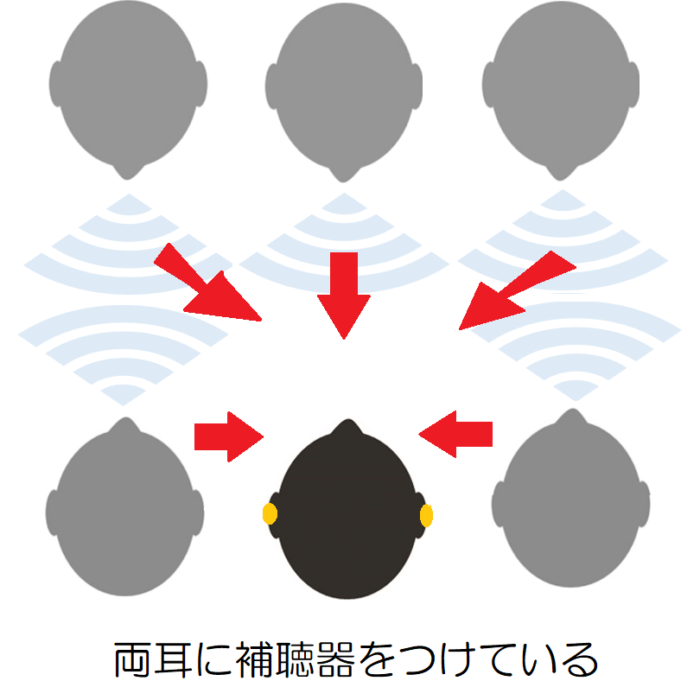

本当です。2019年以降に発売された最新の補聴器は、その多くに通信機能が搭載されるようになりました。この通信機能は、補聴器を両耳に着けた場合、左右の補聴器が通信することで、より効果的に雑音を抑えることに役立ちます。

その他にも、スマホやテレビと補聴器が通信することで、電話や音楽、テレビ番組をより良いクリアな音質で楽しめるようになりました。

こういった良いことがある反面、通信のための電波の送受信に電力を消費することになりました。これはすべての補聴器メーカーに共通した傾向です。

なお、現在でも通信機能なし補聴器(小さな耳あな型など)は発売されています。こちらについては、電池の減りは今まで通りです。悪くなってはいません。

カタログより、さらに電池の減りが早い理由

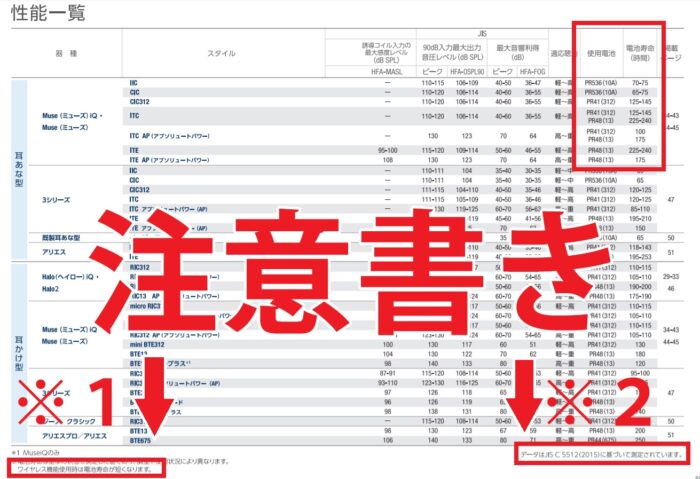

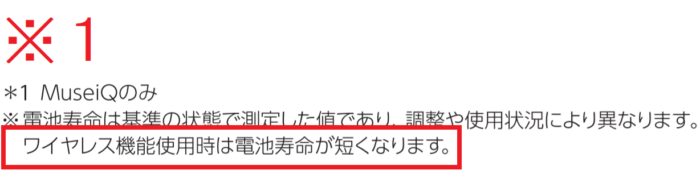

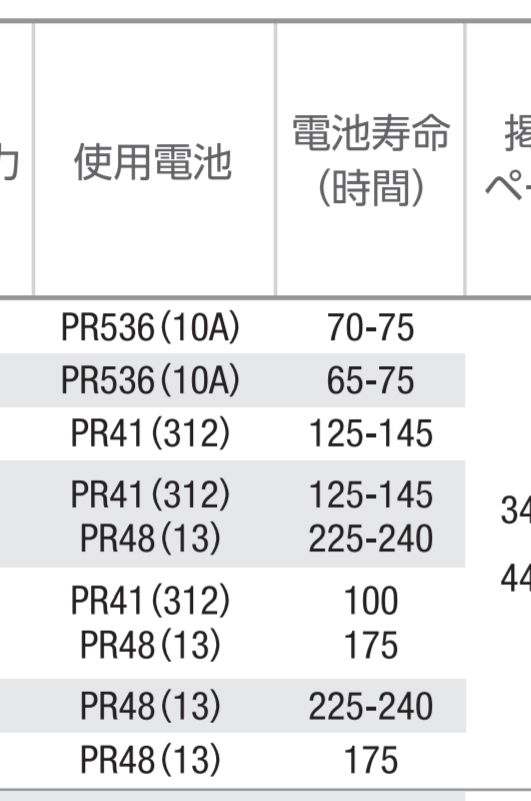

補聴器メーカーのカタログに書いてある電池のもち時間は、実際の利用とは著しく異なる条件(JIS C5512)で測定された結果です。

補聴器メーカーのカタログを見て見ると、電池寿命が書いてあります。しかし欄外にとても小さな注意書きがあります。

スターキー総合カタログ(September2018)58~59Pより

カタログに記載されている電池の持ち時間は、JIS規格で定義されていない通信機能をOFFにした状態で測定されたものです。

スターキー補聴器総合カタログより抜粋「電池寿命(時間)」

最新の補聴器を使う場合、その多くは通信機能が働いています。通信機能付き補聴器の電池もちは、カタログ表記の6〜7割と思っておいた方が良いでしょう。(通信機能を長時間使った場合です)

補聴器メーカーは、規格に則った情報をカタログに記載する義務があるので、悪意あるわけではありません。

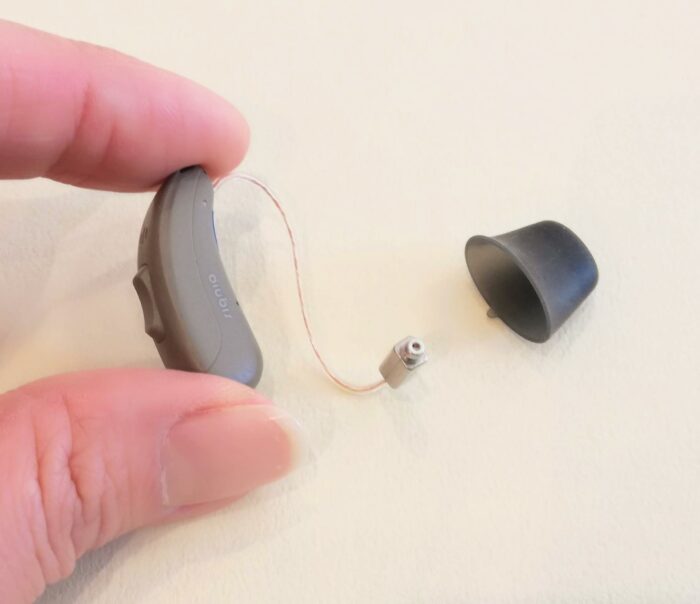

これから買うなら充電式補聴器がおすすめ

補聴器の電池は、古くから「空気亜鉛電池」という使い捨ての電池が主流でした。近年、通信機能付き補聴器の登場と、時期を合わせて、充電式の補聴器が増えてきました。

フォナック RIC補聴器充電式「オーデオ マーベル」

シグニア 耳かけ型充電式「MotionNx Charge&Go」

これらの充電式補聴器は、一回の充電で、通信機能を使わない場合は24時間ほど使用できます。通信機能を使っても一般的な使い方であれば18時間以上は使用できます。

※器種によっては、もっと電池が長持ちするものもあります。

充電式の補聴器は、一日使ったら、夜の間に充電して使います。毎日の電池代がかかりません。通信機能を活用し、より良く聞くためには充電式の補聴器がおすすめです。

補聴器の電池の持ち時間を長くする対策

今、すでにお持ちの補聴器の電池の持ち時間を長くする対策は2種類あります。

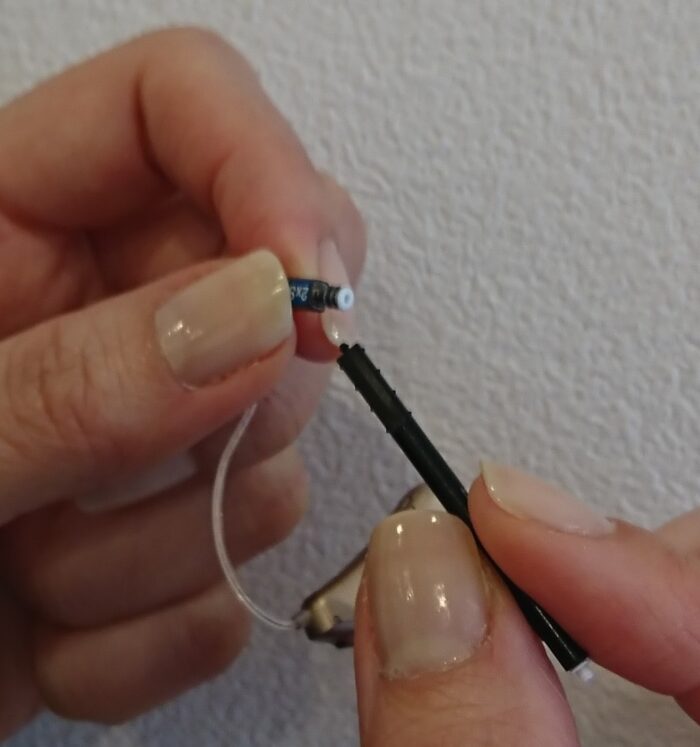

・耳の穴への入れ方の確認、耳せんの変更

・通信機能を制限する。

耳の穴への入れ方の確認、耳せんの変更

補聴器の電池の減り方は、耳の穴に適切に入れている時と、耳から外している時では変わります。実は、耳の穴から外している時の方が、電池は早く減ります。

この原因は、補聴器に備わったピーピー音(ハウリング音、フィードバック)を自動で抑制する機能が働くためです。ピーピー音は、補聴器を耳から外した時に発生する現象ですが、この音を補聴器内部のコンピュータが自動で抑えようとするとき、すごい量の計算が発生し、電池の消耗を加速させます。

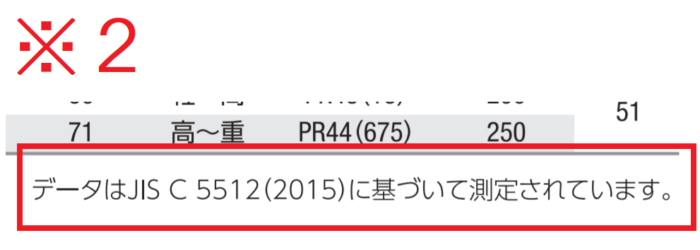

つまり補聴器の耳せんが、耳の穴の奥まで入っていない時には電池が早く減ります。

また耳せんのサイズが小さく、すき間が出来ている時にも電池の減りは早くなります。

補聴器の耳せんは、いくらかゆるい方が着け心地が良くなります。そのため、小さいサイズの耳せんを選びがちです。

もし電池の減りが早いかも知れないと思ったら、補聴器店で「耳せんのサイズ」と「正しい深さまで入れて使っているか」この2つを確認してもらいましょう。

ピーピー音の抑制機能と関連した現象として、補聴器のスイッチを入れたまま、補聴器をケースに入れると、電池の減りが早くなります。これはケースに入れている間、ピーピー音の抑制機能が、ずっと働き続けるためです。補聴器のスイッチを入れたままケースに入れると、補聴器を使っている時より、もっと早く電池が減ります。ケースに入れる前には、必ずスイッチを切りましょう。

通信機能を制限する(※成功の保証なし)

効果は保証できませんが、電池のもち時間を長くする方法があります。それは補聴器を販売店で調整してもらうときに、不必要な通信機能をOFFにすることです。

補聴器には「フライトモード」という特殊なモードがあります。本来、このモードは飛行機の中で補聴器を使うための設定です。

飛行機は、スマホなどの電波の影響で、計器が誤動作することがあるそうです。そのため航空会社各社は、電波を出す機器(スマホ、パソコンなど)は電源を切るルールを定めています。このルールを守ろうとすると、通信機能付きの補聴器はスイッチを切らなければいけません。航空機の中で補聴器を使いたい人は困ってしまいます。

補聴器のフライトモードは、難聴の方が航空機の中でも補聴器を使うことができるよう、通信機能のみOFFになります。通信機能が切れても、人の声を増幅するなどの基本的な機能は動きます。

飛行機に乗っていなくても、補聴器をフライトモードにすれば、補聴器は電波を出しません。電波を使わなければ電力の消費が減りますから、電池の減りが改善される見込みです。

もちろん電波を使う機能が止まりますし、電池の減りが改善される保証はありません。ご希望の方は、自己責任であることをご理解いただいた上で、補聴器販売店に依頼して下さい。

まとめ

最新補聴器の電池の減りが早いのは、高性能化によるもの。

これから買うなら充電式を選べば大丈夫!

すでに持っている補聴器の電池の減りが早いなら耳せんのサイズを見直そう!

高齢者の難聴と補聴器:いやがる理由を解決し、前向きな対策を始めよう!

高齢者の難聴とは?

まずは、高齢者の難聴についておさらいしましょう。加齢によって起こる難聴は「加齢性難聴」と呼ばれ、50歳以上の人に多く見られます。耳の鼓膜のさらに奥にある聴覚細胞などが劣化することによって、聞こえにくさが生じます。特に、高音域(高い周波数)の音から聞き取りにくくなる傾向があります。

高齢者が補聴器をいやがる理由と最近の実情

難聴に悩む高齢者が補聴器をいやがる理由は何でしょうか。以下に、その主な理由と最近の実情を合わせてご紹介します。

(1) 難聴に対するコンプレックス、もしくは社会的なプレッシャー

難聴を含めた身体の機能の低下を“恥ずかしいこと” “情けなく、不甲斐ないこと” と感じてしまう高齢者は少なくありません。この場合ご自分の難聴を自覚しても、それを隠そうとします。しかし実際には、会話がかみ合っていないことで周りに難聴であることが知られることになります。ご本人は会話する姿よりも「補聴器を身に着けることで周りに難聴が知れ渡ること」を強く心配します。

難聴と周りに知られたらバカにされるかもしれない、と社会的なプレッシャーを想像してしまうのです。コンプレックスや社会的なプレッシャーへの心配は、一朝一夕で変わるものではありません。

こういった価値観の方には周りの方のご理解がとても大切です。

具体的には下記のような声掛けが前向きな気持ちにさせてくれる可能性があります。

「絶対気づかれない極小の補聴器が今はあるんだって、それを見るだけお店に行ってみない?」

「お父さん(お母さん)の耳について心配なことがあるから、お店に相談したいと思っているんだ。専門的な相談ができる完全予約制のお店を探していて、周りに知られず相談できると思うから行ってみない?」

極小サイズの気づかれない補聴器については、下記のページに詳しく書いてあります。

(2) 補聴器の装着感や違和感

すでに一度どこかで補聴器や集音器を試した経験がある高齢者の場合、補聴器をつけたときの装着感に苦手意識を持っていることがあります。耳に違和感を感じたことがあれば「もう付けたくない」といやがってしまうのも当然です。耳の穴に何かしらの物体を入れたときの感覚は個人差が大きく、例えば耳の穴を掃除する綿棒や耳かきを耳に入れることさえ苦手な方がいます。こういった方の場合、耳の穴に物(補聴器)を入れることに抵抗を感じます。

最近は補聴器の種類が増え、装着感の良い器種も登場しています。また補聴器の耳せん部分だけをオーダーメイドでお作りすることで、装着感を改善させることも出来ます。

補聴器を耳に装着した時の着け心地の快適さは、販売店のスタッフの技術力が大きく出るところです。オーダーメイドの耳せんについては、専門店に相談していただくことをおすすめします。

(3) 補聴器の効果に対する疑問

「補聴器を使用しても効果がないかも知れない」

「効果があったとしても、自分が感じている困りは解消されないかもしれない」

こういった不安や疑問がある方も少なくありません。

補聴器に前向きな気持ちになれない方は、お友達やお知り合いから「補聴器を買ったけど、よく聞こえなくて使っていない」などのネガティブな話を聞き、それを強く信じている可能性があります。しかし補聴器の効果には、大きな個人差があります。補聴器の効果に個人差が生まれる理由は3つあります。

1.ご予算の差

補聴器は通信販売で2万円程度の低価格なものから130万円ほどの最高級品まで、価格に大きな開きがあります。お友達の体験した補聴器は、最低限の機能を持っていない低価格なものだったかも知れません。

それでもお友達から聞いた補聴器に対するネガティブな噂話は、もともと難聴対策に後ろ向きな高齢者にとっては補聴器を検討しない根拠になります。

2.購入した補聴器店のフィッティング技術の差

補聴器は音質調整などのフィッティング技術によって、その効果が大きく異なります。

十分な調整技術がなければ、補聴器は本来の性能を発揮できません。

高価格で高機能な補聴器ほど、その性能を十分に発揮させるためには高性能な検査機器や高度な調整技術が必要になります。例えば、同じ商品をA店で買った人はよく聞こえなくても、B店で補聴器を買った人はよく聞こえる。これは実際にあることです。

3.聴力や耳の形状の個人差

稀なケースですが非常に重篤な難聴の場合、補聴器を使っても効果が無いことがあります。これは耳元で肉声の限界のような大音量を発しても聞こえないような状態ですから、多くの場合当てはまりません。

4.大きすぎる期待

補聴器は、耳のいい人の聞こえに”近づける”ことを目指して開発されています。耳のいい人を上回って、よく聞こえるようにはなりません。また頭の回転を早くしたり、聖徳太子の伝説のように複数人の会話を同時に聞き取れるようにも出来ません。

しかし加齢によって長い年月をかけて徐々に聴力が低下していくと普通の聞こえが分からなくなり、耳のいい人を超えるような大きすぎる期待を持ってしまっている場合があります。

(4) 補聴器を使うことで、周囲の騒音が大きく不快になることへの心配

高齢者が補聴器をいやがる理由の一つに、周囲の騒音があげられます。補聴器は音を増幅するため、周囲の騒音が増幅されて必要な音以外に周囲の騒音も増幅されて聞こえすぎてしまうことに対する心配です。周囲の騒音が増幅されれば、当然ストレスや疲れを感じやすくなります。

しかし通販や既製品などをのぞけば、現在の補聴器のほとんどは周囲の騒音を取り除いたり、不快な音を軽減する機能があります。補聴器のメーカー、形状、発売時期、価格によって、性能が異なる部分になりますが、どれを選んでも雑音を抑制する機能はあります。

音の種類によって音量を自動で調整する機能(環境適応)、雑音下で言葉だけを残す機能などは器種によって様々です。しかし音が大きすぎて不快というケースは、現代の補聴器を適切に調整した場合、ほとんどありません。(聴覚過敏や補充現象と呼ばれる症状の方をのぞきます)

補聴器の聞こえ方、うるささの心配については購入前の試聴サービスで体験していただくと確実です。

(5) 経済的な負担

補聴器には高価なものもあり、経済的な理由で格安の集音器や通販の補聴器を選ぶ方もいます。もし家族が聞こえや会話を改善してあげたくて、「私たちが負担をしてでもちゃんとした補聴器を着けよう」と声をかけても、高齢者は迷惑をかけたくないと思う人もいます。

補聴器の経済的な負担を減らすには、第一に費用負担を軽減するための制度を活用しましょう。例えば、日本では国の助成金制度や、市町村の福祉事業による補助金制度があります。これらの制度を活用すれば経済的な負担は軽くなります。

その他お仕事の職種や立場によっては、会社の経費で補聴器を購入される方もいらっしゃいます。建築などの工事現場で音の方向が分からないと危険がともなう方、もしくは会社を経営されている方です。

もしまだ会社にお勤めであれば、福利厚生の一環として、会社で補聴器購入に関しての支援が受けられないか聞いてみることもおすすめです。

(6) 家族の支援に対する心理的な負担

補聴器の代金をご家族が負担しようとしているのに、ご本人がこれを強く遠慮される場合は、純粋な経済的負担とは少し事情が異なります。これは強い遠慮の気持ちですから、ご家族が「お金は出してあげるから!」と言えば言うほど遠慮されてしまいます。

難聴のお父さんお母さんをご家族が思いやる場合であれば、ご本人の気持ちを配慮した声掛けが有効です。補聴器は医療費控除の対象になり、購入代金の一部が戻ってきます。

そこで、ご家族からご本人への声掛けとしては

「補聴器の代金の一部は、医療費控除で戻ってくるんだ。だから心配いらないよ」となります。

家族からの支援を、ご本人が気持ちよく受け取れる。そういう状況を作ってあげると、補聴器をスムーズに使ってくれる可能性が高まります。

(7) 相談に行ったら補聴器を使わされるという思い込み

難聴を自覚し、会話で困っている高齢者の場合、何かしらの対策が必要な事は、ご本人が一番分かっています。しかし同時に「補聴器はイヤだな。病院で治療したり、補聴器以外の選択肢は無いだろうか?」とまずは考えるものです。

補聴器以外の対策を考えている間に、補聴器店や補聴器を取り扱うメガネ店への相談が遅れます。耳鼻科を受診しても診察室の中では「補聴器はまだ早いと思うんですが・・・」と自分から言ったりする人もいるそうです。

そもそも難聴の対策は、補聴器だけではありません。会話やテレビの視聴にお困りの場合、補聴器の他にも選択肢があります。選択肢が補聴器の他にあるということ、それだけで耳鼻科や補聴器店に相談したり、前向きな行動を始めるキッカケになります。

補聴器を好まない方には「対話支援専用スピーカー」という選択肢もあります。音をあまり大きくしなくても、言葉が聞き取りやすくなる特殊なスピーカーで、マイクを使えば会話に使えますし、テレビに接続すれば音量を大きくしなくてもセリフが分かりやすくなります。補聴器に抵抗がある人にとっては、難聴対策に前向きな気持ちを持つキッカケの一つになります。

補聴器をいやがる高齢者が知らない補聴器のメリット

高齢者が補聴器を嫌がる理由は、様々なものがあります。いやがる理由があっても、それを大きく上回るメリットを感じれば前向きな気持ちになってきます。

ここからは補聴器をいやがっている人にあまり理解されていない、補聴器のメリットについてご紹介します。難聴の対策に前向きな気持ちを持ってもらえるキッカケになれば幸いです。

社会的孤立を防止できる

聴力が低下すると周囲の音を聞き取りにくくなり、人とのコミュニケーションが困難になる場合があります。特に高齢者の場合、聴力の低下により社会的孤立が進み、うつ病や認知症などのリスクが高まるとされています1)。補聴器を使うことで聞こえる音が増え、周囲とのコミュニケーションが取りやすくなれば、社会的孤立を防止することに役立ちます。

脳の活性化に繋がる

厚生労働省が我が国の認知症対策として示した新オレンジプランでは、難聴を放置すると認知症のリスクを高めると書かれています2)。

補聴器を使うことで聞こえる音が増えること、そして周囲とのコミュニケーションが増えることは脳の活性化につながると考えられています。脳の活性化が促進されれば、認知機能の低下リスクを下げることができます。

安全面が向上する

周囲の音が適切に聞こえていないと、自動車や自転車の接近に気付くことが出来ません。補聴器を使うことで周囲の音が聞き取りやすくなれば、交通事故や火災などの危険を察知しやすくなります。特に高齢者は聴力の低下により、危険な状況に気づきにくくなっていることがあります。

その他、最新の補聴器には転倒センサーが搭載されています。補聴器を付けているときに転倒すると、その傾きを補聴器内部のセンサーが察知して、自動で家族向けに電話を発信してくれます。会話の改善だけでなく、これら生活の安全面の向上を期待して補聴器を使い始める方が徐々に増えてきています。

前向きな対策を始めよう!

加齢にともなう難聴に対して補聴器を使うメリットは大きいと言えます。しかし高齢者が補聴器をいやがる理由には、それぞれ異なる様々な気持ちや背景があります。多くの方にとって、円滑なコミュニケーションが取れて、健康な生活が送れるなら、手段は補聴器でなくても(予算の範囲なら)何でもいいと思います。

高齢者自身が補聴器をいやがっているなら、ムリに使わせるのではなく周りの人たちが気持ちを理解して声をかけていければ、円満なコミュニケーションにつながっていきます。気持ちを理解した上での難聴対策のお誘いなら、ご本人も徐々に前向きな気持になってくるものです。

プロショップ大塚では補聴器の販売だけではなく、聞こえとコミュニケーションに関するご相談も承っています。ご相談だけの方もお気軽にご来店ください。

参考文献

1)

Author,William J. Strawbridge,Margaret I. Wallhagen, Sarah J. Shema, George A. Kaplan(2000 年 6 月 1 日).

Negative Consequences of Hearing Impairment in Old Age: A Longitudinal Analysis [web log].

Retrieved from URL

https://academic.oup.com/gerontologist/article/40/3/320/605349

2)

厚生労働省. (n.d.). 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン).

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/nop1-2_3.pdf

補聴器が故障する原因とまちがった取り扱い

”毎日”の勘違いした取り扱いが原因で、補聴器が故障する事例

補聴器を使っていて「音が小さくなったから調整してほしい」「急に音が聞こえなくなって壊れた」とご来店になるお客様がいらっしゃいます。お話をよく伺うと、毎日の取り扱い方法を勘違いされており、間違った取り扱いが原因で故障しているということが、まれにあります。

補聴器から音の出る穴が、耳垢で詰まったままになっている

補聴器は精密機器ですから、汚れが故障の原因にもなります。「音が小さくなった」「電池を変えても音が出ない、故障した」とご来店された方の補聴器をみると、耳垢で汚れていることが多いです。中には「購入してから一度も補聴器の掃除をしたことがない」と言われる方もいらっしゃいます。

音の出るところが耳垢で蓋をされたようになり、音が聞こえなくなってしまう

耳垢とは、耳の入り口から鼓膜までの耳穴(外耳道)の皮膚の垢が剥がれ落ちて、耳の中に溜まったものです。特に耳垢が多い方や、湿った耳垢(飴耳)の方は、補聴器の音が出る部分に、耳垢を詰まらせてしまい音が出にくくなることがあります。

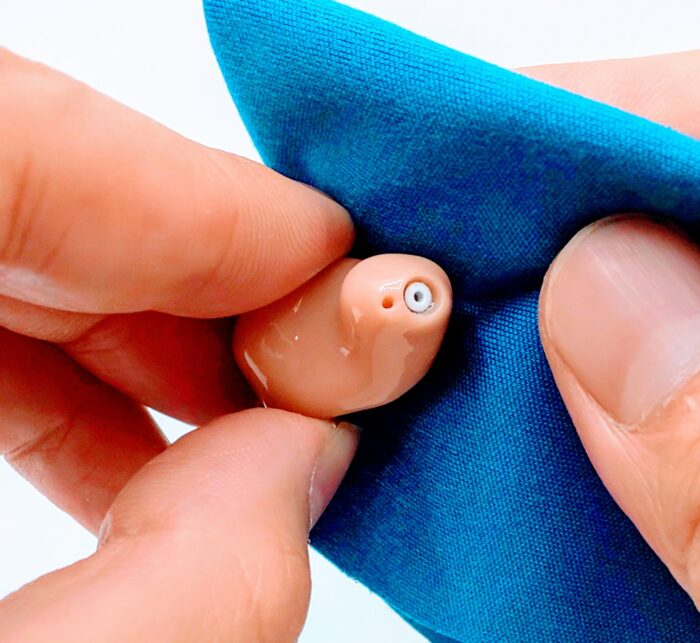

故障しないための、音が出る部分のお手入れ方法

補聴器のお手入れ方法は、種類や形状によって少し異なります。

ここでは、耳あな型補聴器の簡単なお手入れ方法をご紹介します。

耳あな型補聴器の簡単なお手入れ方法

1)補聴器を使ったあと、乾いた布やティッシュで全体を拭く。

2)専用のブラシで音の出口にブラシをかける。

たったこれだけです。

耳の中を綺麗に保つためにも、補聴器を故障から守るためにも、日々の補聴器のお掃除だけでなく、耳鼻科での定期的な耳垢のお掃除もお勧めします。

耳あな型補聴器の詳しいお手入れ方法についてはこちらをご覧ください。

耳あな型補聴器のメンテナンス方法、3種類

乾燥ケースを使っていない

専門店で補聴器を購入すると、どのメーカーであっても必ず補聴器用の乾燥ケースがセットで付いてきます。

しかし「補聴器を乾燥ケースに入れない日がある」「そもそも乾燥ケースを使っていない」または「乾燥ケースを無くしてしまった」という方が、時々いらっしゃいます。

湿気で錆びると補聴器は故障します

補聴器は朝から晩まで身につけて使う道具なので、汗や汚れが補聴器に付着します。

補聴器にはマイクという音を聞き取る場所があり、その箇所は密閉されていません。電池を入れる開閉電池カバーもあり、こちらも密閉はされていません。

電池を入れる開閉電池カバー

汗や汚れをそのままにしておくと、マイクや電池カバーなどの隙間から汚れが染み込んでしまいます。補聴器に湿気が入り込むと、マイクやスピーカー(レシーバー)の金属部品や錆びたり、ゆがんだりして、音が小さくなってしまいます。時には音が突然止まってしまうこともあります。

画像はワイデックス社のホームページより引用

汗や汚れをそのままにしておくと、隙間から汚れが染み込んでしまいます。

故障しないための正しい乾燥ケースの使い方

補聴器の故障を予防するためには、しっかり乾燥することが重要です。

補聴器の乾燥ケースにはいくつか種類があります。大きく分けると、蓋のついたプラスチックの乾燥ケースと電動乾燥ケースの2種類があります。

プラスチックの乾燥ケース

プラスチックの乾燥ケースは、専用の詰め替え乾燥剤を使用します。ケースは軽く、電気を必要としないので、旅行にも便利です。

使い捨ての乾燥剤を入れます

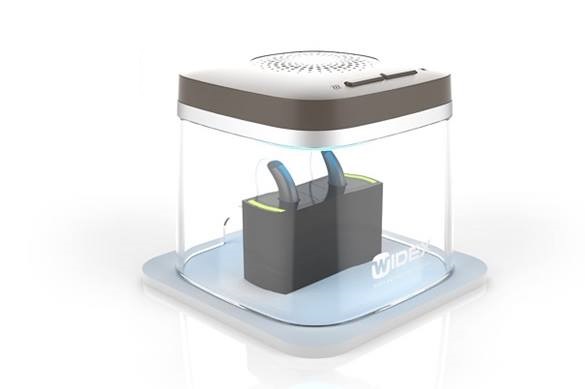

乾燥剤不要の電動乾燥ケース

プラスチックの乾燥ケースも機能的ですが、お仕事などでよく汗をかく方やスポーツをする方へお勧めは、補聴器専用の電動乾燥ケースです。各メーカーとも仕様は異なりますが、どの電気乾燥機も取り扱いは簡単で、確実に補聴器を乾燥します。

ここではシグニア補聴器の電動乾燥ケースをご紹介します。

電気で動く電動乾燥ケース、「パーフェクトドライラックス」は、乾燥だけでなく紫外線照射装置を内臓しています。耳垢を食べる雑菌の繁殖も同時に防ぎます。シリカゲルなどの乾燥剤を定期的に交換をする必要もありません。コンセントにつないでおけば「いつでも」「簡単」「清潔」に補聴器を良い状態に保ってくれます。

詳しい記事はこちらをご覧ください。

補聴器を汗から守る!電動乾燥ケース、パーフェクトドライラックス!

乾燥ケースは、湿気を取り除いてくれる大切なお手入れ用具です。一日の終わりには、補聴器専用の乾燥ケースに入れてしっかり乾燥しましょう。

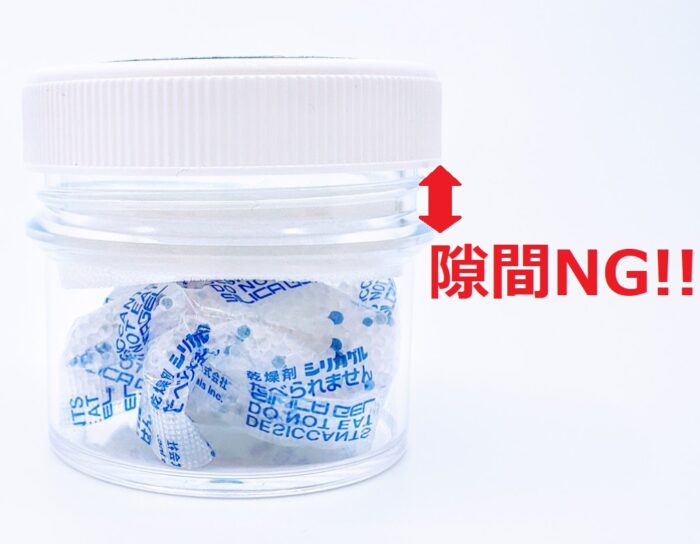

乾燥ケースの専用乾燥剤を交換していない

補聴器の乾燥ケースには専用の乾燥剤が使われます。この乾燥剤は、定期的に交換する必要があるものです。

お客様に乾燥ケースの取り扱いをうかがうと「毎日、乾燥ケースに入れているけど、乾燥剤を交換したことはない」という方がいらっしゃいます。乾燥剤の交換について説明すると「いつ替えるの?」や「えっ?取り替えるの?今まで替えたことがない」と驚かれる方がいらっしゃいます。

稀に補聴器用の乾燥剤を使わずに、お菓子の袋に入っていた乾燥剤を使ってしまう方もいらっしゃいます。

効き目が切れた乾燥剤は、効果がありません。

先にもお伝えしたように、精密機器である補聴器は、汗や湿気で故障します。効き目が切れた乾燥剤には、湿気を吸い取る効果がありません。

乾燥剤を交換するペースは、乾燥剤の種類や季節によりますが、1ヶ月〜3ヶ月前後です。

補聴器ケースは、ふたをしっかり閉めましょう。緩いと乾燥しません。

大事なのは乾燥剤の種類と交換のタイミング

乾燥剤にはいくつか種類があります。最適な乾燥剤は、補聴器の形状などによって変わります。なお乾燥剤を開封した後の有効期限は、空気の乾燥具合で、大きく変わります。梅雨時は短く、冬は長くなります。

乾燥剤の交換を忘れないようにお気を付けください。

代表的な乾燥剤の種類、それぞれの交換時期、有効期間をご紹介します。

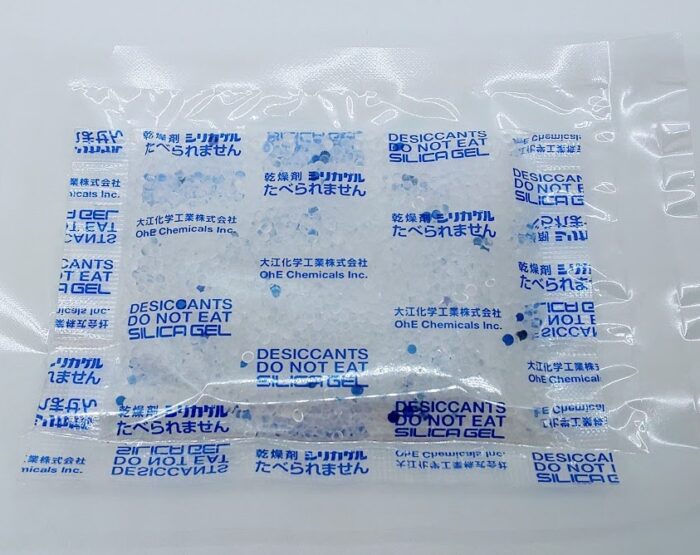

標準のシリカゲル乾燥剤

使える補聴器:ほぼすべての補聴器

商品名:詰め替え用乾燥剤 シリカゲル(162円 税込)

交換時:水色の粒がピンク色に変わってきた時

有効期間:1~3か月

青色の粒がピンクに変わったら取り替えましょう

標準のシリカゲル乾燥剤

画像はシグニア補聴器ホームページより引用

使える補聴器:シグニア補聴器のすべての補聴器

商品名:詰め替え用シリカゲル 2個入り(1,000円 税抜)

交換時:オレンジ色が白くなってきた時

有効期間:1~3ヶ月

フォナック補聴器の充電式用乾燥剤

充電器用ケース専用の乾燥剤

充電ケースに、乾燥剤がいれられるようになっています

使える補聴器:フォナック補聴器の充電式用

商品名:ドライカプセル(960円 税抜)

交換時:オレンジ色が白くなってきた時

有効期間:未開封:特に期限なし、開封後:1ヶ月

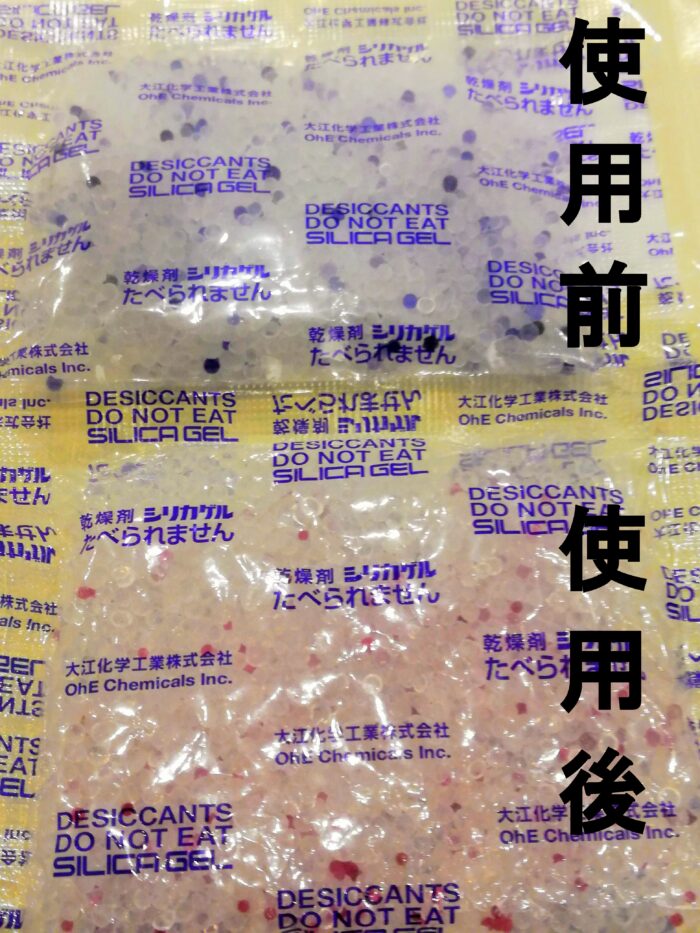

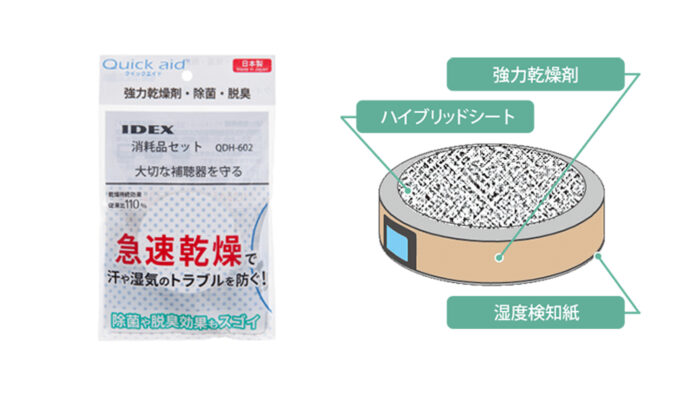

除菌・脱臭効果もある乾燥剤

画像はIDEX株式会社のホームページより引用

使える補聴器:ほぼすべての補聴器

商品名:クイックエイド(590円 税抜)

交換時:湿度検知紙の色が青色からピンクになってきた時

有効期間:未開封:1年半、開封後:2ヶ月

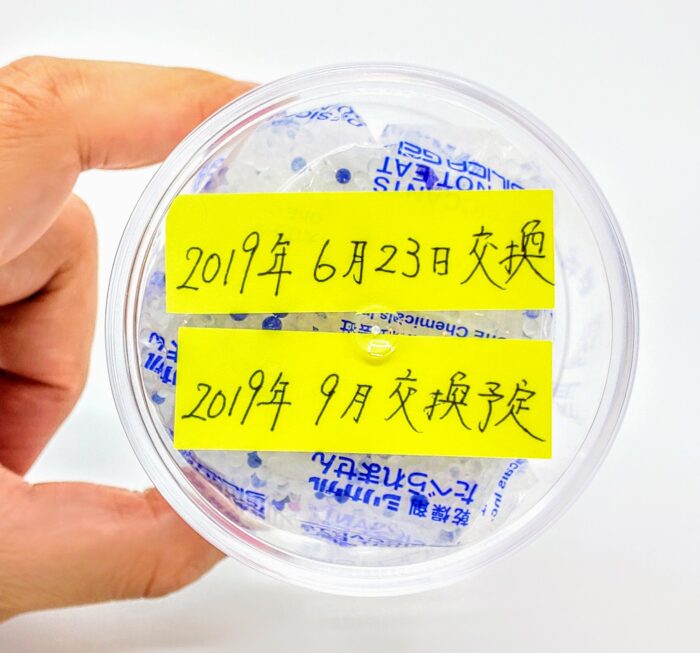

乾燥剤の交換を忘れないために

乾燥剤を交換する時期を忘れないように、乾燥剤を交換したら、新しい乾燥剤に交換した日と次回の交換予定日、両方を書いておきましょう。(片方しか書かないと、使用期間が分からなくなります)

交換した日付と次回交換予定日を書けば忘れません

適切な乾燥剤を適時に使用すれば、補聴器を湿気や錆から守り、故障の予防になります。故障したときの修理代と比べれば、乾燥剤を定期的に交換した方が断然お得です。

補聴器用電池を乾燥ケースに入れるのはNG

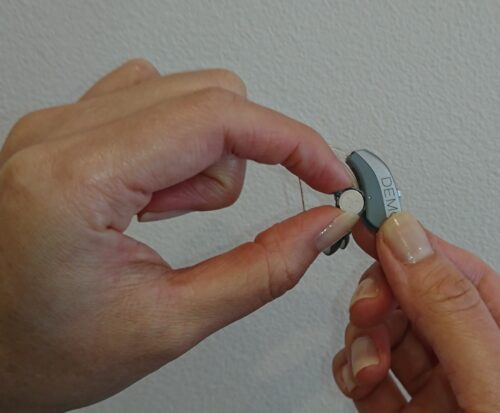

補聴器を乾燥ケースに入れる際に、使用中の電池を一緒に入れてしまう方がいらっしゃいます。補聴器用の電池は、電池カバーから外して、乾燥ケースの外に置くのが正しい取り扱いです。

「電池がすぐ無くなってしまう。故障じゃないのか」とおっしゃるお客様のお手入れ方法を伺うと、乾燥ケースの中に補聴器の電池を入れている方が少なくありません。乾燥ケースに電池を入れてしまう方にお話を伺うと「いちいち電池を外すのは面倒くさい」とのこと。

補聴器の電池を外さず、補聴器と一緒に乾燥ケースに入れると、どうなってしまうでしょう。

補聴器の電池を乾燥ケースに入れると、電池の減りが早くなります

乾燥ケースに補聴器用電池を入れると、電池の寿命が短くなります。これは補聴器の電池が、一般的な乾電池と構造が違うためです。

補聴器の電池には極小の穴が開いています

補聴器の一般的な電池は、空気亜鉛電池と呼ばれる補聴器専用の電池です。目に見えない極小の穴が開いています。この穴を通じて、空気と化学反応を起こすことで、電気を生み出しているのです。

そのため補聴器用電池の周りの空気が乾燥していると、化学反応が過剰に早く進み、電池が切れるのも早くなります。電池が切れれば補聴器が止まるので、音も出なくなります。

新しい電池はシールをはがして使います

補聴器用電池を長持ちさせる正しい取り扱い

補聴器を乾燥ケースに入れる際には、補聴器用の電池を補聴器から外します。電池は乾燥ケースに入れません。このようにすれば補聴器用電池の過剰な乾燥を防ぎ、補聴器の電池を長持ちさせることができます。

電池は乾燥ケースの外で保管しましょう

乾燥ケースのフタが磁石になっていれば、発電するプラス面(+)平らな方を磁石に向けて置くようにしましょう。電池の消耗を最小限に押さえることができます。

※ちょっとだけ注意事項

封を切った補聴器用電池は、極小の穴をシールなどでふさぐのはやめておきましょう。シールで穴をふさいだ際に、接着剤が穴に付着すると、電池が正常に動作しなくなります。

補聴器は「正しい取り扱い」が大切

補聴器は、毎日身に着けて使うものです。そのため、お手入れが大切です。しかし慣れてくると次第に取り扱いが自己流・簡潔になりがちです。「間違った取り扱い」を覚えてしまうと、不具合が起こりやすくなります。

補聴器の不具合を予防するために、購入後は定期的に販売店へ行って、補聴器の状態と取り扱いをチェックしてもらいましょう。

補聴器のメンテナンスは、もちろん補聴器店でも行いますが、お客様ご自身が補聴器を正しく取り扱うことで良い状態を長期に保つことができます。

本記事が、皆様の補聴器の正しい取り扱い、そして補聴器を良い状態で使っていただく助けになれば幸いです。

補聴器をいやがる/つけたがらない高齢者が「難聴じゃない!」と言い張る理由

補聴器をいやがるのは”難聴の受容”が難しいから。

一般的な高齢者は、難聴で困っている自覚があれば、補聴器を使うことを検討します。困っている自覚が強いほど、補聴器に積極的です。しかし難聴で困っている自覚があっても、なお補聴器をいやがる高齢者がいます。

高齢者が「自分は難聴である」という自覚を持つことと、難聴の自覚があっても「難聴の事実を受け容れられない」心理は、別のことです。個人差はありますが、高齢者の気持ちの中で「難聴を認めたくない」という感情は、とても強力です。

たとえば家族が「補聴器を使って欲しい!」と希望している場合、ご本人に難聴の自覚が無い場合と、自覚があっても難聴の事実を受け容れられない場合では、補聴器の薦め方を変えた方が良いでしょう。

今の自分を、そのまま受け容れることを”受容”といいます。難聴を受容できない高齢者の心理とは、どのような状態でしょうか。

自分の難聴に気づいても、それを認めたくない高齢者

難聴の高齢者が、自分の難聴を認めたくない心理や感情にはいくつかのバリエーションがあります。

1)難聴を老化や大病と結びつけて考えている

高齢者は何かしらの健康問題を抱えていることが多いです。高血圧、高血糖、腰痛、神経痛など様々です。高齢者にとって、いわゆる健康問題はとても身近で重要な話題です。

難聴を受け容れない高齢者は、自分の難聴と大きな病気とを結びつけて考えてしまっている場合があります。大きな病気を心配し、難聴の話題を丸ごと怖がっている可能性があるのです。

こういった健康問題を過剰に心配している場合、専門家のカウンセリングで安心できる場合があります。

たとえば専門家の説明では、人間の聞こえる仕組み、難聴がどのように悪化するのか、難聴が認知や心へ及ぼす影響について、具体的にご説明します。同時に「難聴が影響しないこと」もご説明します。

具体的なエピソードでは、血管にステントを入れているお客様が、ご自分の難聴を過剰に心配されていた事例があります。

この方の場合は「血管の老化現象は、聴力低下の一つの要因になりえます。もちろん、すべての難聴者の血管にダメージがあるわけではありません。また難聴が原因になって、血管にダメージが発生することもありません」というご説明で、難聴に関する過剰な不安が解消されました。

2)難聴を恥や罪だと感じている場合

心の中で、自分が難聴であることを恥ずかしいと感じる方もいます。

家族や友人との会話の際、自分が難聴のために迷惑をかけ、相手の負担になってしまうことを”自分が悪い”と感じてしまうのです。

自分の難聴が悪いことと思ったとき、積極的に解決しようという気持ちになるとは限りません。ご本人が簡単に解決できることなら、解決に向かって行動するでしょう。しかしご本人にとっての難聴問題は、どうしたら解決できるのか、もしくは解決できないのか、よく分からない難しい問題です。

罪悪感を感じながら、こういったよく分からない状態に陥ると、難聴の理解や問題の解決を諦め「私は悪くない!」ということにして、難聴の存在をすべて否定する気持ちにつながっていきます。

こういった心理の高齢者の場合、有効な対策は、他の難聴者と関わりをもち、話を聞いてみることです。70歳代のおよそ50%は難聴になりますから、高齢者であれば、そんなに苦労せず難聴の知人を見つけることはできると思います。同窓会などがあれば、連絡先を交換して、難聴の人や補聴器を使っている人の意見を聞いてみると良いでしょう。

難聴である事実に対して、難聴のご本人がどう感じているかは千差万別です。

・恥ずかしいと思っているのか?

・当たり前の老化現象として受け容れているのか?

・補聴器などで解決して恥ずかしいという思いが解消されているのか?

自分の難聴を受け容れられない高齢者も、同じ高齢者から難聴への向き合い方を聞くことができれば、徐々に考えが変わっていきます。

最初は「難聴になった自分は恥ずかしい」と考えていた高齢者でも、自分が悪かったり恥ずかしいのではなく「難聴になるのは当たり前」という考えになり、その後「会話に困っている事実」を素直に受け容れられるようになっていきます。

この段階まで来ると、かたくなに補聴器をいやがることは無くなってきます。

難聴を受け容れられず、葛藤している人の声。

難聴を受け容れられない高齢者は、聞こえないことへの悔しさや歯がゆさを感じており、それをごまかそうとしている場合もあります。こういった状態では、自分の難聴を素直に受け容れることが難しくなります。

人によって考え方の違いがとても大きいのですが「自分の難聴を受け容れるのに、時間がかかった人の声」をご紹介します。

「(難聴であることが)もう情けない」

このセリフを涙を浮かべながら言った方がいます。比較的、古い世代の高齢者には「他人に迷惑を掛けてはいけない」と教えられ育ってきた方が多くいます。彼らは自分のことは自分でするのが当然であり、機械の力を借りることを情けないと考えることがあります。

会話という当たり前のことが上手く出来なくて「恥ずかしい」

聞こえない事が恥ずかしい、普通の人より劣っていると思われそうで心配、相手の質問に間違った返答をしていないか不安、あの人は聞こえていないと他人に気づかれたくない。こういう気持ちや考えになっている方は、人と会話する時、大きな声で一方的にマシンガンのように話し続けることがあります。

「まだ、そんな年じゃない!」・・・老化を認めたくない、認めない、認められない。

静かな場所なら聞こえる。(相手の)話し方が悪い。ぼそぼそ話されたら分からない。会話の困難さを自覚していても、自身の老化を認めず否定してしまうと、原因を他人や環境に求めたくなります。

将来の健康悪化を恐れるあまり、見て見ぬふり

加齢によって人の身体は少しずつ衰えていきます。そうすると一部の高齢者は、将来の健康悪化を恐れるあまり、自分の身体の不調に気付いても無視しようとします。実際に「検査しても悪いところが見つかるだけで、治るわけじゃない」という方もいました。

この見て見ぬふりがクセになってくると、難聴について自覚があっても、否定して受け容れなくなってしまいます。

「(難聴は)歳のせいだから、仕方ないよ」という過剰な受容、悟りの世界。

年齢と共に聴力が衰えることは普通のことなのですが、それに対して”補聴器を使うような解決すべき問題ではなく、問題を含めて、そのままを受け容れるべき”という心理になっている方もいます。しかし実際に補聴器を体験して、生活が改善すると前向きになることが多いです。

高齢者が、自分の難聴を受け容れる前の心は複雑です。すでに難聴による困りごとを自覚している高齢者が、補聴器を拒否したら、ここでご紹介したような深い気持ちの問題を抱えている可能性があります。その結果として、難聴を受け容れることが出来なくなっているかも知れません。

こういった心理にある方が難聴を受け容れるには、ご本人の勇気と応援者によるケア、両方が必要です。

難聴を受け容れるには、本人の勇気と応援者が必要

本人の勇気は、ら困りごとが小さなうちから、他人に相談してみること。

少しでも会話に不安を感じた、まずは耳鼻科を受診しましょう。また、補聴器専門店に相談へ行くことも良いでしょう。間違った情報に踊らされる心配がなくなりますし、聴力測定を受ければ記録が残ります。

そして一度でも専門家に会って話を聞いておくと、その後、本当に困った時に相談しやすくなります。だれしも、初めての経験には腰が重くなるものです。相談だけの最初の一歩を、早めに経験しておくことが、ご本人の勇気です。

応援者として家族にできることは根気よく待ち、準備して、タイミングを選ぶこと

補聴器を使ってくれない難聴者が家族にいると「早く補聴器を使ってくれればいいのに」「本人だって会話が便利になるのに」「私たちも助かるのに」と、思ってしまいがちです。

しかし、ここまでご紹介した通り、ご本人に難聴の自覚があったとしても、難聴を受け容れていなければ、誰かに相談することを固く拒否するでしょう。

家族にできることは、まず情報を知り、良いタイミングを選ぶことです。

難聴の知人とお話する機会があれば、ご本人の許可を得た上で、難聴の体験談と向き合い方を聞いてみると良いでしょう。

もしご本人が「専門家の話を聞いても良い」と言ってくれれば、耳鼻咽喉科の難聴外来や、補聴器専門店に連れてきていただければ、先に紹介した通り、難聴についての知識を得られます。よく分からない不安をいくらか解消することが出来ます。

補聴器の専門家が、応援者としてできること。

私たち補聴器の専門家は、難聴で困っている自覚がない高齢者に補聴器を勧めません。ご本人が難聴による問題を解決したいと思っていなければ、ほとんどの場合、補聴器を拒否されてしまうためです。

補聴器をいやがっている高齢者の方へ、私たちがお役に立てることは下記のようなことです。

「年をとれば、だれでも難聴になり、それが普通であることのご説明」

「聴力測定と、その説明を通して、ご本人が現状を理解するお手伝い」

「ご家族とご本人の間で、どんな行き違いがあるかの仲介役と話し相手」

「難聴によって、一般的にどんな場面で困りやすいかのご説明」

「難聴が進むと、将来に起こることの予想と紹介」

「(ご本人が興味を持って、体験を希望した場合のみ)補聴器の試聴」などです。

将来、今よりお耳が遠くなった時に備えていただき「あの時、話を聞いておいてよかった」「少し補聴器を体験しておいて良かった」と思っていただけるようなサービスの提供を行っていきます。

高齢者が補聴器をいやがる/つけたがらない理由は、本人に困っている自覚が無いから!?

難聴によって困る場面が多い人ほど、補聴器をすぐ使います

加齢とともに進行する難聴は、視力の衰えなどとは異なり、自覚しにくいものです。話しかけられたことに気づかなければ、本人に困っている自覚が生まれません。難聴は、本人より先に、家族や友人が難聴に気づくことも多いのです。

本人が難聴を自覚するには、会話が聞き取れないなどの具体的な困る経験が必要です。

日々の生活の中で、人と会って会話することが多ければ、難聴による困難さを感じる機会も多くなり、おのずと積極的に補聴器を使おうと考えます。

この逆に、人と会ったり、会話する場面が少なければ、難聴による困難さに気づきにくくなります。本人に困っている自覚が無ければ、もちろん補聴器を使おうとは考えません。

難聴の高齢者が困難さを実感する場面について、ご紹介します。こういった場面が、どれくらいあるでしょうか?

日々の生活で難聴だと困る場面(よくある状況)

難聴になった本人が困りごとを自覚するのは、人と会って会話する場面です。様々な人と関わる機会が多くなると、会話の機会が増え、初めて不便さを自覚し始めます。個人差はありますが、難聴のご本人が困りごとを感じることが多い場面をご紹介します。

・家庭内で家族に話しかけられて、最初の一言が分からない。

普段の生活の中で、家族との会話がある方は、難聴を自覚しやすくなります。

・スーパーやコンビニで、レジの人の声がハッキリしない。

自分で、スーパーまで買い物に行く方の場合は、難聴の困難さに気づきます。

・習い事の教室で先生の声が聞き取れない。

自分は聞こえないのに、周りの方が聞こえている状況で、難聴に気づきます。

・ゴルフのプレー中に言っていることが分からない。

屋外では、風の音や雑音が多くなることで難聴の困難さを実感します。

・レストランで相手の話が分からず、笑ってごまかしてしまう。

周囲の音が多いと、聞きたい言葉がかき消されて、肝心の会話の内容がわからない。

・病院での待合室で、自分の名前を呼ばれていないか心配になる

付き添いなしで病院へ行く方は、難聴の自覚が早いです。

・診察室の中で、医師がマスクを付けていると聞こえづらい。

定期的に通院している方が、医師の話を聞くための補聴器を求めるケースは多いです。

・テレビの音量について、家族から(時には近所の方からも)大きすぎると注意される。

大きな音量でテレビを見ていても、注意する方がいなければ、難聴の自覚は遅れます。

時々しかないけど、とても重要で困る場面

日々の生活では難聴を自覚していない高齢者でも、ある特別な場面では、困りごとを強く感じることがあります。

それは高齢者自身が、大事だと思っている場面です。大事な場面は、同窓会、趣味の集まり、自治会の会合、お金に関する話し合いなど、人によって様々です。

ご本人が大事だと思っている場面で会話ができないと、初めて「聞こえなくて困った!」と困りごとを自覚しはじめます。

時には、ご本人の難聴に対する意識が一気に変わる場合があります。

「難聴のままでは困る!」と自覚するきっかけになる特別で重要な場面をご紹介します。

・難聴のために交通事故にあいそうになる経験。

視界の外からの車や自転車の接近に気づけず、ぶつかりそうになってヒヤッとする。いわゆる気配というのは、音です。難聴になると、自転車の接近に気づかないことは増えます。

・親戚の結婚式のスピーチが聞き取れなかった。

お孫さんの結婚式のスピーチで、祖父母宛の話があるなら、それはとても重要度が高い場面です。

・同窓会に出席したら、友人に難聴を指摘された。

同年代の方と自分を比べて、自分の方が劣っていると感じたら、それは本人にとって重要な問題になっている場合があります。

・夫婦のどちらかが入院して、看病し、医師の話を自分が聞かなければ!

パートナーのどちらかが健康を崩したら、夫婦どちらか健康な方が医師の説明をしっかり理解する必要があります。

・クレジットカードの本人確認の電話の際、受け答えが出来ずクレジットカードを止められてしまった。

こういった重要な電話は、家族に代わってもらえません。かならず本人が聞き取って、返事をしなければいけません。

・自治会の会合で、いい加減にあいづちを打って返事をごまかしていたら、役員になってしまった。

話が分かっていないときに、あいまいな返事をすると、大変な事態になってしまうこともあります。

補聴器をいやがる高齢者に、補聴器を使う気持ちになってもらうには?

難聴による困難さ、不便さを実感するには、周りの人ではなく、難聴の本人が”これは困った!”と自分で感じる体験が必要です。ご本人に困っている自覚があれば、おのずと補聴器を使う気持ちになってきます。

”これは困った!”と感じるきっかけは、まず日々の生活の中で人と会う機会が多く、たくさん会話をすることです。会話の機会が増えれば、難聴による困難さを感じる機会が多くなります。

また日々の生活の中で、会話が少なくても、”ご本人が大事にしている特別な場面”で、よく聞こえないと「難聴のままでは困る!」と、困難さを自覚するきっかけになります。

ご家族やお知り合いに、難聴なのに補聴器をいやがる高齢者を見つけたら

1)まず話しかける。会話する機会を増やす。

2)人と会って、おしゃべりする機会を増やす(親戚の集まりに誘うなど)

3)周りに迷惑なほどの大きな声で話しかけるなど、過剰な親切を控える。

などを心がけてもらうと、良いかも知れません。

また、ご本人が大切にしている場面を見つけたら、その予定の前後に、補聴器を提案してもらうのも良いでしょう。

難聴の高齢者に身近な方へ

高齢者が難聴になると、ご本人より先に、家族や身近な方が先に気づくことがあります。それによって最初に困るのは、ご本人以上に親しい身近な方々です。

ご本人、ご家族、ご友人、皆さん一緒に難聴と補聴器について考えていただくと、良い解決に向かうと思います。

難聴の高齢者が補聴器をいやがる/つけない理由は負担感!

高齢者が補聴器を負担と思う主な理由

補聴器未経験の高齢者からお話をうかがうと、ご自分から積極的に補聴器をつけようとする方とつけたがらない方に分かれます。

補聴器をいやがる方は、どんな負担感を想像しているのでしょうか?その想像は勘違いでしょうか?それとも実際に補聴器を使うには、大きな負担があるのでしょうか?

うわさ話から想像する補聴器の値段

高齢者の皆さんの間では、補聴器についてさまざまな噂話が流れているようです。

「〇〇さんが補聴器始めたって。10万円で十分よく聞こえたって言ってた!」

「XXさんが買った補聴器、80万円もしたんだって!!」

「え、本当に!?そんな高いの買ったの!!」

こういった、何が本当か分からない情報が、高齢者の耳に数多く届いています。どんな噂話を聞いているかは、友人関係によって実に様々です。耳に届いた噂話によっては、過剰に高額なイメージを持っている方もいます。

補聴器の値段には実際に大きな幅があります。広告やインターネットを見てみると、片耳数千円から両耳100万円以上のものまであります。

そして日本市場での実際の補聴器の平均購入金額は23万円です。

この23万円という数字は、一人当たりの平均金額です。(一般社団法人 日本補聴器工業会 Japan Track2018調査報告より当社推計)

この平均23万円という金額を高いと思うか、安いと思うかは人それぞれです。

「難聴の問題を何とかして解決したい。若いころと同じように会話が楽しめるようになりたい」という思いが強ければ、23万円は安く感じるかも知れません。

この逆に難聴の問題を軽く考えていたり、新聞に載っている「格安補聴器3,000円」という広告ばかり見ていると、とても高く感じるかも知れません。

※補聴器一台あたりの平均価格は15万円。人間には耳が左右にあります。補聴器は必ず両耳に使うわけではなく、片耳だけに使う人もいます。補聴器をつけている人のうち、45%の方は片耳、55%の方は両耳に補聴器を使っています。

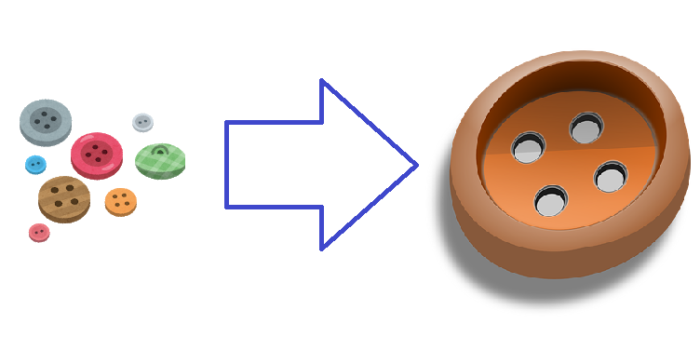

指先の動きの衰えから、小さな補聴器の取り扱いに負担感

高齢者にとって、補聴器のような小さな機械を自分で取り扱うということは、負担になる場合があります。

若い方、手先が器用な方には想像しにくいことなので、高齢者の手先の器用さが加齢によってどのように低下していくか、少しご紹介します。

まずは日常生活の中でよくある服の着替えを例に見てみましょう。

肩や首が自由に動かせる方なら、どんなデザインの服でも好みで選ぶことが出来ます。

でもお年とともに肩が動かしにくくなり、腕が上がらなくなると、Tシャツなどの上からかぶって頭を通す洋服は、着ることが難しくなります。

もちろんワンピースなどの背中側にフックがある服は着れません。

このため腕を上げることが難しくなった高齢者は、前ボタンの服だけを選ぶことになります。

次に、指先の器用さも少しずつ失われていきます。80歳代の平均的な指先の感覚は、50歳以下の人が、手袋を二重にはめた状態とほぼ同じと言われています。

この状態になると、今度は洋服のボタンを付けたり外したりが難しくなります。

男性ならワイシャツを着ることが難しくなり、ボタンの服を選ぶときにも、ボタンが大きな服しか選べなくなります。

小さなボタンより大きなボタンを選びます

大きなボタンでも自分で留めることが難しくなれば、次はファスナーの服を選ぶことになります。

このように高齢者は、毎日の服の着替えだけでも、指先の動きの難しさを感じている場合があります。

日々、指先の鈍さを自覚している高齢者が、小さな補聴器を取り扱うことについて、大きな負担を想像することはよく分かります。

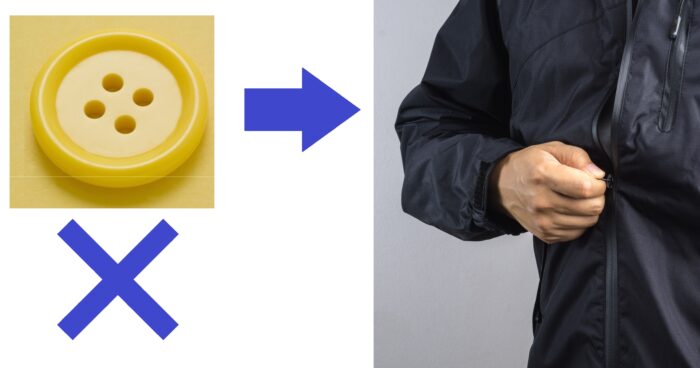

実際の補聴器は、すべて取り扱いが細かく、高齢者にとって難しいのでしょうか?

小ささを優先した目立ちにくい補聴器については、細かい取り扱いが必要です。

しかし最近の補聴器には、取り扱いの簡単さに特化した商品も出てきています。例えばリウマチで指先にマヒがある高齢者でも、自分で補聴器を取り扱っている例が実際にあります。

補聴器に限らず「初めての経験」がすべて面倒くさい

補聴器を使うには、どうしてもご本人が販売店へ出向く必要があります。

難聴によって、どんな困りごとを感じているか、自分で話さなければいけません。

また聴力測定を受ける必要もあります。

測定の後には、補聴器を体験する時間があります。

体験の結果、最終的に補聴器を購入するなら決断が必要です。

このように補聴器でよく聞こえるようになるまでには、いくつかの手順があります。

これらの手順は、補聴器が未経験の高齢者にとって、まったく初めてのことです。

人は高齢になると、新しい経験をおっくうに感じ、行動したがらなくなる傾向があります。これは補聴器に限らないことですが「初めての経験」は、めんどくさくなりがちです。

このめんどくささが、補聴器をいやがる理由になっている場合があります。

コミュニケーションの場が少なく、難聴に気づいていない

「周りの人は私が聞こえていないと言うけれど、ちゃんと聞こえている」

補聴器をいやがっている高齢者の方から、よく聞く言葉です。

お年とともに少しずつ進行するのが難聴です。そのため高齢者は、本当に自分の難聴に気付いておらず、自覚していない場合があります。

老化が原因の難聴が始まるのは、早い方だと60歳代です。この年齢は、仕事を辞めるなどコミュニケーションの場が減る時期とも重なります。ご本人は自分で聞こえの低下に気づきにくいのです。難聴の自覚が無ければ、補聴器にメリットを感じず、負担だけを感じてしまうのは自然なことです。

難聴の自覚がないのは、コミュニケーションの場が少ないことが主な原因になっています。

自覚がない難聴とはまた別に、難聴の自覚はありながらも、自分が難聴であることを否定し、受け容れようとしない高齢者もいます。次の項目で詳しく解説します。

「難聴は劣っていること」と先入観にとらわれ、自分の難聴を無視する

難聴の状態に対して「劣っている」というイメージを持っている高齢者は、現実にいます。

こういった「難聴者は劣っているというイメージ」を持っている高齢者は、自分が難聴になると、どう考えるでしょうか?

まず自分が難聴者になり、自分が劣っているというイメージを持ち始めます。次に、自分が他人からどう思われているか過剰なまでに心配するようになります。自分が他人から劣っていると思われ、バカにされないか?と恐れ、不安になってしまうのです。

こういった心理状態になると、自分が難聴であると自覚していてもそれを認めようとしません。人に気付かれないように、難聴を隠そうとします。

こういった人は、たとえば人と会って話をするときに、自分ばかりがたくさん発言し、相手に話す隙を与えません。これは「相手に話させると、自分の耳が遠いことが見つかってしまう」と恐れているためです。

難聴を隠したい気持ちが強いと、補聴器の利用はもちろん耳鼻科の受診など、いわゆる難聴の対策をすべて拒否したりします。

難聴に対するネガティブな思い込みが強い高齢者は「難聴になった自分」を認め、受け容れることに大きな負担を感じる場合があります。ネガティブな思い込みが強いほど、この負担感は大きくなる傾向にあります。

難聴に対する長年のネガティブな思い込みを変えるには、高齢者本人の勇気と家族の理解、両方が必要になります。

「補聴器まだ早いんじゃないの?」と家族や友人の否定的なコメント

高齢者はお友達から聞いた噂話を強く信じることがあります。

親しく信頼している友人には自分の難聴について相談し、補聴器の利用を検討していることを話し、友人の意見を求めることもあるでしょう。

このとき「補聴器まだ早いんじゃないの?私とこうしてお話しできてるじゃない」と言われ、補聴器を試そうとした思いを否定される場合があります。

こういった補聴器に対する否定的なコメントを聞くと、補聴器を躊躇させる要因になります。

また具体的な相談の他にも、世間話として「私も補聴器を買ったけれど、役に立たなかったわ」と友人の失敗談も、補聴器を試そうという行動をためらわせます。

なお信頼している友人の言葉は、強い影響力を持っているので、肯定的な話を聞くと、補聴器を使う気になる要因にもなります。

いくつか肯定的なコメントを紹介します。

「補聴器をつけてみて、本当によく聞こえるようになった。もっと早く使えばいいと思った。あなたも早く使った方がいいわよ」

「毎日補聴器を着けていたら慣れてきて、いつも使うようになったの。今もよ。テレビは字幕なしで見れるようになったし、孫と話せるようになったのよ!もっと早くつければよかった」

「この前、補聴器屋さんに行って、耳に着けて試してみたの。そうしたら、すごくよく聞こえたの。次の年金、来月だし、買おうかなと思ってる」

こういった補聴器を使っている友人からの肯定的なコメントは、補聴器をつける想像の負担感を減らし、聞こえがよくなる期待感を大きくしてくれるようです。

まとめ

高齢者が補聴器を使うことに負担を感じる理由をまとめると、以下の5つです。

・小さな補聴器の『細かい取り扱い』への負担感

・補聴器という『初めての体験』へのめんどくささ

・難聴で『困っている自覚が無い』ため、補聴器のデメリットだけを意識すること。

・難聴になった自分を他人より劣っていると感じ『難聴を隠したい気持ち』が強くなっていること。

・家族や友人から「補聴器はまだ早い」と言われ『他人の意見を覆すこと』への負担感。

ここに紹介した負担感は、ご本人の想像によって膨らんでいる部分があります。

難聴の高齢者にとって、補聴器は「便利そうだけれど未知な道具」です。

ここに紹介した「高齢者が補聴器をいやがる負担感」について思い当たる場合は、私たちのような難聴と補聴器の専門家にご相談ください。

もしご家族に難聴の方がいるようでしたら、ご本人が感じる負担感について、少しだけ考えていただき、ご本人を励ますような声掛けをお願いします。

本記事が、難聴のご本人とご家族や友人のお役に立てば幸いです。

ご家族向けの情報はこちら

補聴器は両耳か片耳か?それぞれのメリット・デメリット

補聴器を両耳で使うメリット(片耳のデメリット)

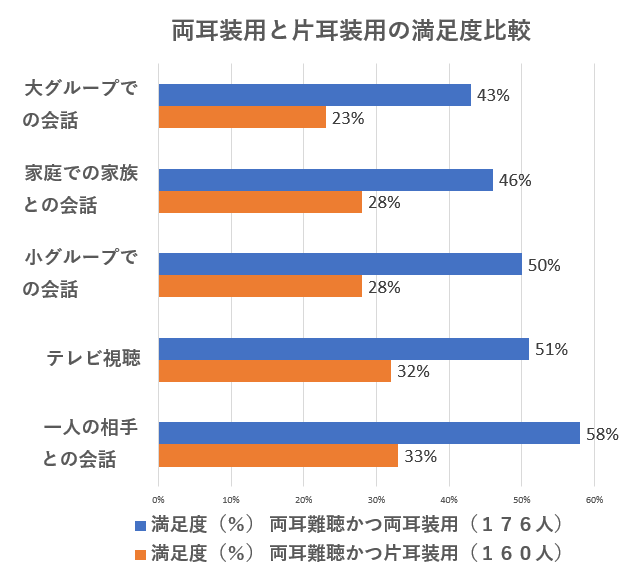

引用元:一般社団法人日本補聴器工業会調べ JapanTrac2018調査報告

左右の聴力が同じくらいの難聴であれば、補聴器を片耳だけで使うより、両耳で使った方が満足度が高いというデータがあります。とくに複数人での会話では、大きな差があります。

補聴器を両耳で使うメリット・デメリットをきちんと理解した上で、自分で選べれば、より納得して使うことができます。まずは補聴器を両耳で使うメリットをご紹介します。

①両耳だと音の方向が分かりやすくなる。

人間は、左右の耳が同じくらいに聞こえる状態だと、音の方向が分かるようになっています。例えば右方向に音の発生源があれば、通常、右耳には大きく音が聞こえます。音の発生源から遠い左耳には小さく聞こえます。

こうして人は、左右の耳に入ってくる音の微妙な差で、無意識に音の方向を判断しているのです。

補聴器を片耳だけに着けた場合、この機能が正常に働かなくなり、音の方向は分からなくなります。補聴器を着けた方の耳は、常に音が大きく聞こえるためです。

例えば、左耳だけに補聴器を使った場合、右方向から話しかけられても、左から入ってくる音の方が大きいので、左から話しかけられているように誤解してしまいます。

ほかにも、道路を歩いているとき、右後ろから自転車が近づいてきてベルを鳴らした場合、左後ろからベルの音が聞こえてきたと思うので右によけてしまい、ぶつかってしまう可能性があります。

片耳だけに補聴器を着けると、音の方向が分かりづらくなります。

音の方向について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

人間が音の方向を理解する仕組みと、音の方向が分かる補聴器

②騒がしい場所で会話を聞き取るときには両耳が有効

耳のいい人は、うるさい場所で会話するとき、無意識に左右の耳を使い分けています。騒音の発生源が右側にあれば、左の耳で言葉を聞き、この逆に騒音が左側にあれば、右の耳で言葉を聞いています。

騒音と人の声、それぞれの角度によって左右の耳を使い分けて言葉を理解しています。

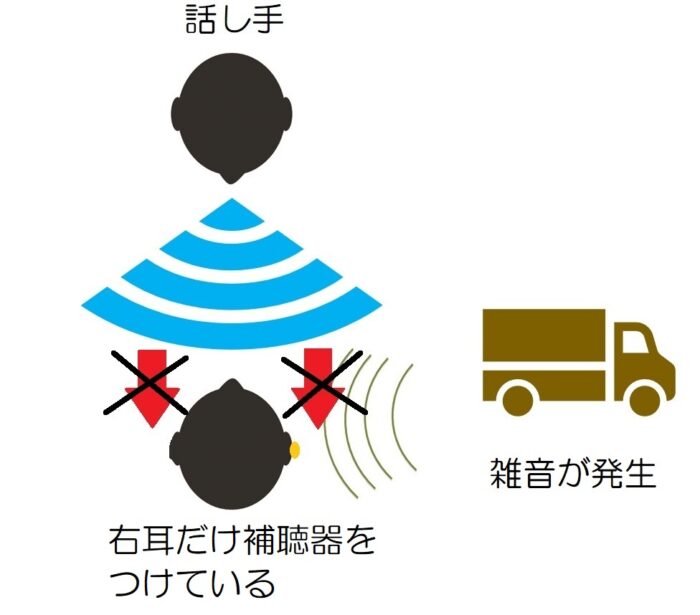

たとえば右耳だけに補聴器を使っている場合、右方向から騒音が聞こえてきたら、人の言葉も聞こえにくくなってしまいます。とくに屋外で会話するときは、交通騒音や風の音など色々な音が入ってくるため、両耳と片耳では聞こえ方の違いが大きくなります。

下の図は、右耳だけ補聴器を使用した場合です。右側から騒音が発生していると、補聴器には騒音と話し手の声が混ざってしまい、かき消されてしまいます。左側は、補聴器を着けていないのでよく聞こえません。

正面からの音(声)は、右側は雑音にかき消される。左側は、補聴器を着けていないので聞こえない。

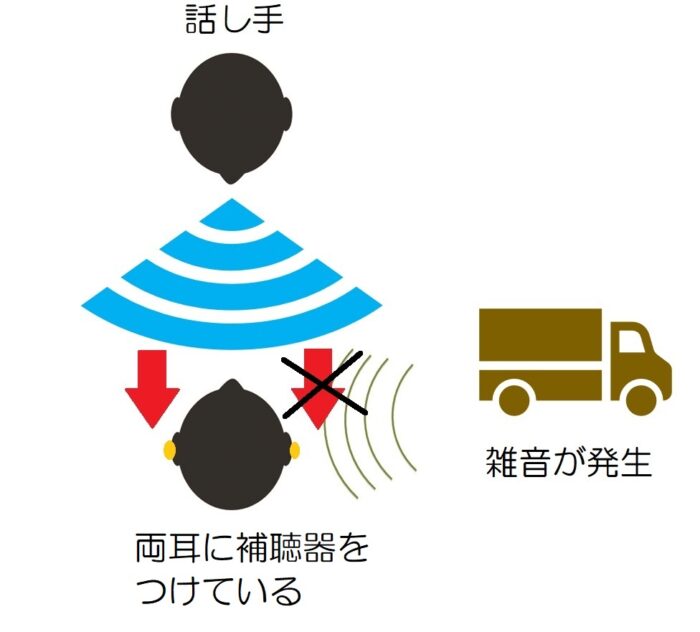

両耳に補聴器を使った状態は、下の図のようになります。

右方向から騒音が入ってきて、右耳には話し手の声が聞こえなくても、左側の補聴器に声が入ってくるので会話に困りません。

正面からの音(声)は、右側は雑音にかき消される。左側は、補聴器を着けていないので聞こえる。

③いろいろな方向から話しかけられても聞き取りやすい。

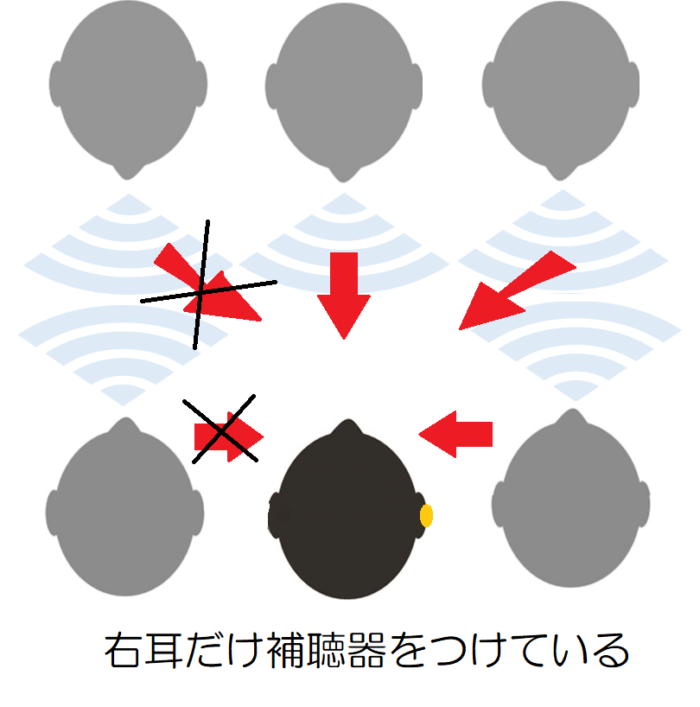

補聴器を使っている人が、誰かと会話する場面で「どんな方向から話しかけられているか?」を調査したデータがあります。

一番、言葉が分かりやすいのは、もちろんお互いに顔を見て話しているときです。真正面という分かりやすい方向から話してもらえる場面は、日常の生活の中で全体の68%でした。この逆に顔を向けていない方向から話される場面(つまり言葉が少し分かりにくくなる場面)は、32%でした。これはアメリカでの調査データなので、遠慮がちな日本人は、もっと顔を見ずに、分かりにくく話している可能性があります。

補聴器を両耳に使った場合、この32%の場面で聞き取りが改善する可能性が出てきます。

まず補聴器を片耳だけに使った場合のデメリットをご紹介します。仮に右耳だけに補聴器を使っている場合、左方向から話しかけられたとき、声が聞こえにくくなります。

右耳だけ補聴器を着けている場合、右方向からの声は聞き取れる。左方向からの声は聞き取りにくい。

左方向からの声が全く聞こえないわけではありません。しかし左方向の声が右耳の補聴器に届くまでに、相当小さくなります。これは自分の頭が障害物になって、音を遮ってしまうためです。

この逆に、両耳に補聴器を使った場合は、下の図のようになります。

両耳に補聴器を着けている場合、前、右、左方向からの声も聞き取りやすい。

日常生活の中では色々な場面で色々な方向から話しかけられます。補聴器を片耳だけに使っていても、補聴器を着けた耳を相手に向ければ、もちろんよく聞こえます。しかし、話しかけられたとき、常に補聴器を着けている耳を相手の方向に向けることは簡単ではありません。

補聴器を両耳に使うと、右から話しかけられても、左から話しかけられても、相手の言葉を自然に聞くことが出来ます。

④上記の①から③の結果から、両耳の方がコスパは良い。

両耳に補聴器を着ける最大のメリットは、補聴器にかけるお金に対して、聞こえの効果が大きくなることです。

仮にご予算が30万円だったとすると、1台30万円の高級な補聴器を片耳に使うよりも、1台15万円の補聴器を両耳に使った方が、総合的によく聞こえます。ご予算が40万円でも50万円でも同じことが言えます。

たとえば最高級50万円の補聴器を1台だけ購入して、補聴器を片耳に使ったとしても、ここまでにご紹介した「両耳に補聴器を使った場合の効果」は、まったくありません。

同じ予算であれば、よりよく聞こえる方が満足していただけると思います。補聴器は両耳に使った方が、コストパフォーマンスが良いのです。

⑤補聴器が一つ故障しても、片耳は聞こえる

補聴器は毎日朝から晩まで使っていれば、時には故障してしまうこともあります。しかし、両耳に補聴器を使っている人の場合、両方の補聴器が同時に故障することはまずありません。両耳で補聴器を使っていれば、急に故障したときにも、最低限、片耳で聞こえる状態を保てます。

また故障以外でも外出先で思いがけず片方の電池がなくなってしまった場合も、しばらくは片方の補聴器で聞き取ることが出来ます。補聴器を両耳で使っている人の、両耳の電池が同時になくなることは、ほとんどありません。

補聴器を片耳で使うメリット=両耳のデメリット

ここまで補聴器を両耳に使うメリットをご紹介してきましたが、ここからは補聴器を両耳で使うデメリットをご紹介します。

⑥補聴器を両耳に使うと管理の手間が2倍になる

補聴器は、小さな道具です。毎日、耳に着けて夜には外し、スイッチを入れたり切ったりする必要があります。耳の穴に入れるため、耳垢が着いたらそれをブラシなどで掃除する必要もあります。

補聴器を両耳に使うと、こういった管理の手間は増えます。

特に手先の器用さに自信がない人にとっては、負担になるかも知れません。利き手であれば耳に着ける動作がスムーズにできても、利き手ではない方の手では補聴器を耳に着ける動作が難しい人もいます。

手先の器用さは左右の手で異なりますが、実は耳の穴の形も左右で異なります。耳の穴の形によって、取り扱いが簡単になったり、難しくなったりする場合もあります。

音や聞こえ方に限れば、たしかに補聴器は両耳の方が良いのですが、管理や取り扱いの手間も、しっかり検討していただくのが良いでしょう。

⑦補聴器の購入、電池、修理のコストが2倍になる。

先に「補聴器は両耳で使った方が、コストパフォーマンスが高くなる」とご紹介しました。それはご予算が合計25万円以上の場合です。

補聴器専門店で流通している補聴器の多くは、お値打ちなものでも片耳10万円ほどになります。

ご予算が20万円以下の場合、両耳にすべきか片耳にすべきかは判断が難しくなります。ご予算が10万円以下であれば、多くの場合は片耳のみに補聴器を使った方が良いでしょう。

また補聴器を両耳に使うと、必要な電池代も増えます。

補聴器には電池式と充電式がありますが、電池式の補聴器を使っている場合は、単純に電池代が2倍になります。

また補聴器を毎日使っていると、いずれは故障します。補聴器の耐用年数は5年とされています。その期間中、一回程度は故障したり、故障しなくても予防的なメンテナンスが必要です。一回5000円から、もしも高額な部品が故障すると4万円程度になることもあります。両耳に補聴器を使っていると、この修理代も2倍になります。

⑧左右の耳の聴力に大きな差がある場合、片耳の方が良いことがある。

先に①から④までに説明した両耳のメリットが当てはまらないことがあります。

それは左右の耳の聴力に大きな差がある方です。その場合は、補聴器を片耳だけに使った方が良い場合があります。

下記のような方は、補聴器を片耳だけ使うことを選んでいます。

・良く聞こえる方の耳の聴力がほぼ健聴の方。

・よく聞こえない方の耳の聴力が、大きく低下しており補聴器の効果が見込めない方。

・音を聞く力である聴力に問題が無くても、脳梗塞の後遺症や聴覚神経の腫瘍などによって、どちらかの耳では言葉を聞き取ることが出来ない状態の方。

・両方の耳に補聴器を着けた時の耳を塞いだ感覚に強いストレスを感じる方。

・電話を使う時は、補聴器がないほうが楽だと感じる方。

・片耳で必要十分な効果があると満足している方。

まとめ

基本的には、補聴器は両耳に使った方がよく聞こえるようになります。コストパフォーマンスから見ても、十分なメリットが得られるでしょう。

例外として、左右の耳の聴力に大きな差がある方、ご予算が20万円以下の方、左右どちらかの指先の器用さに心配がある方などは、片耳だけに補聴器を使った方が良い場合もあります。その場合は、補聴器専門店で専門スタッフにご相談ください。一人一人のご要望・聴力・指先の器用さなどに合わせて、最善の提案をいたします。

キレイでカラフル、おしゃれな耳かけ型補聴器とイヤモールドのご紹介

見えてもキレイでカラフルな耳かけ型補聴器

耳かけ型補聴器は、耳にかける形の補聴器です。補聴器の本体と耳せんは、外から見えるチューブでつながります。

耳かけ型補聴器を装用しています。補聴器本体と耳栓をつなぐチューブが見えます。

髪を耳にかけると、補聴器が見えます。

メーカーによるカラーバリエーション

最多17色から選べるシグニアの耳かけ型補聴器

シグニア補聴器プライマックスシリーズ※画像はシバントス社より引用、作成

シバントス社のシグニア補聴器は、カラーが豊富です。

ツートンカラーが楽しめる個性派のワイデックス

ワイデックス社のカラー見本。シリーズや形状によって、さらに選べる色が増えます。画像は、ワイデックス社より引用。

ワイデックス社の補聴器はツートンカラーなのが、特徴的です。

同じブルーやレッドでも、シリーズによってまた一味違った色合いです。

超カラフル!フォナックのこどもカラー

フォナックのお子様専用補聴器スカイB、特別にカラフルなカラーのバリエーションが追加されています。画像は、フォナック社より引用。

お子様専用なので、補聴器を着けていることがわかるように目立つ色が用意されています。こんなにカラフルな補聴器なら、着けていても楽しい気持ちになります。

あなただけのイヤモールドもおしゃれにできます

耳かけ型補聴器の先端に取り付ける耳せんは、既製品のゴム耳せんか、オーダーメイドの専用耳せん(イヤモールド)が選べます。イヤモールドは、一人一人の耳の型を採って、オーダーメイドで作成します。

左は既製のゴム耳せん、右はオーダーメイド耳せん(イヤモールド)

実際にお客様が作成したイヤモールドです。世界に一つしかない自分だけのオリジナルです。

スターキー社のイヤモールド

スターキー社のイヤモールドのカラー見本

スターキー社のイヤモールドは19色から選べます。さらに19色の中から最大三つ色を選び、ミックスすることもできます。さらにオプションでラメ入りにすることもできます。

聞こえとおしゃれ、両方の満足を目指しましょう!

現在の補聴器は、おしゃれなカラーを選ぶことができます。昔は肌色しか選べず、目立ってしまうことがありました。でも、それはもう過去のことです。

もちろん進化しているのは、外見だけでなく、中身も大きく変わりました。聞こえと快適さを両立させるための機能・性能が、日進月歩でどんどん進化しています。

補聴器を選ぶときには、効果を実感できる補聴器であること、毎日使う気分になるおしゃれなデザインであること、ぜひ両方の満足を目指して、よく聞こえるお気に入りを見つけてください。

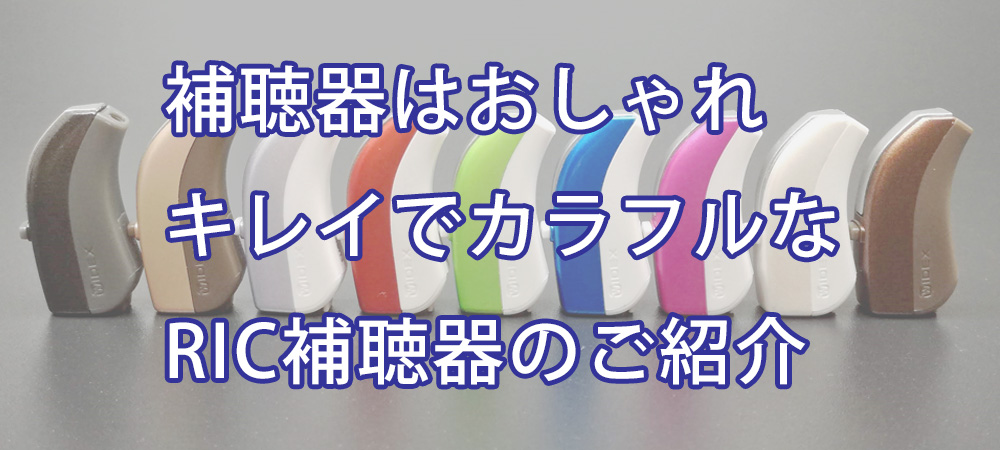

補聴器はおしゃれ、キレイでカラフルなRIC補聴器のご紹介

見えないけど、見えてもおしゃれなRIC補聴器

RIC補聴器は、小型で耳にかける形の補聴器です。補聴器の本体と耳せんは、細いワイヤーでつながっているだけなので、補聴器を着けていても目立ちません。補聴器の本体自体も小さく、耳の裏に隠れてしまいます。

じつはRIC補聴器を装用しています。ななめ前から見るとほとんどわかりません。

髪を耳にかけると、補聴器の一部(レシーバーのワイヤー部分)がわずかに見えます。補聴器の本体は見えません。

キレイでカラフルなRIC補聴器

シグニアのアクセサリーと見間違うおしゃれな補聴器

シグニア補聴器から発売されたStyletto(スタイレット)は、補聴器を見たことある人でも補聴器だと気づかないかもしれません。

4時間のフル充電で28時間使用可能です。充電ケースだけでも4回分の充電可能なので小旅行でも安心です。

シグニア最新シリーズは、選べるカラーが10色!

レッドやブルーも選べる個性派のワイデックス

ワイデックスの補聴器はツートンカラーなのが、特徴的です。

他のメーカーには無い、レッドやブルーなど、インパクトの強い色もそろっています。

自分の肌の色、髪の色に合わせて選べるフォナック

補聴器は、自分の身につけて使うもの。肌の色や髪の色は、一人一人、微妙に違ってきます。一人一人の身体の色に合わせられるのがフォナックの補聴器。

ベージュ、ブラウン、グレー系など、それぞれ微妙に異なる色が用意されています。自分の肌や髪に、自然と馴染む色をお選びいただけます。

聞こえとおしゃれ、両方の満足を目指しましょう!

もちろん進化しているのは、外見だけでなく、中身も大きく変わりました。聞こえと快適さを両立させるためのよく聞こえるための機能・性能が、日進月歩でどんどん進化しています。

補聴器を選ぶときには、効果を実感できる補聴器であること、よく聞こえること、毎日使う気分になるおしゃれなデザインであること、全部の満足を目指して、よく聞こえるお気に入りを見つけてください。

補聴器のメンテナンスとクリーニング、補聴器の形に分けて説明します

補聴器を使ったら、毎晩、拭きましょう

補聴器は精密機器ですから、汗やホコリが内部に入ると故障の原因にもなります。音が小さくなったり、突然音が出なくなってしまうなどの症状が出ます。

とくに耳かけ型補聴器は、耳の後ろの汗のかきやすい位置に補聴器がくるので毎日拭くことをおすすめします。

耳かけ型補聴器は汗が付着するので、毎日拭きます。

耳あな型補聴器は凹んでる部分に汚れがたまりやすいので、凹んでいる部分は特に拭きます。

補聴器は毎日、乾燥させましょう

補聴器に汗や湿気がしみ込むと故障の原因になります。故障を防ぐには、補聴器を乾燥させることが効果的です。どの形状の補聴器でも、毎日、補聴器用の乾燥ケースの中に入れましょう。一番のポイントは、電池カバーのフタは開けて、補聴器内部までしっかり乾燥させることです。

電池カバーを開けて、中まで乾燥させましょう

耳かけ型補聴器を、耳から外してスイッチを切り、乾燥ケースにしまうまでの画像付きの詳しい流れはこちら

(BTE)耳かけ型補聴器を乾燥ケースにしまう | BTE耳かけ型補聴器のメンテナンス方法3種類

RIC耳かけ型補聴器を、耳から外してスイッチを切り、乾燥ケースにしまうまでの画像付きの詳しい流れはこちら

(RIC)耳かけ型補聴器を乾燥ケースにしまう | RIC耳かけ型補聴器のメンテナンス方法3種類

使いかけの電池は乾燥ケースのフタに置くことができます

耳あな型補聴器を、耳から外してスイッチを切り、乾燥ケースにしまうまでの画像付きの詳しい流れはこちら

(耳あな型)補聴器を乾燥ケースにしまう | 耳あな型補聴器のメンテナンス方法、3種類

乾燥剤が不要で、乾燥と除菌もしたい人は専用のケア用品もあります。30分で急速に乾燥・除菌ができます。

シバントス社 パーフェクトドライラックス (45度の熱式乾燥タイプ)

パーフェクトドライラックスの使い方について、詳しく書いた記事があります。こちらをご覧ください。

補聴器を汗から守る!電動乾燥ケース、パーフェクトドライラックス!

充電式補聴器の場合は、乾燥だけでなく、充電する時間も必要になります。就寝時に一度に行うには、電動式の風式乾燥機を使うと便利です。補聴器を充電器にセットしたまま、乾燥・除菌が一度に出来ます。乾燥時間はわずか30分です。

画像はワイデックス社 DRY-CAP UV 8,000円(税抜)

充電式補聴器の種類別で紹介しています。詳しいお手入れ方法はこちらをご覧ください。

充電式補聴器のお手入れ・メンテナンス方法

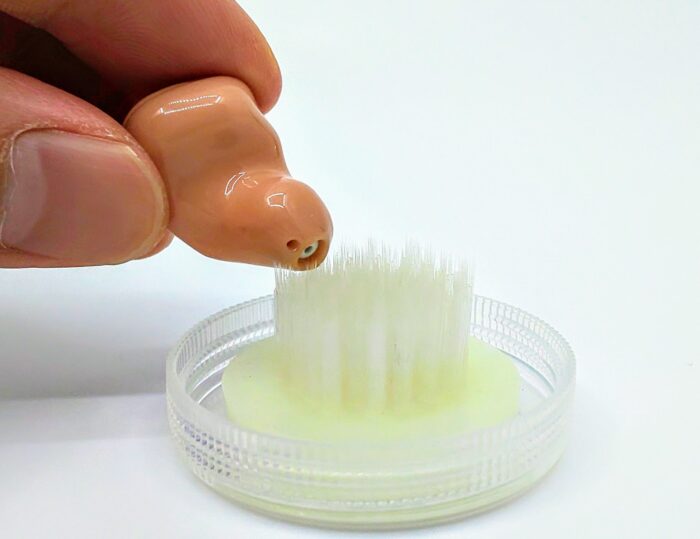

週一回はブラシを使ってクリーニング

どの補聴器も音の出口に、耳垢が溜まりやすくなります。音の出口は、専用のブラシを使って、お掃除します。このブラシを使ったお掃除は、補聴器の形状によって、取り扱いが変わってきます。

補聴器専用のブラシも色々あります。

補聴器の形状や、耳せんの形状別にご紹介しています。

BTE耳かけ型補聴器は、既製のゴム耳せんとオーダーメイドの耳せんがあります。オーダーメイドの耳せんは、イヤモールドというもので、アクリル素材の固いものとシリコン素材のやわらかいものがあります。

BTE耳かけ型補聴器のブラシを使った耳せんのお掃除方法の画像付きの詳しい流れはこちら

(BTE)耳せんにブラシをかける| BTE耳かけ型補聴器のメンテナンス方法3種類

RIC型補聴器は、既製のゴム耳せんとオーダーメイドの耳せんがあります。オーダーメイドの耳せんは、各メーカーによって形状が異なります。

RIC型補聴器のブラシを使った耳せんのお掃除方法の画像付きの詳しい流れはこちら

(RIC)耳せんにブラシをかける | RIC耳かけ型補聴器のメンテナンス方法3種類

耳あな型補聴器は、音の出口に耳垢がたまります。

耳あな型補聴器のブラシを使った耳せんのお掃除方法の画像付きの詳しい流れはこちら

(耳あな型)音の出口にブラシをかける | 耳あな型補聴器のメンテナンス方法、3種類

3カ月に一回、耳垢フィルターと乾燥剤を交換

耳垢フィルターの交換は、自分で?お店で?

RIC型補聴器と耳あな型補聴器の音の出口には、音の出口に耳垢フィルターがついています。この耳垢フィルターは、掃除機のフィルターや、換気扇のフィルターと同じで、汚れが中に入らないためです。

この耳垢フィルターの交換は、少し細かな取り扱いが必要です。

手先が器用な若い方や忙しくて来店が難しい方は、ご自分で交換されます。

細かな取り扱いが面倒だったり、心配な方は、販売店で交換してもらうと良いでしょう。

RIC型補聴器の耳垢フィルター交換の様子です

詳しい記事はこちらをご覧ください。

RIC型補聴器の耳垢フィルター交換|RIC耳かけ型補聴器のメンテナンス方法3種類

耳あな型補聴器の耳垢フィルターを交換している様子です

詳しい記事はこちらをご覧ください。

耳あな型補聴器の耳垢フィルター交換|耳あな型補聴器のメンテナンス方法、3種類

乾燥ケースの乾燥剤の使用期限を確認する

※電動の補聴器乾燥ケースなら必要ありません。

乾燥ケースの中に入っている乾燥剤は、使用期限が2~3カ月です。湿気の多い季節では、使用期限が短くなりますので注意しましょう。

乾燥剤の使用前、使用後の写真で比べています。こちらをご覧ください。

補聴器ケースの乾燥剤の使用期限を確認する|RIC耳かけ型補聴器のメンテナンス方法3種類

半年に一回は、購入したお店でクリーニングをしましょう

ここまで、ご自宅でのお手入れ方法をいくつかご紹介しました。しかし販売店まで足を運んでいただければ、私たちスタッフがお客様以上に、お手入れ・クリーニングをさせていただきます。手先が器用な方でも、半年に一回程度のご来店がおすすめです。

補聴器専用の業務用のクリーナーで、しっかり乾燥!

画像は(株)オスカー・トレーディングより引用 UltraVac+

補聴器真空乾燥機は、まず極細のバキュームで、音の出口の耳垢を直接吸い取りきれいにします。その後、真空に近い状態のカプセルに補聴器を入れることで、補聴器内部の汚れを強力に吸い取ります。

耳かけ型補聴器は、耳せんを洗浄(オーダーメイド耳せんの場合)

耳かけ型補聴器の耳せんは、オーダーメイドで耳の型を取ってお作りするイヤモールドを使う場合があります。この場合、販売店でイヤモールドだけを外して、超音波洗浄機で水洗いします。もちろん補聴器本体は水に濡れると壊れますから、イヤモールドはしっかり乾かしてから、補聴器につなぎなおします。

イヤモールドを外して超音波洗浄機で水洗いします

ゴムの耳せんは、古くなって傷んできたら交換

耳かけ型補聴器の先端にあるゴムの耳せんは、経年劣化します。古くなってくると、形も変わってくるので定期的に販売店で新品に換えましょう。

RIC補聴器の既製ゴム耳せんは、数百円程度です。各メーカーによって仕様が異なります。

BTE耳かけ型補聴器の既製ゴム耳せんは、数百円程度です。

一年に一回は、メーカー点検!

補聴器の分解と点検、傷んだ部品の交換

補聴器は、正常に動いていても、定期的にメーカーで分解し、部品一つ一つが正常に動いているか点検しておくと、良いでしょう。特に毎日使う方の場合、急に故障すると、すぐに困ってしまいます。補聴器の分解点検は、自動車の車検みたいなものと考えていただければよいと思います。

メーカーでの分解掃除は、保証期間内であれば無料です。

保証期間終了後は、5,000円~6,000円程度の費用が発生します。

※故障部品があれば、別途部品代が発生します。

メーカーにもよりますが、補聴器購入から4年程度の間は、分解掃除と修理については割引サービスがある場合も多いです。

補聴器の保証期限(無料)の切れる前、補聴器の修理の割引期限が終わる前には、ぜひ補聴器メーカーへ送って、点検してもらいましょう。

充電式の補聴器は、内蔵の充電池の交換が必要です。

近年、補聴器にも充電式が登場しました。スマホに内蔵されているバッテリーも、長年使っていると、電池の持ちが短くなるように、補聴器の充電も長年使っていると、少しずつ短くなることが考えられます。

充電式補聴器は、まだ発売されたばかりなので、実際のところ、補聴器に使われている充電池の耐用年数が、1年か2年か3年か実際のところは分かっていません。

メーカーの発表によると、どのメーカーでも充電式補聴器は毎日使うと、およそ2年程度で、充電池の交換が必要になるようです。

充電式の補聴器をお使いの場合、一日使うと、夜に電池が切れてしまう等が起きたら、充電池を交換していただくとよいでしょう。

あなたに合った「聞こえ方」を一緒に見つけませんか?