補聴器専門店だから言える話[補聴器]

充電式補聴器のお手入れ・メンテナンス方法

充電式の補聴器は、メーカーによって部品や構造が異なり、それに合わせたメンテナンス方法が必要です。

充電池の種類は、リチウムイオン電池と銀亜鉛電池に分かれます。

リチウムイオン電池は携帯電話などにも使われており、一般的で高性能な充電池です。スマホの充電池と同じように、自分で交換することができません。銀亜鉛電池は、主に補聴器専用に開発された新しい充電池です。性能がリチウムイオン電池より少し劣りますが、自分で電池の交換ができます。

補聴器用の銀亜鉛電池は、昔からある補聴器用の空気電池と同じ大きさです

充電器の種類は、電極でつながる接触型と、非接触型に分かれます。

接触型の充電器には電極があり、そこが触れると電気が通って充電ができます。

非接触型の充電器には電極がなく、充電器に置くだけで充電ができます。

接触型の充電器には電極があります。

非接触型の充電器が最新式です。取り扱いが簡単で、電極がさびるなど故障の心配は少なくなりました。ただし、まだごく一部の補聴器メーカーからしか発売されていません。

非接触型の充電器には、電極がありません。

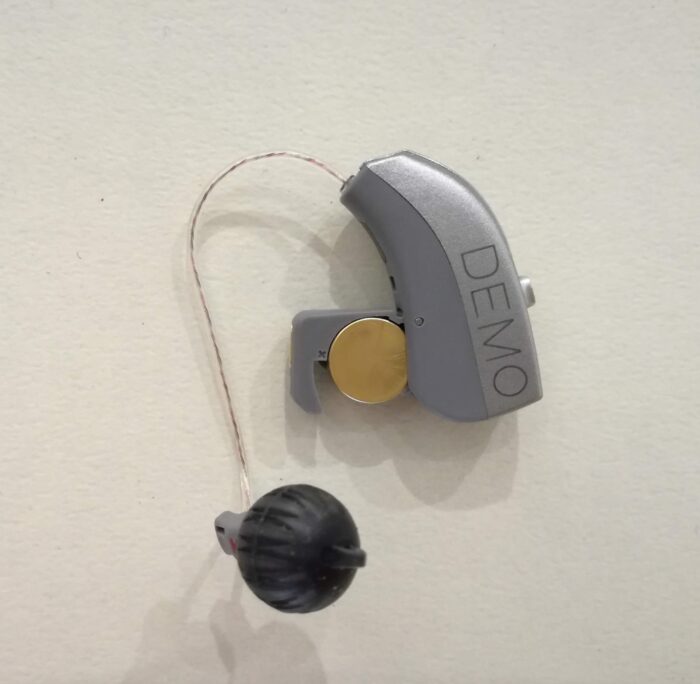

銀亜鉛充電池のRIC(小型耳かけ型)補聴器のメンテナンス

この銀亜鉛充電池のメリットは、うっかり充電を忘れた時には、補聴器用の空気電池が使えることです。

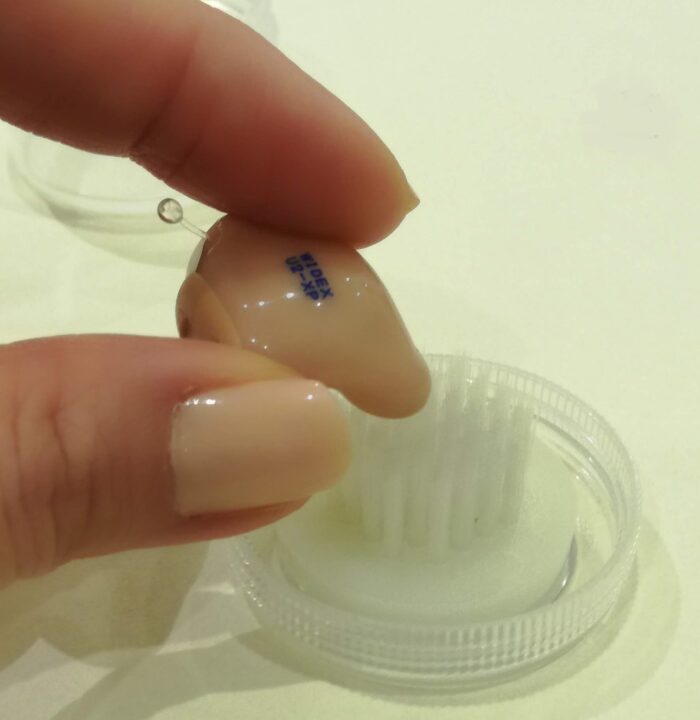

また経年劣化で痛んできたときにも、銀亜鉛充電池は、販売店で交換できます。新品の銀亜鉛充電池は、お店に在庫があれば、1分で交換できます。新品は5,000円~6,000円(税抜)です。

デメリットは、電池カバーの内側に、汗などの汚れが溜まりやすくなることです。

充電式の補聴器は、充電器にセットすれば、補聴器の電源が切れます。また補聴器を持ち上げるだけで電源が入ります。取り扱いが簡単なのはとても良いことですが、電池カバーの内側のお手入れを忘れがちです。

銀亜鉛の充電式補聴器を使う場合は、故障を予防するために、毎日のお手入れとして、補聴器を使わない時には電池カバーを開いて、乾燥ケースへ入れて保管すると良いでしょう。

①まず電池カバーを開ける。

電池カバーのフタを開け、中の湿気が取れるようにしましょう。

②電池カバーを開けたまま、乾燥ケースへ入れる。

補聴器を乾燥ケースへ入れたら、ケースのフタをしっかり閉めてください。フタを閉めないと、乾燥できませんし、乾燥剤の効果がすぐなくなります。

乾燥ケースによっては、フタの上にマグネットシールが貼ってあるものがあります。これは取り出した電池が無くならないように、貼っておくための工夫です。

上記の方法は、乾燥と充電を別々に行う方法です。

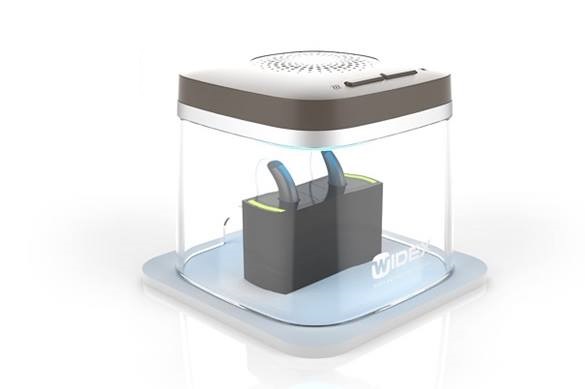

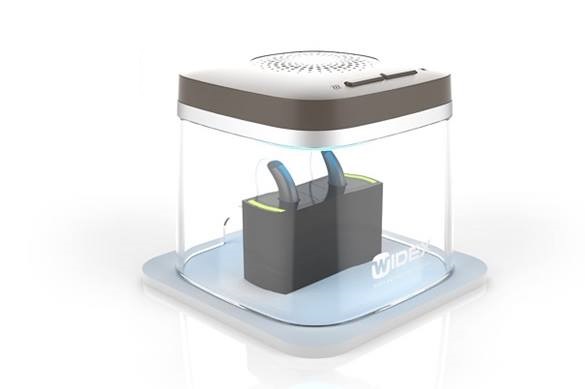

補聴器を充電しながら、除菌・乾燥もできる電気乾燥器もあります。

これなら、乾燥・除菌が終わると自動で止まるので就寝時にセットしておくだけで簡単です。

ワイデックス DRY-CAP UV画像はワイデックス社より引用

リチウムイオン電池の接触充電型

リチウムイオン電池は補聴器に内蔵されています。自分で電池を交換する必要がないということです。補聴器に電池カバーが無いため隙間がなく、水や汗、ホコリが入りにくい構造になっています。

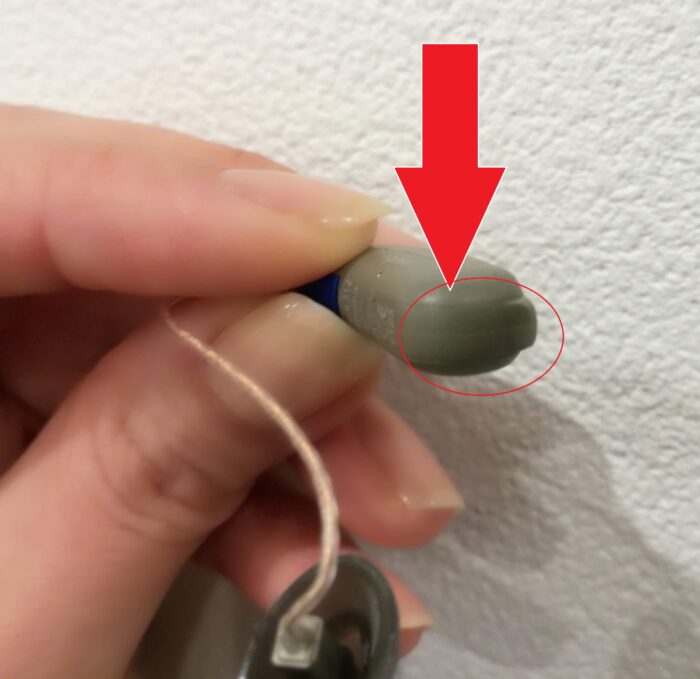

左はリチウムイオンのRIC補聴器、右は電池カバーを開けたRIC補聴器

電池カバーを閉めてもわずかに隙間があります

接触充電型のRIC耳かけ補聴器

接触型の充電器には電極があり、そこが触れると電気が通って充電ができます。電池を出し入れする電池カバーはありませんが、汗などで電極がさびないよう乾燥させる必要があります。

電極の接触部分です

オーデオB-R(フォナック)

このタイプの補聴器を世界で一番最初に発売したメーカーは、フォナック社でした。同社の充電器は、補聴器ケース、乾燥剤、充電器としての機能が一体になっています。

乾燥剤の有効期間は2~3カ月程です。一年に数回、乾燥剤を確認して、効き目が切れたときは交換しましょう。

充電器に、乾燥剤が入っています

乾燥剤は効果が切れないように確認しましょう

接触充電型のBTE耳かけ補聴器

取り扱いが簡単な補聴器をお求めの方には、標準サイズ耳かけ型の充電式もあります。

ボレロB-R(フォナック)

お手入れに関する取り扱いは、先に紹介した小型耳掛け型と同じです。補聴器を耳に入れたり、外したりする取り扱いは、標準サイズの方が、さらに簡単です。

リチウムイオン電池の非接触充電型(もっとも簡単で最先端!)

リチウムイオン電池は補聴器に内蔵されています。自分で電池を交換する必要がないということです。補聴器に電池カバーが無いため隙間がなく、水や汗、ホコリが入りにくい構造になっています。

非接触充電式のRIC耳かけ補聴器

Pure Charge&Go Nx(シグニア補聴器)

非接触型の充電器には電極がなく、充電器に置くだけで充電ができます。

電極がさびるなどの故障の心配も少なく、もっとも故障率が低いことが期待される補聴器です。

Charge&Goの充電器は充電中に約10℃暖かくなることで補聴器を乾燥させます。それでも、汗が気になる方は30分で急速に乾燥できる電気式乾燥器をおすすめします。

シグニア パーフェクトドライラックス画像はシバントス社より引用

または、先に紹介したDRY-CAP UVを使えば充電をしながら、乾燥・除菌もできます。

非接触充電式のBTE耳かけ補聴器

なお、取り扱いが簡単な標準サイズの耳かけ型補聴器もあります

お手入れに関する取り扱いは、先に紹介したRICと同じです。耳に入れたり、外したりの取り扱いは、BTEの方が、さらに簡単です。

Motion Charge&Go Nx(シグニア補聴器)

画像はシバントス社より引用

充電式補聴器の中で、2019年現在、おそらくもっとも取り扱いが簡単な補聴器です!

4、どんな補聴器でも共通して必要なお手入れ

自分で出来る補聴器のお手入れ。

補聴器を購入したあと、ご自分で補聴器のお手入れを定期的にすると、補聴器は長持ちします。

できれば毎日すること。

毎日クリーニングクロスで拭く

補聴器を拭くときは専用のやわらかい布(クリーニングクロス)、ティッシュペーパーを使いましょう。

※ウェットティッシュは、アルコールが含まれているものだと、本体をいためてしまう恐れがあります。アルコールが入っていない赤ちゃん用でも水分が侵入してしまい故障の原因になります。

補聴器メーカーから専用のクリーナーシートが販売されています。気になる方は、プロショップ大塚までお問い合わせください。

耳にかける形の補聴器は、汗で汚れることがあります。できるだけ毎日拭いて下さい。

就寝時は補聴器を乾燥ケースにしまう。

補聴器は精密機器です。湿気や水気に弱いため、使わない時は乾燥させておきましょう。通常、補聴器を購入すると乾燥剤入りの専用ケースがサービスで付いてきます。

補聴器を使わないときは、乾燥ケースの中に保管しましょう。

先に紹介した通り、充電式補聴器の場合は、充電しながら乾燥・除菌できる電気乾燥器を使うと便利です。

2~3カ月に一回すること

補聴器ケースの乾燥剤の使用期限を確認する

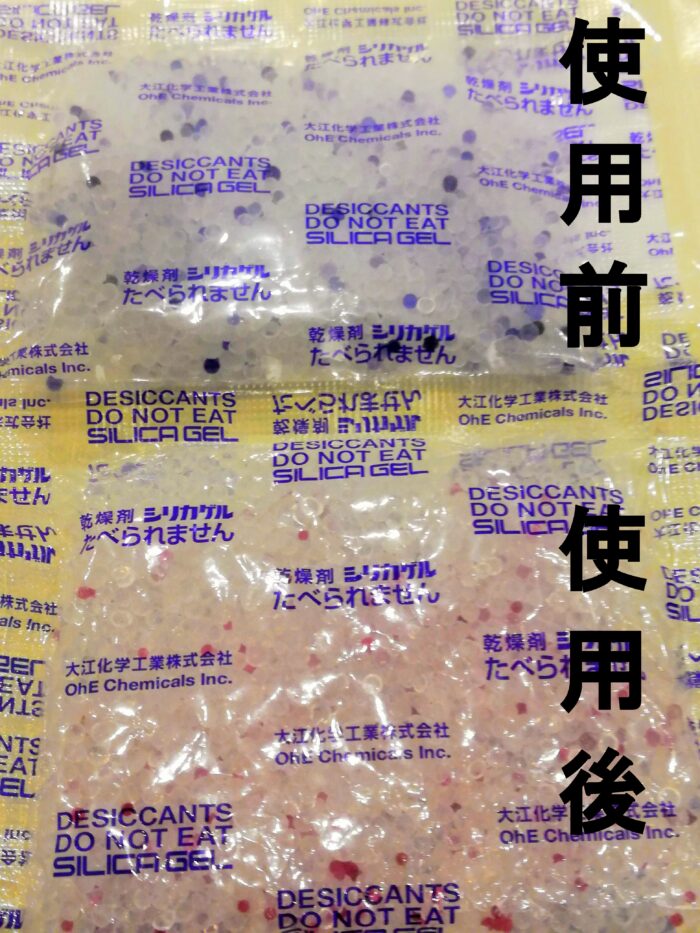

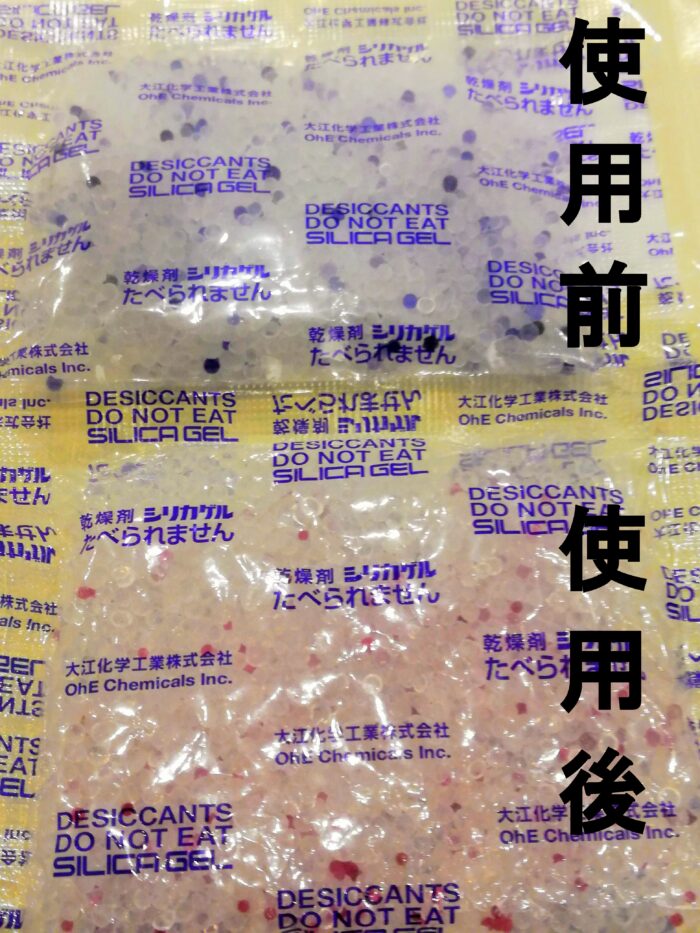

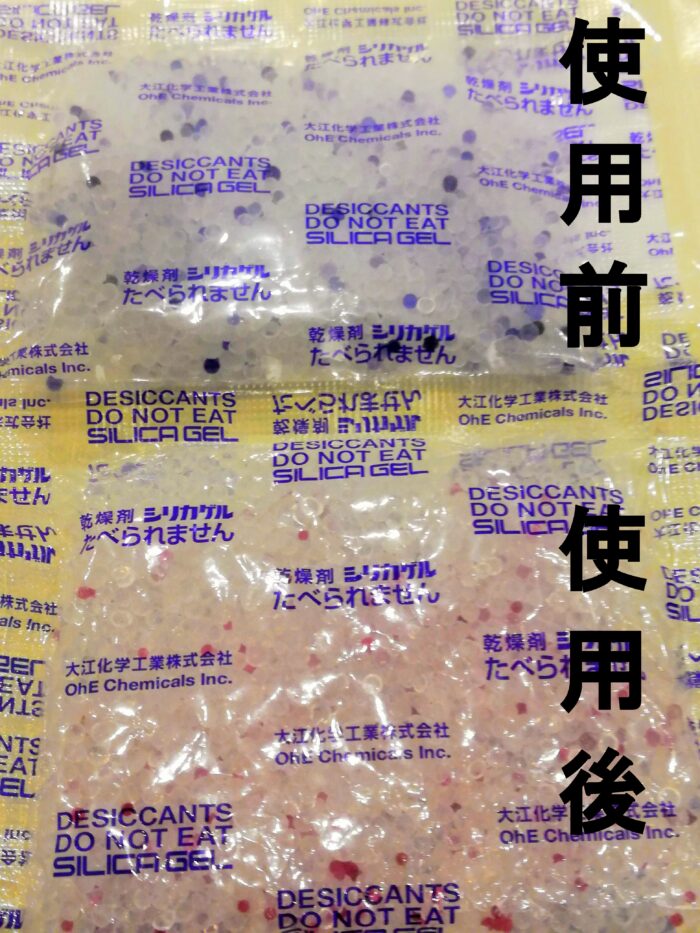

乾燥剤には使用期限があります。毎日、少しずつ湿気を吸収して、最後には効果が無くなります。毎日きちんと乾燥ケースに保管しても、乾燥剤の使用期限が切れていたら意味がありません。

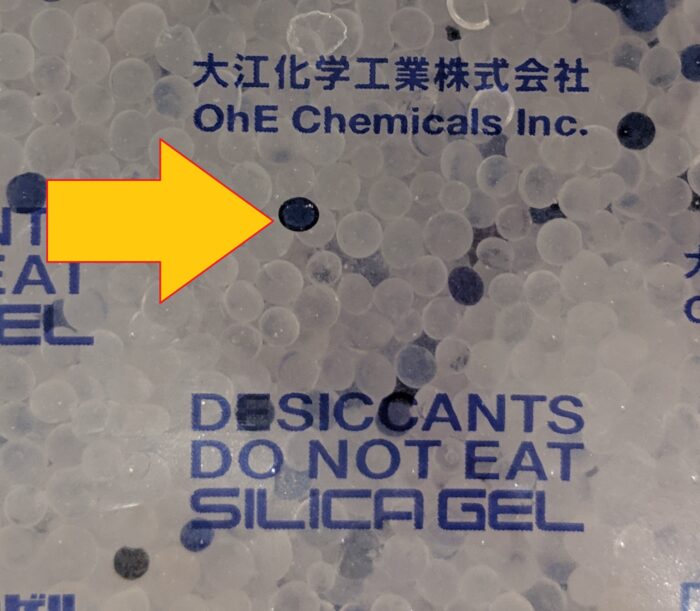

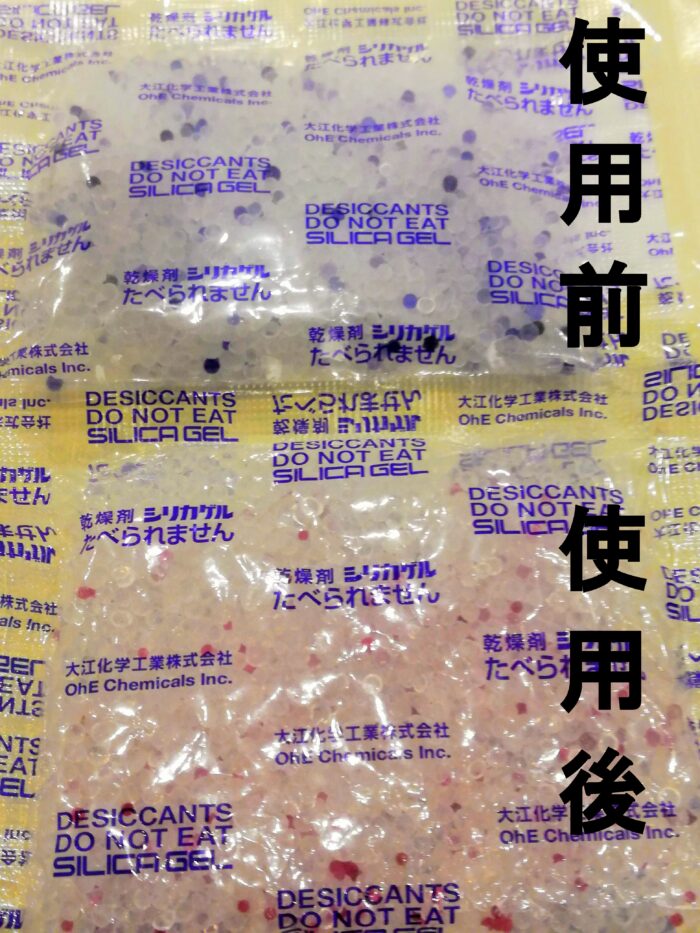

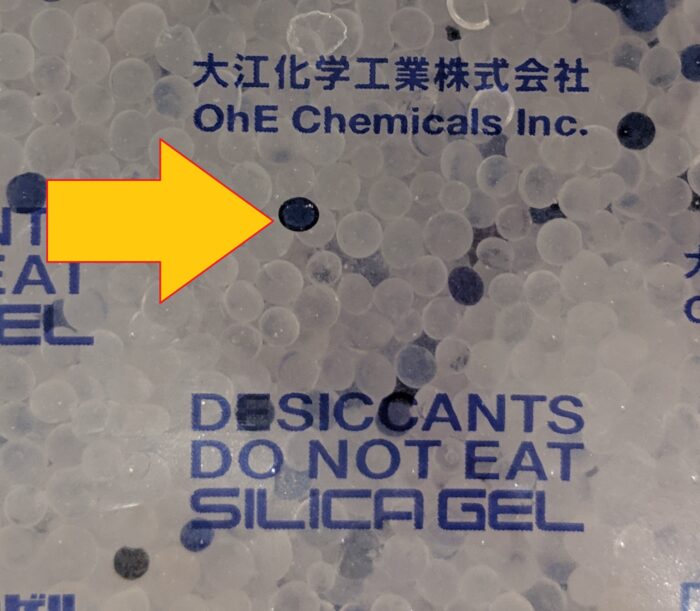

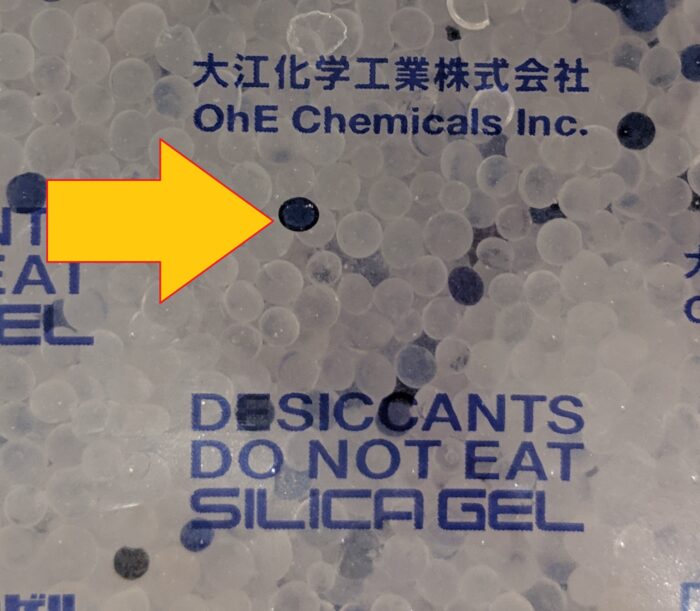

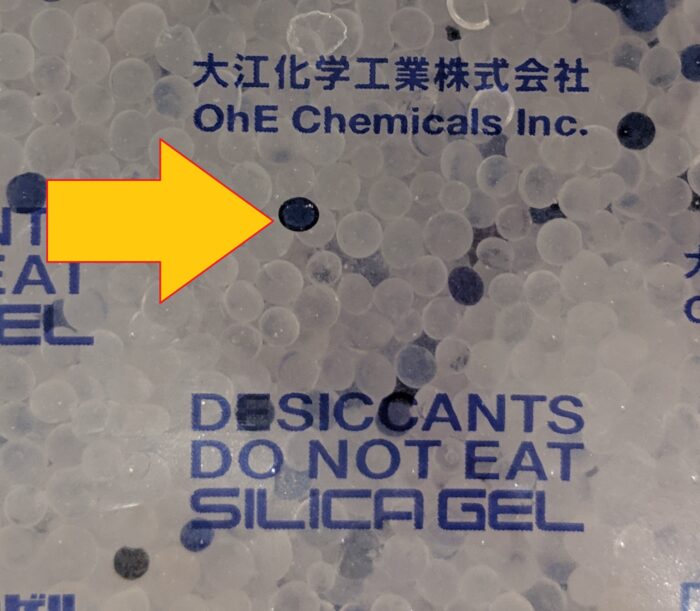

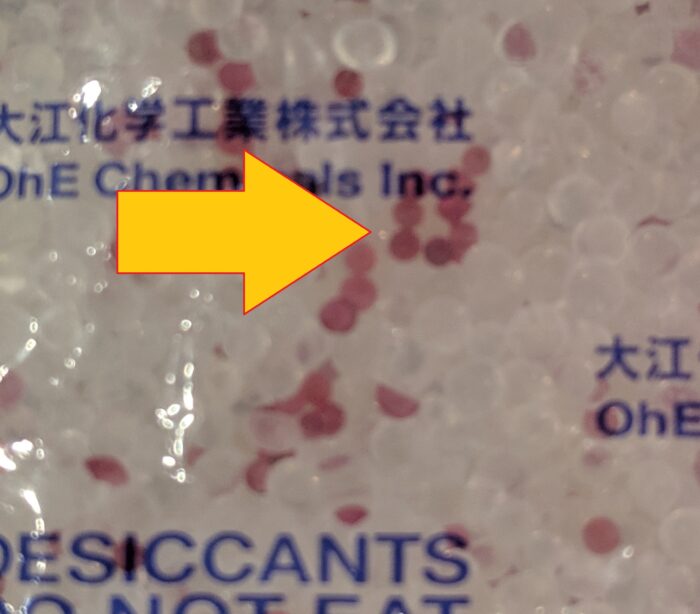

乾燥剤は使用期限が切れると、色が変わるなど、効き目が無くなったことが分かるようになっています。

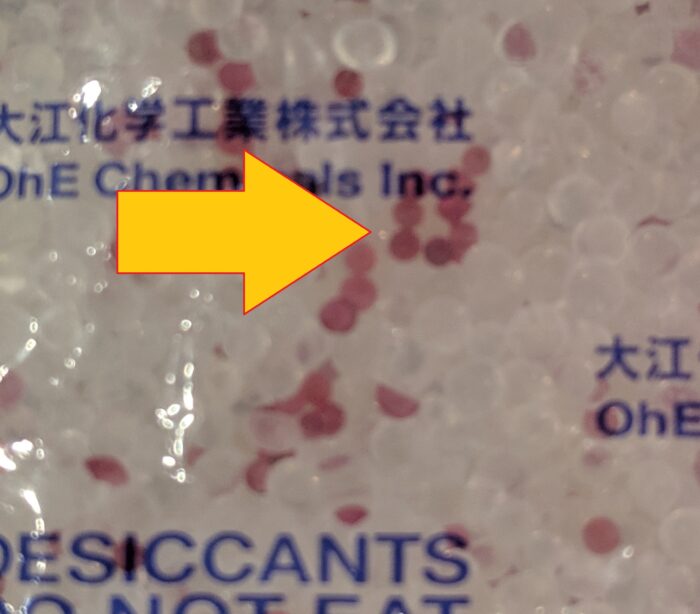

上の画像を拡大してみると、

この青い粒の色が変わっていきます

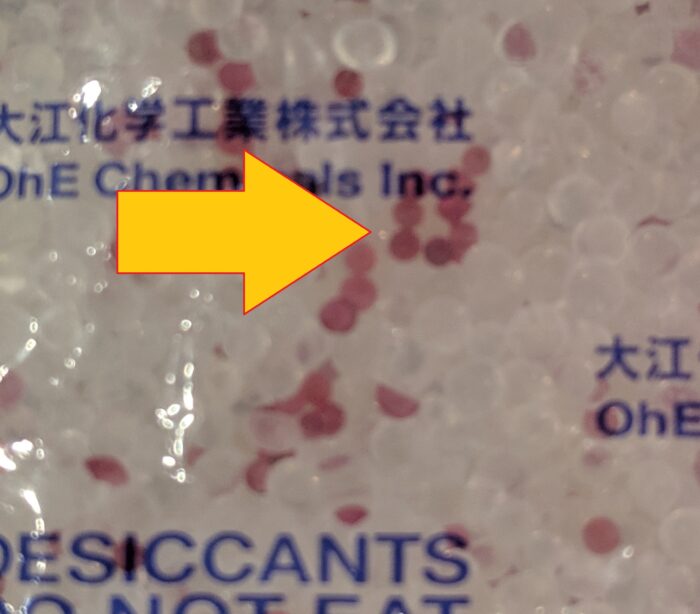

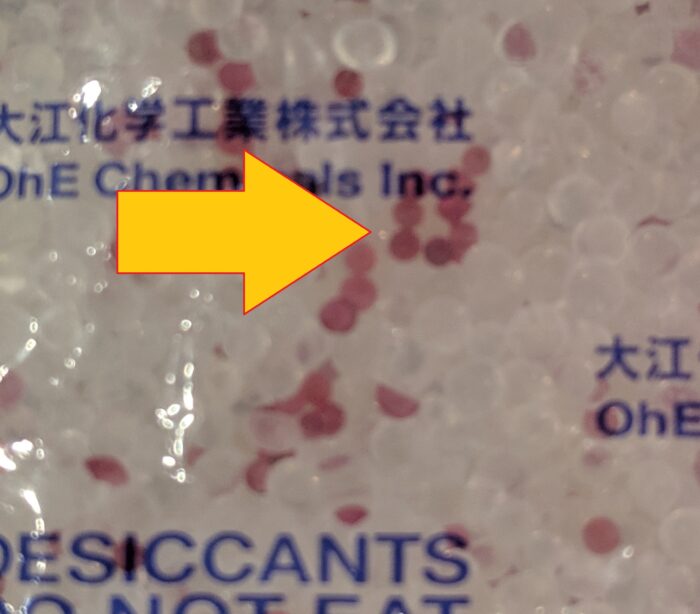

使用期限が切れると、赤い粒に変わります

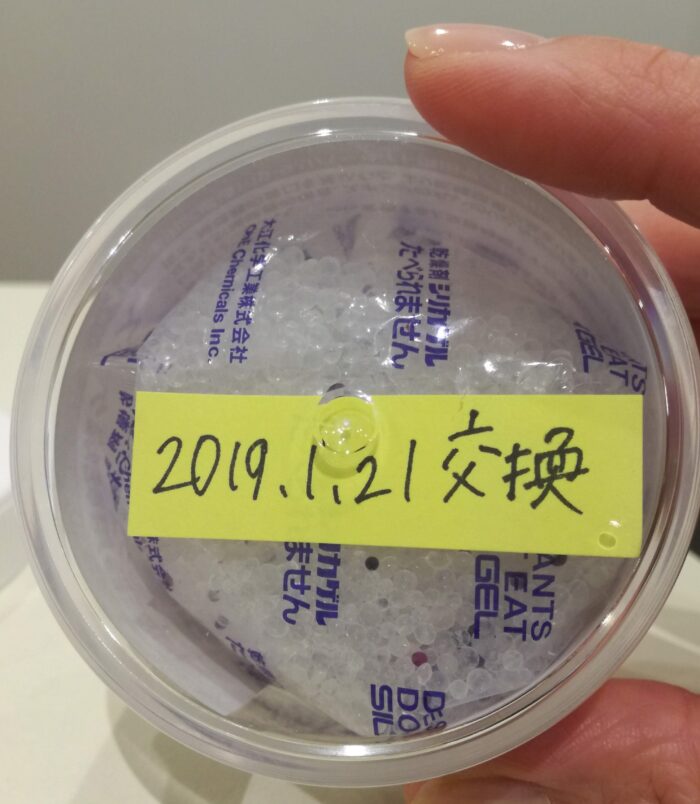

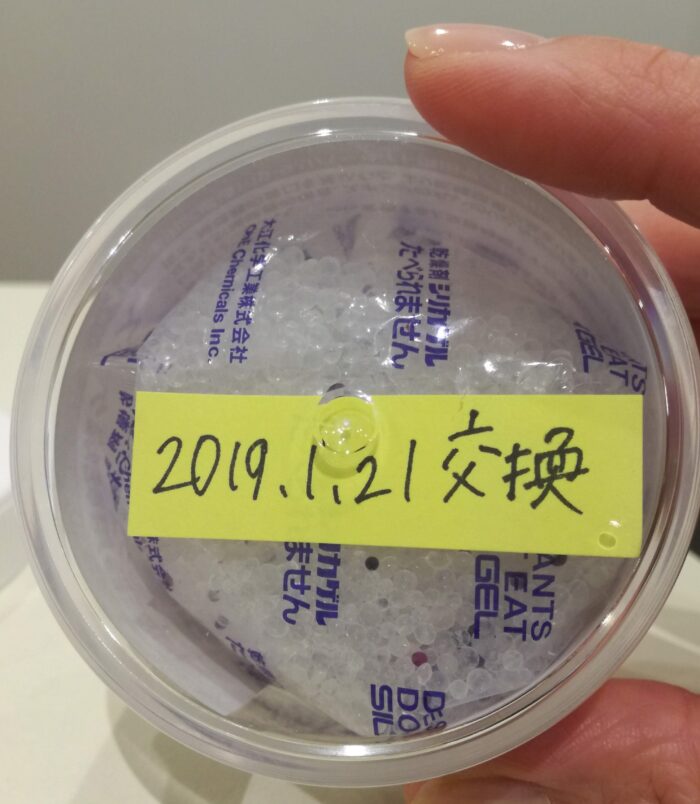

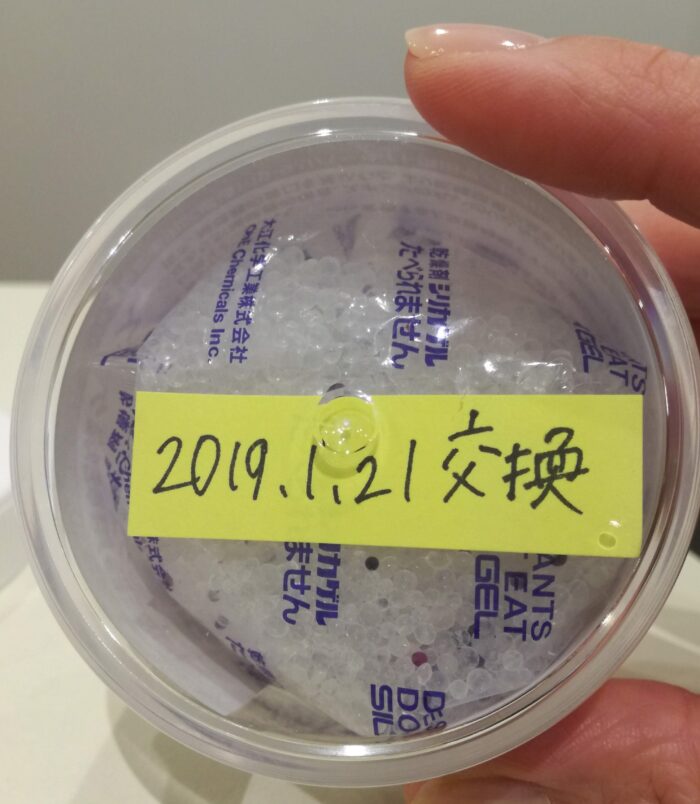

乾燥剤の使用期限は、忘れがちです。乾燥剤を交換したら、乾燥ケースの見える場所に、交換した日を書いて記録しておくと良いでしょう。

乾燥剤の必要ない電気式乾燥器を使用している方は、乾燥剤の確認作業は必要ありません。

週一回ほどのお手入れ

週一回は補聴器の耳せんにブラシをかけて、耳垢の汚れを落とすようにしましょう。

耳せんの汚れを落とすための専用ブラシがあります。

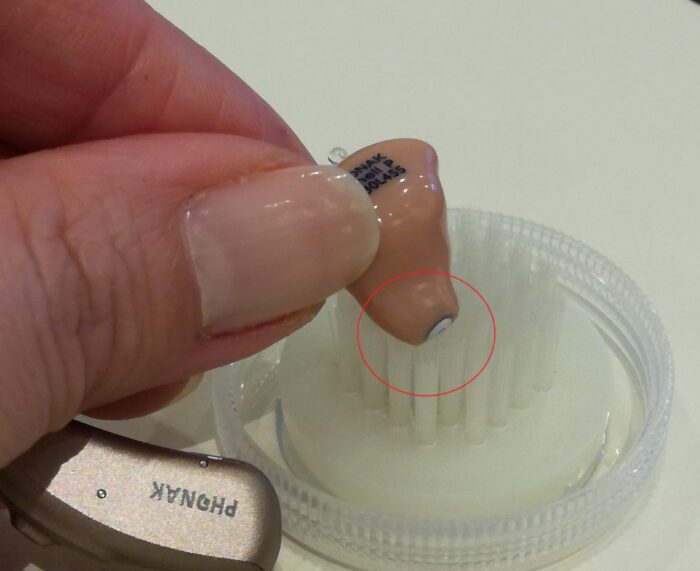

上の写真にある黒い持ち手のブラシは、取り扱いが細かいのであまりおすすめしません。ここでは白いブラシを使ったブラッシングの方法をご説明します。

既製耳せん(やわらかいイヤチップ)の場合

ブラシをかけるときは、ブラシが下、補聴器が上になるように持ちます。補聴器の音の出口が下に向くように、しっかり持ちましょう。ブラシは動かないように片手で支えて、補聴器はもう片方の手で、力を入れずに左右に動かします。

※ブラッシングの注意1

ブラッシングの際、ブラシが上で補聴器が下になると、耳垢が耳せんの中に落ちてしまいます。必ずブラシが下、補聴器が上になるようにブラシをかけましょう。

オーダーメイド耳せんの場合

オーダーメイド耳せんの場合も、ブラッシングの方法は変わりません。ブラシをかけるときは、ブラシが下、補聴器が上になるように持ちます。補聴器の音の出口が下に向くように、しっかり持ちましょう。ブラシは動かないように片手で支えて、補聴器はもう片方の手で、力を入れずに左右に動かします。

※ブラッシングの注意2

ブラッシングの際、ブラシを上下に動かすと、耳垢を中に押し込んでしまう場合があります。ブラシは左右に動かしましょう。

補聴器の販売店で出来る補聴器のクリーニング

ご自宅用のお手入れ・クリーニングを代わりに行う

ここまで、ご自宅でのお手入れ方法をいくつかご紹介しました。しかし高齢で手先の器用さに自信のない方は、販売店まで足を運んでください。私たちスタッフがお客様の代わり以上に、お手入れ・クリーニングをさせていただきます。

補聴器内部まで乾燥をかける

補聴器真空乾燥機は、まず極細のバキュームで、音の出口の耳垢を直接吸い取りきれいにします。その後、真空に近い状態のカプセルに補聴器を入れることで、補聴器内部の汚れを強力に吸い取ります。

画像は(株)オスカー・トレーディングより引用 UltraVac+

耳せんの先を洗浄する

耳せんの先端部分は、補聴器から適切に取り外すと水洗いができるようになっています。(※補聴器本体は濡れると壊れます!)

販売店では、耳せんだけを取り外して、超音波洗浄機で水洗いします。

劣化した耳せんを交換する

既製品のゴム製耳せんを使っている場合、何年も使っていると劣化、変色、変形などが起こる場合があります。耳せんの種類によって、無料のものから、数百円程度の有料のものまであります。劣化した耳せんは、交換しましょう。

補聴器メーカーでの分解掃除と点検。

保証期間内であれば、無料でできます

補聴器を購入してから2年以上、経過しているなら、年一回程度はメーカーへ分解掃除(オーバーホールともいう)に出しましょう。自動車の車検のようなもので、正常に動作するか点検してもらえます。そのとき微かでも不調が認められれば、部品を交換し、正常に動作する状態に直してもらえます。

メーカーでの分解掃除は、保証期間内であれば無料です。

銀亜鉛充電池は保証対象外です。

保証期間終了後は、5,000円~6,000円程度の費用が発生します。

※故障部品があれば、別途部品代が発生します。

まとめ

普段、自分でやること。

・清潔なクリーニングクロスで拭く。

・毎日乾燥ケースに入れる。

一ヶ月から半年に一回程度、やること。

・お店に行ってクリーニングをしてもらう。

一年~二年に一回、やった方がよいこと。

・メーカーへ分解掃除と点検に出す。

補聴器は、ここまで紹介したメンテナンスを行っていただけると、故障が減り、より長く使っていただくことができます。

BTE耳かけ型補聴器のメンテナンス方法3種類

自分で出来る補聴器のお手入れ。

補聴器を購入したあと、ご自分で補聴器のお手入れを定期的にすると、補聴器は長持ちします。

できれば毎日すること。

毎日クリーニングクロスで拭く

補聴器を拭くときは専用のやわらかい布(クリーニングクロス)、ティッシュペーパーを使いましょう。

※ウェットティッシュは、アルコールが含まれているものだと、本体をいためてしまう恐れがあります。アルコールが入っていない赤ちゃん用でも水分が侵入してしまい故障の原因になります。

補聴器メーカーから専用のクリーナーシートが販売されています。気になる方は、プロショップ大塚までお問い合わせください。

耳にかける形の補聴器は、汗で汚れることがあります。できるだけ毎日拭いて下さい。

就寝時は補聴器を乾燥ケースにしまう。

補聴器は精密機器です。湿気や水気に弱いため、使わない時は乾燥させておきましょう。通常、補聴器を購入すると乾燥剤入りの専用ケースがサービスで付いてきます。

補聴器を使わないときは、乾燥ケースの中に保管しましょう。

①まず電池のカバーを開ける。

電池カバーのフタを開け、中の湿気が取れるようにしましょう。

②電池カバーを開けたまま、乾燥ケースへ入れる。

補聴器を乾燥ケースへ入れたら、ケースのフタをしっかり閉めてください。フタを閉めないと、乾燥できませんし、乾燥剤の効果がすぐなくなります。

乾燥ケースによっては、フタの上にマグネットシールが貼ってあるものがあります。これは取り出した使いかけの電池が無くならないように、貼っておくための工夫です。

乾燥剤が不要な電動乾燥ケースもあります

乾燥剤が不要、乾燥に加え除菌もしたい人は専用のケア用品があります。30分で急速に乾燥、除菌ができます。

シグニア パーフェクトドライラックス (45度の熱式乾燥タイプ)

画像はシバントス社より引用、見本画像はRIC型補聴器です

充電式補聴器では、充電器の中に乾燥剤がセット出来る器種もあります。

フォナック ボレロB-R

補聴器の充電器ケースの中に乾燥剤が収納できます。

週一回ほどのお手入れ

週一回は補聴器の耳栓にブラシをかけて、耳垢の汚れを落とすようにしましょう。

耳栓の汚れを落とすための専用ブラシがあります。

上の写真にある黒い持ち手のブラシは、取り扱いが細かいのであまりおすすめしません。ここでは白いブラシを使ったブラッシングの方法をご説明します。

既製耳栓(やわらかいイヤチップ)の場合

ブラシをかけるときは、ブラシが下、補聴器が上になるように持ちます。補聴器の音の出口が下に向くように、しっかり持ちましょう。ブラシは動かないように片手で支えて、補聴器はもう片方の手で、力を入れずに左右に動かします。

※ブラッシングの注意1

ブラッシングの際、ブラシが上で補聴器が下になると、耳垢が耳栓の中に落ちてしまいます。必ずブラシが下、補聴器が上になるようにブラシをかけましょう。

オーダーメイド耳栓の場合

オーダーメイド耳栓の場合も、ブラッシングの方法は変わりません。ブラシをかけるときは、ブラシが下、補聴器が上になるように持ちます。補聴器の音の出口が下に向くように、しっかり持ちましょう。ブラシは動かないように片手で支えて、補聴器はもう片方の手で、力を入れずに左右に動かします。

※ブラッシングの注意2

ブラッシングの際、ブラシを上下に動かすと、耳垢を中に押し込んでしまう場合があります。ブラシは左右に動かしましょう。

2~3カ月に一回すること

補聴器ケースの乾燥剤の使用期限を確認する

乾燥剤には使用期限があります。毎日、少しずつ湿気を吸収して、最後には効果が無くなります。毎日きちんと乾燥ケースに保管しても、乾燥剤の使用期限が切れていたら意味がありません。

乾燥剤は使用期限が切れると、色が変わるなど、効き目が無くなったことが分かるようになっています。

上の画像を拡大してみると、

この青い粒の色が変わっていきます

使用期限が切れると、赤い粒に変わります

乾燥剤の使用期限は、忘れがちです。乾燥剤を交換したら、乾燥ケースの見える場所に、交換した日を書いて記録しておくと良いでしょう。

使用開始日が記入できる強力乾燥剤もあります

補聴器の販売店で出来る補聴器のクリーニング

ご自宅用のお手入れ・クリーニングを代わりに行う

ここまで、ご自宅でのお手入れ方法をいくつかご紹介しました。しかし高齢で手先の器用さに自信のない方は、販売店まで足を運んでください。私たちスタッフがお客様の代わり以上に、お手入れ・クリーニングをさせていただきます。

補聴器内部まで乾燥をかける

補聴器真空乾燥機は、まず極細のバキュームで、音の出口の耳垢を直接吸い取りきれいにします。その後、真空に近い状態のカプセルに補聴器を入れることで、補聴器内部の汚れを強力に吸い取ります。

画像は(株)オスカー・トレーディングより引用 UltraVac+

耳栓の先を洗浄する

耳栓の先端部分は、補聴器から適切に取り外すと水洗いができるようになっています。(※補聴器本体は濡れると壊れます!)

販売店では、耳栓だけを取り外して、超音波洗浄機で水洗いします。

劣化した耳栓を交換する

既製品のゴム製耳栓を使っている場合、何年も使っていると劣化、変色、変形などが起こる場合があります。耳栓の種類によって、無料のものから、数百円程度の有料のものまであります。劣化した耳栓は、交換しましょう。

補聴器メーカーでの分解掃除と点検。

保証期間内であれば、無料でできます

補聴器を購入してから2年以上、経過しているなら、年一回程度はメーカーへ分解掃除(オーバーホールともいう)に出しましょう。自動車の車検のようなもので、正常に動作するか点検してもらえます。そのとき微かでも不調が認められれば、部品を交換し、正常に動作する状態に直してもらえます。

メーカーでの分解掃除は、保証期間内であれば無料です。

保証期間終了後は、5,000円~6,000円程度の費用が発生します。

※故障部品があれば、別途部品代が発生します。

まとめ

普段、自分でやること。

・清潔なクリーニングクロスで拭く。

・毎日乾燥ケースに入れる。

一ヶ月から半年に一回程度、やること。

・お店に行ってクリーニングをしてもらう。

一年~二年に一回、やった方がよいこと。

・メーカーへ分解掃除と点検に出す。

補聴器は、ここまで紹介したメンテナンスを行っていただけると、故障が減り、より長く使っていただくことができます。

耳あな型補聴器のメンテナンス方法、3種類

自分で出来る補聴器のお手入れとクリーニング。

補聴器を購入してからは、ご自宅でも補聴器のお手入れをきちんと行うと補聴器がより長持ちします。

できれば毎日してほしいこと。

清潔に保つため、クリーニングクロスで拭く

補聴器を拭くときは専用のやわらかい布、ティッシュペーパーを使いましょう。

※ウェットティッシュは、アルコールが含まれているものだと、本体を傷めてしまう恐れがあります。アルコールが入っていない赤ちゃん用でも水分が侵入してしまい故障の原因になります。

カーブして曲がっている部分の内側にとくに耳垢がたまりやすくなります。

就寝時は補聴器の乾燥ケースで保管する。

補聴器は精密機器であり、湿気や水気に弱いため、使わない時は乾燥させておきましょう。通常、補聴器を購入すると乾燥剤入りの専用ケースが、サービスで付いてきます。

補聴器を使わないときは、乾燥ケースの中で保管しましょう。

①電池カバーを開ける。

電池カバーのフタを開け、電池は外します。

補聴器の内部の湿気が取れるようにしましょう。

②電池カバーを開けたまま、乾燥ケースへ入れる。

補聴器を乾燥ケースへ入れたら、ケースのフタをしっかり閉めてください。フタを閉めないと、乾燥できませんし、乾燥剤の効果がすぐなくなります。

乾燥ケースによっては、フタが磁石になっているものがあります。これは取り出した使いかけの電池が無くならないように、貼っておくための工夫です。

乾燥剤が不要な電動乾燥ケース(除菌機能付き!)もあります

乾燥剤の交換が必要なく、乾燥と除菌が出来る専用のケア用品もあります。

30分で急速に乾燥と除菌ができます。電池はケースの上にマグネットシールが貼りつけられるようになっています。

シグニア パーフェクトドライラックス (45度の熱式乾燥タイプ)

画像はシバントス社より引用、見本画像は耳かけ型補聴器です

週一回程度のお手入れ

週一回は補聴器の耳せんにブラシをかけて、耳垢の汚れを落とすようにしましょう。

音の出口に耳垢は溜まりやすいです。放っておくと、耳垢によって音の出口がふさがれて音が小さくなったり、出なくなってしまうことがあります。耳垢が多いと思う人は、こまめにお手入れすることをおすすめします。

耳せんの汚れを落とす専用のブラシがあります。

上の写真にある黒い持ち手のブラシは、取り扱いが細かいのでおすすめしません。白いブラシを使ったブラッシングの方法をご説明します。

ブラシをかけるときは、ブラシが下、補聴器が上になるように持ちます。補聴器の音の出口が下に向くように、しっかり持ちましょう。ブラシは動かないように片手で支えて、補聴器はもう片方の手で、力を入れずに左右に動かします。

3カ月に一回すること

補聴器ケースの中の乾燥剤の使用期限を確認する

乾燥剤には使用期限があります。毎日、少しずつ湿気を吸収して、最後には効果が無くなります。毎日きちんと乾燥ケースで保管しても、乾燥剤の使用期限が切れていたら意味がありません。

乾燥剤は使用期限が切れると、色が変わるなど、効き目が無くなったことが分かるようになっています。

上の画像を拡大してみると、

この青い粒の色が変わっていきます

使用期限が切れると、赤い粒に変わります

乾燥剤の使用期限は、忘れがちです。乾燥剤を交換したら、乾燥ケースの見える場所に、交換した日を書いて記録しておくと良いでしょう。

使用開始日が記入できる強力乾燥剤もあります

耳せんの先にある耳垢フィルターを交換する

耳あな型補聴器には、音の出口に耳垢カバーがついています。これは耳垢が奥に入らないようにカバーしているものです。この耳垢フィルターは、一般の方でも、一応は交換可能です。ただし、とても細かい作業になります。手先に自信があり、お忙しい方はご自分で交換していただき、そうでない方やご心配な方は、販売店で交換してもらうと良いでしょう。

補聴器販売店で出来る補聴器のクリーニング

ご自宅でも出来るお手入れ・クリーニングを代わりに行う

先にご紹介したご自宅でのお手入れは、いくつかあります。ご高齢で手先の器用さに自信のない方は、まめに販売店まで足を運んでいただければ、私たちスタッフがお客様の代わり以上に、お手入れ・クリーニングをさせていただきます。

補聴器内部まで乾燥をかける

補聴器の真空乾燥機は、まず極細のバキュームで、音の出口の耳垢を直接吸い取り、きれいにします。その後、真空に近い状態のカプセルに補聴器を入れることで、補聴器内部の汚れを強力に吸い取ります。

画像は(株)オスカー・トレーディングより引用 UltraVac+

補聴器メーカーによる分解掃除と点検。

保証期間内なら、無料でできます

補聴器を購入してから2年以上、経過しているなら、年一回程度はメーカーへ分解掃除(オーバーホールともいう)に出しましょう。自動車の車検のようなもので、正常に動作するか点検してもらえます。そのとき微かでも不調が認められれば、部品を交換し、正常に動作する状態に直してもらえます。

メーカーでの分解掃除は、保証期間内であれば無料です。

保証期間終了後は、5,000円~6,000円程度の費用が発生します。

※故障部品があれば、別途部品代が発生します。

まとめ

日々、自分で行うこと。

・清潔なクリーニングクロスを使って拭く

・毎日、乾燥ケースに入れて保管する

一ヶ月から半年に一回程度、行うこと。

・お店に行ってクリーニングをしてもらう

一年~二年に一回、行った方がよいこと。

・メーカーへ分解掃除と点検に出す

補聴器は、ここまで紹介したメンテナンスを行っていただけると、故障が減り、より長く使っていただくことができます。

RIC耳かけ型補聴器のメンテナンス方法3種類

自分で出来る補聴器のお手入れとクリーニング。

補聴器を購入したあと、ご自宅で補聴器のお手入れを定期的にすると、補聴器は長持ちします。

できれば毎日すること。

清潔に保つ、クリーニングクロスで拭く

補聴器を拭くときは専用のやわらかい布、ティッシュペーパーを使いましょう。

※ウェットティッシュは、アルコールが含まれているものだと、本体をいためてしまう恐れがあります。アルコールが入っていない赤ちゃん用でも水分が侵入してしまい故障の原因になります。

耳にかける形の補聴器は、汗で汚れることがあります。できるだけ毎日拭いて下さい。

就寝時は補聴器を乾燥ケースにしまう。

補聴器は精密機器です。湿気や水気に弱いため、使わない時に乾燥させておきましょう。通常、補聴器を購入すると乾燥剤入りの専用ケースがサービスで付いてきます。

補聴器を使わないときは、乾燥ケースの中に保管しましょう。

①まず電池のカバーを開ける。

電池カバーのフタを開け、中の湿気が取れるようにしましょう。

②電池カバーを開けたまま、乾燥ケースへ入れる。

補聴器を乾燥ケースへ入れたら、ケースのフタをしっかり閉めてください。フタを閉めないと、乾燥できませんし、乾燥剤の効果がすぐなくなります。

乾燥ケースによっては、フタが磁石になっているものがあります。これは取り出した使いかけの電池が無くならないように、貼っておくための工夫です。

乾燥剤が不要な電動乾燥ケース(除菌機能付き!)もあります

乾燥剤いらず、乾燥と除菌もしたい人は専用のケア用品もあります。30分で急速に乾燥・除菌ができます。

シグニア パーフェクトドライラックス (45度の熱式乾燥タイプ)

画像はシバントス社より引用

充電式補聴器をお持ちの方には、こちらがおすすめです。補聴器を充電器にセットしたまま、乾燥・除菌が一度に出来ます。乾燥時間は30分です。

WIDEX DRY CAP UV(風式乾燥タイプ)

画像はワイデックス社より引用

週一回ほどのお手入れ

週一回は補聴器の耳せんにブラシをかけて、耳垢の汚れを落とすようにしましょう。

耳せんの汚れを落とす専用のブラシがあります。

上の写真にある黒い持ち手のブラシは、取り扱いが細かいのでおすすめしません。白いブラシを使ったブラッシングの方法をご説明します。

既製耳せん(やわらかいイヤチップ)の場合

ブラシをかけるときは、ブラシが下、補聴器が上になるように持ちます。補聴器の音の出口が下に向くように、しっかり持ちましょう。ブラシは動かないように片手で支えて、補聴器はもう片方の手で、力を入れずに左右に動かします。

※ブラッシングの注意1

ブラッシングの際、ブラシが上で補聴器が下になると、耳垢が耳せんの中に落ちてしまいます。必ずブラシが下、補聴器が上になるようにブラシをかけましょう。

オーダーメイド耳せんの場合

オーダーメイド耳せんの場合も、ブラッシングの方法は変わりません。ブラシをかけるときは、ブラシが下、補聴器が上になるように持ちます。補聴器の音の出口が下に向くように、しっかり持ちましょう。ブラシは動かないように片手で支えて、補聴器はもう片方の手で、力を入れずに左右に動かします。

※ブラッシングの注意2

ブラッシングの際、ブラシを上下に動かすと、耳垢を中に押し込んでしまう場合があります。ブラシは左右に動かしましょう。

2~3カ月に一回すること

補聴器ケースの乾燥剤の使用期限を確認する

乾燥剤には使用期限があります。毎日、少しずつ湿気を吸収して、最後には効果が無くなります。毎日きちんと乾燥ケースに保管しても、乾燥剤の使用期限が切れていたら意味がありません。

乾燥剤は使用期限が切れると、色が変わるなど、効き目が無くなったことが分かるようになっています。

上の画像を拡大してみると、

この青い粒の色が変わっていきます

使用期限が切れると、赤い粒に変わります

乾燥剤の使用期限は、忘れがちです。乾燥剤を交換したら、乾燥ケースの見える場所に、交換した日を書いて記録しておくと良いでしょう。

使用開始日が記入できる強力乾燥剤もあります

耳せんの先にある耳垢フィルターを交換する

小型耳かけ型補聴器(RIC型)は、耳せんの中にスピーカー(レシーバーともいう)部品が内蔵されています。このスピーカーの中に耳垢が侵入すると、よく聞こえなくなります。

耳垢の侵入を防ぐため、スピーカーの先端部分には、耳垢が奥に入らないための耳垢フィルターがついています。

この耳垢フィルターは、一般の方でも、一応は交換可能です。ただし、とても細かい作業になります。手先に自信があり、お忙しい方はご自分で交換していただき、そうでない方やご心配な方は、販売店で交換してもらうと良いでしょう。

補聴器の販売店で出来る補聴器のクリーニング

ご自宅用のお手入れ・クリーニングを代わりに行う

ここまで、ご自宅でのお手入れ方法をいくつかご紹介しました。しかし高齢で手先の器用さに自信のない方は、販売店まで足を運んでください。私たちスタッフがお客様の代わり以上に、お手入れ・クリーニングをさせていただきます。

補聴器内部まで乾燥をかける

補聴器真空乾燥機は、まず極細のバキュームで、音の出口の耳垢を直接吸い取りきれいにします。その後、真空に近い状態のカプセルに補聴器を入れることで、補聴器内部の汚れを強力に吸い取ります。

画像は(株)オスカー・トレーディングより引用 UltraVac+

耳せんの先を洗浄する

耳せんの先端部分は、補聴器から適切に取り外すと水洗いができるようになっています。(※補聴器本体は濡れると壊れます!)

販売店では、耳せんだけを取り外して、超音波洗浄機で水洗いします。

劣化した耳せんを交換する

既製品のゴム製耳せんを使っている場合、何年も使っていると劣化、変色、変形などが起こる場合があります。耳せんの種類によって、無料のものから、数百円程度の有料のものまであります。劣化した耳せんは、交換しましょう。

補聴器メーカーでの分解掃除と点検。

保証期間内であれば、無料でできます

補聴器を購入してから2年以上、経過しているなら、年一回程度はメーカーへ分解掃除(オーバーホールともいう)に出しましょう。自動車の車検のようなもので、正常に動作するか点検してもらえます。そのとき微かでも不調が認められれば、部品を交換し、正常に動作する状態に直してもらえます。

メーカーでの分解掃除は、保証期間内であれば無料です。

保証期間終了後は、5,000円~6,000円程度の費用が発生します。

※故障部品があれば、別途部品代が発生します。

まとめ

普段、自分でやること。

・清潔なクリーニングクロスで拭く。

・毎日乾燥ケースに入れる。

一ヶ月から半年に一回程度、やること。

・お店に行ってクリーニングをしてもらう。

一年~二年に一回、やった方がよいこと。

・メーカーへ分解掃除と点検に出す。

補聴器は、ここまで紹介したメンテナンスを行っていただけると、故障が減り、より長く使っていただくことができます。

OTC補聴器とは

OTC補聴器は、聴力検査なしで販売できる補聴器

OTCは、Over-the-Counterの略で、お店でテーブルにつかず、お店の人と立ったままやりとりするということです。

OTC補聴器とは遠回しな表現ですが「聴力検査なし、専門家のサポートなし」という意味です。

日本を除く、ほとんどの先進国では、補聴器の販売について強力な規制やルールがあります。これらの規制のため補聴器を販売するには、専門家による聴力検査や補聴器の音質調整などのサポートが義務になっています。これらのルールを守らず、補聴器を販売することは犯罪になります。

日本は先進国の中では、昔から補聴器に関する規制が少なく、聴力検査などを行わない通販の補聴器が合法になっています。amazon.jpでも、補聴器と検索すると、通販用の補聴器が数多く見つかります。

アメリカでは、2020年からOTC補聴器の販売ができるようになります

昔から日本では規制されていませんから、ピンとこないかも知れませんが、アメリカでOTC補聴器に関する法律が変わりました。

2017年にアメリカの議会でOTC補聴器を合法とする法律が可決され、2020年から施行されます。これにともない、2020年からはアメリカで「聴力検査なし、専門家の調整なし」というOTC補聴器が数多く流通すると見込まれています。

アメリカで流通する商品は、良い製品なら、もちろん日本にも輸入され流通すると思います。つまり日本でも、2020年からは高性能な通販補聴器が増える可能性があります。

現在のところ、日本で、もっとも売れている通販補聴器の一つはオムロン社の製品です。これからは海外メーカー製のOTC補聴器にも、注目してみると良いかも知れません。

参考1:HIA Issues Formal Response to 2015 PCAST Report on Hearing Aids (英語サイト)

参考2:Regulatory Recommendations For OTC Hearing Aids: Safety & Effectiveness(英語サイト)

集音器(PSAPs)と補聴器の違い

合法な補聴器と、脱法の集音器(薬機法について)

補聴器は、薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で定められた医療機器です。この薬機法の中で「身体に装着して、難聴者が音を増幅して聞くことを可能とすること。」(管理医療機器の別表2、361番および362番)と決められています。日本では厚生労働省などによって、効果と安全性について、管理されています。

これに対して、集音器は医療機器として必要な厚生労働省などによる管理や規制を受けていません。効果と安全性が確かめられていないということです。

普通の補聴器は、販売員による聴力検査と音質調整がセット

普通の補聴器は、一部のメガネ店や補聴器専門店で販売されています。普通の補聴器は一人一人の聴力に合わせて、音質を調整できるように作られています。通常、補聴器の販売価格には、聴力検査と補聴器の調整のサービス料が含まれています。

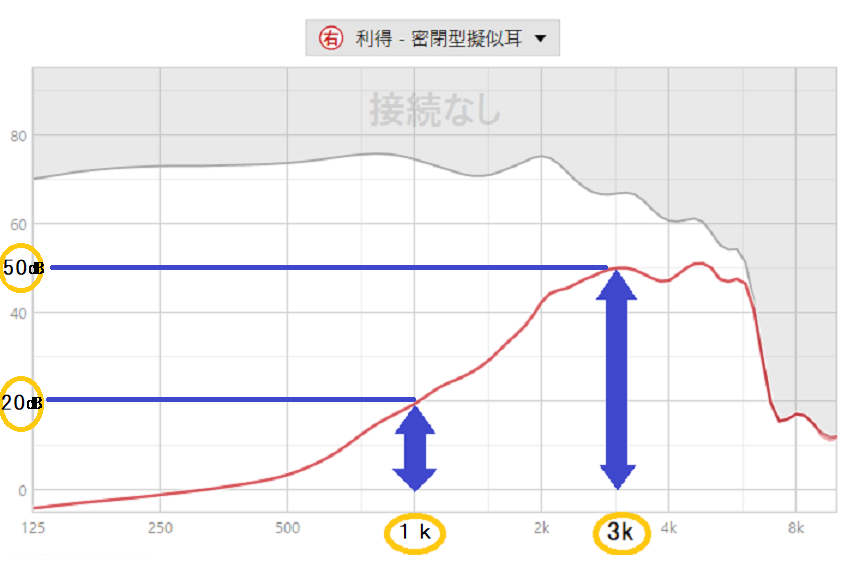

音質の調整は、大きく分けて2つあります。

一つ目は、周波数によって増幅量を変えることです。例えば、1000ヘルツの音は増幅量20デシベル、3000ヘルツの音は増幅量50デシベルという具合です。

1k(1,000Hz)のときは20㏈増幅される、3kのときは50㏈増幅する

二つ目は、補聴器のマイクに入ってきた入力音の大きさによって、増幅量を変えることです。例えば、同じ周波数の音でも、小さな音は、増幅量を大きくします。逆に大きな音は増幅量を小さくします。

この二つの音質調整によって、普通の補聴器は、一人一人の聴力に合わせて、よく聞こえるように作られています。聴力は一人一人異なりますから、補聴器を使う人の聴力検査は欠かせません。

普通の補聴器は、聴力測定の結果に合わせて、音質を調整し、初めて耳に合った状態で使うことが出来ます。値段は、片耳5万円程度からになります。

通販やドラッグストアのOTC補聴器は、聴力測定なしで低価格

通販やドラッグストアなどでは、値段の安い補聴器が流通しています。

特に、ドラッグストアなどで購入できる補聴器は、OTC補聴器と呼ばれることがあります。OTCは、Over-the-Counterの略で、テーブルにつかないということです。遠回しな表現ですが「聴力測定なし、専門家のサポートなし」という意味です。

聴力測定がありませんから、一人一人の耳に合わせた音質調整もありません。

聴力測定が無いことを前提に作られているため、通販やドラッグストアで購入した補聴器は、メガネ店や補聴器専門店に持って行っても、音質調整などのサポートが受けられないようです。

通販補聴器の値段は、2018年にamazonで調べたところ、17,800円が最安値でした。とてもよく売れているというオムロン社の補聴器「イヤメイトデジタルAK-15」は、34,800円でした。

集音器(PSAPs)とても安いけど、危険な脱法品

通販では、集音器という名称で販売されている補聴器のような機械があります。amazonで調べたところ、もっとも安い集音器は、1399円でした。

先に紹介した通り「身体に装着して、難聴者が音を増幅して聞くことを可能とすること。」という法律があります。難聴の人によく聞こえる大きな音量の機械は、取り扱いを間違えると、とても危険なのです。

国民生活センターが、集音器を難聴者が使用することについて調査したことがあります。その結果「効果と安全性に問題があり得るため、難聴者は集音器を使わないこと」が推奨されています。

参考:通信販売の補聴器等の安全性や補聴効果-販売サービスに関する調査も含めて-|独立行政法人 国民生活センター

米国でも、日本の集音器と似たPSAPsという機械が流通しています。PSAPsは「Personal sound amplification products」の略称です。日本語に訳すと「一人で使う音の増幅装置」という意味で、ヘッドホンなどと同じ扱いです。

つまり人と会って話をするときに使う物ではなく、自宅に一人でテレビを見る時だけなど、特定の場面だけで使われています。

補聴器にはベントという穴が開いているものがあります

補聴器の耳せんに穴が開いているのはなぜ?

補聴器をよく見ると、耳せんの部分に穴が開いているものがあります。

補聴器にはベントと呼ばれる穴が開いています。

これは、オーダーメイド耳あな型補聴器にも、耳かけ型の補聴器にもあります。

オーダーメイド耳あな型補聴器のベント

耳かけ型補聴器用イヤーモールドのベント

補聴器を耳に着けると、通常ならふさがれていない耳の穴をふさぐことになります。

人間は、耳の穴をふさぐと(補聴器から音が出ていなくても)、それだけで不愉快に感じたり、自分の声に違和感が生じる場合があります。

自分でやってみましょう!

今、自分で自分の耳の穴を、指でふさいでみてください。

この時、痛くない範囲で、ぎゅっと力を入れて、自分の耳をすき間なくふさぎましょう。

この状態で「あ、い、う、え、お」と大きめの声を出しましょう。

大きな声で試してみましょう

およそ80%ほどの方は、自分の声が大きすぎるように感じます。

同じ声の大きさで、耳の穴をふさいだ時と、ふさいでいない時を比べると、すぐに分かると思います。

このように耳の穴をふさぐと、それだけで自分の声の聞こえ方は大きく変わります。

補聴器の話に戻ります。

体験していただいた通り、人間は耳の穴をふさぐだけで、自分の声に違和感を感じるようになっています。例えば、鼻がつまった時のような鼻声や、くぐもった声に聞こえます。

加えて耳の穴をふさいだことで閉塞感を感じることもあります。

この違和感を防いで、補聴器を快適に使っていただくため、補聴器にはベント(という通気口)が開いています。

ベントが開けてあると、この穴から自分の声を外に逃がすことができます。耳の穴の中で、自分の声が、不愉快になることが防げます。

しかし、このベントの直径が大きすぎると、言葉を聞き取るために必要な音も外に漏れてしまいます。過剰に大きなベントは、補聴器から出る音が減ってしまったり、正しく音が出せなくなります。つまり、言葉がよく聞こえなくなるといったように補聴器の効果が減ってしまいます。

私たち補聴器の専門家は、お客様の状態に合わせて、オーダーメイドの補聴器やオーダーメイド耳せんを制作しています。

ベントの大きさは、補聴器の効果が最大に発揮されつつ、ご自分の声の不快感を感じないよう、様々な測定にもとづいて決めています。

- プロショップ大塚では、ベントが大きくても適切に聞こえるように、鼓膜に届く音を実際に測定しながら補聴器の調整を行っています。

- 実耳測定による補聴器の調整【鼓膜面の音圧に合わせたフィッティング】

お試しできます!

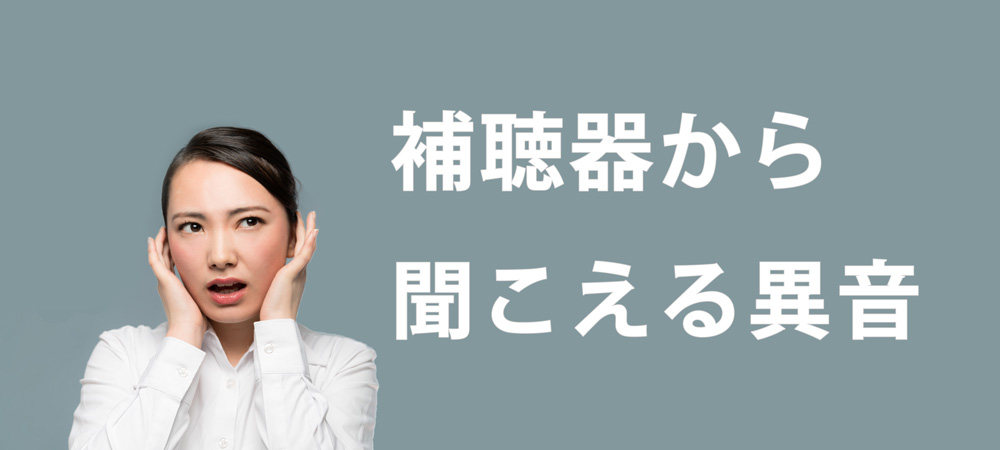

補聴器から聞こえる異音の種類一覧、ハウリング、マイクノイズなど。

ハウリングによるピーピー音(フィードバックともいう)

原因

補聴器を使っていると、ピー!という音が聞こえる場合があります。これはハウリングとか、フィードバックとか呼ばれる現象です。耳せんにすき間が多いと、このハウリングは起こりやすくなります。

補聴器からピーという音がすることがあります

補聴器は、マイク(マイクロホン)に入ってきた音を、アンプで増幅して、スピーカー(レシーバー)から出します。この時、スピーカーから出てきた音が、すべて鼓膜に届いてくれることが理想です。

画像はワイデックス社のサイトより引用

しかし実際には、音が耳せんのすき間から、耳の穴の外に漏れてしまうことがあります。音が外に漏れると、その音は再びマイクに入ります。

マイクに入った音が、また増幅され、スピーカーから出てきて、隙間から外に漏れ、またマイクに入る。この音がぐるぐる回ってしまうと「ピー!」という音が発生します。

この音がぐるぐる回ってしまう現象を、ハウリングとかフィードバックと言います。

耳せんにすき間が多いと、このハウリングは起こりやすくなります。

対策

■耳せんが原因の場合

基本的な対策は、耳せんが自分の耳の穴の大きさに合っているかの確認になります。もし耳せんのサイズが、小さければ、耳せんのサイズを変更します。

耳せんの形やサイズは色々種類があります。

■取り扱いがうまくできていない場合

ご本人の取り扱いがうまくできていない場合もあります。補聴器は、耳の奥まで入れて、正常によく聞こえるように調整されています。しかし人によっては、補聴器を耳の穴に対して浅く入れて使う方もいらっしゃいます。取り扱いについて、もし自信がなければ、専門店に相談して確認してもらいましょう。

正しく耳に入っているか専門家に相談してみましょう。

最後に、補聴器を耳に入れたり出したりする最中に「ピー!」という音が発生してしまう場合についてご説明します。補聴器を耳の穴に出し入れする途中のハウリング音を防ぎたい場合は、ご本人の取り扱いで対応していただくことになります。

耳の穴に入れる前には、補聴器のスイッチを切っておきます。耳の穴にしっかり入れた後に、スイッチを入れるという取り扱いです。補聴器を外す際には、最初にスイッチを切っていただき、そのあとに補聴器を外してください。

過剰なマイク感度や過剰な音の増幅によるマイクノイズ

原因

補聴器に限らず「マイク」という機械装置は、周りが無音だったとしても、実はわずかな信号を発生させています。これはマイクノイズと呼ばれ、補聴器に限らず、すべての音響機器に共通した現象です。

補聴器のマイクは、スマホやカラオケのマイクと比べても、小さな音に対して、特に感度が良い部品を採用されています。

補聴器は「難聴の方が使うもの」という性質上、マイクノイズの対策よりも、言葉がハッキリ分かることに重きを置いて開発されています。ある程度より重い難聴の方だと、マイクノイズが発生していても、それが聞こえないからです。

近年、軽い難聴の方が補聴器を使う場面が、とても増えてきたため、軽い難聴の方が補聴器を使うと、マイクノイズが聞こえてしまう場合があります。

マイクノイズが聞こえてしまうことがあります

対策

■補聴器を購入済みの方の場合

補聴器の調整で直します。言葉の聞き取りに影響しない範囲で、マイクの感度を少しだけ低下させると、マイクノイズも軽減します。

■まだ補聴器を購入していない方

補聴器のメーカーを選ぶ際に、聴力に合わせて適切な感度のマイクの補聴器を、お選びすることが良いでしょう。

実は聞こえることが正常な生活音(家電のモーター音)

原因

冷蔵庫はモーター音がします

私たちの生活環境は、静かな場所で誰とも話してなくても、無音ではありません。

実は、耳のいい人なら、自然と聞こえている環境音がたくさんあります。

例えば、エアコン、冷蔵庫、パソコンなどのモーター音、これらは耳の良い人なら、常に聞こえている音です。耳の良い人は「聞こえることが当たり前」の状態で24時間、普通に生活しています。そのため無意識に無視しています。

難聴になった方が、補聴器を初めて使った時には、これら生活環境の音を久しぶりに聞くことになります。そのため、最初の一週間程度は、とても気になってしまうことがあります。

先の例では、家電のモーター音を上げましたが、そのほかにも、換気扇の音、ポケットの中に入れているキーホルダーのカチャカチャ音、屋外の虫や鳥の鳴き声などが聞こえると、補聴器の初心者の方は、少し驚くことがあります。

すずめの声も聞こえるようになることがあります

対策

聞こえることが正常な生活音であっても、補聴器を使うご本人が不愉快を感じるなら、それは問題です。よくわからない音が聞こえて、驚いたり不愉快を感じた時は、どこから、何の音が聞こえているのか、探してみましょう。

気になる音はどこから?

まず、どこから音が発生しているのか確認しましょう。

音がするのは家の中だけなのか、家の中でも特定の部屋や場所なのか。その近くに、コンセントがつながった機器類が置いていないか。もし家電や換気扇、エアコンなどがあるなら、補聴器を着けたまま、その機械に近づいてみましょう。

音の発生源を探して、それが見つかると、多くの方は「聞こえて当たり前」ということに気付き、不安や不快感を感じにくくなります。

これは耳の良い人なら、聞こえていて当たり前の生活音だけに限った対策です。不愉快さが気になる場合は、すぐ専門店にご相談ください。

故障

原因と対策

補聴器が故障したために、異音がすることもまれにあります。

補聴器を長年使った結果による経年劣化の故障では、多くの場合、音が出なくなったり、音が小さくなったりします。

長く使った補聴器は劣化により音が出なくなることがあります

しかし補聴器の初期不良による故障では、症状として異音が出る場合がまれにあります。

補聴器の故障は、私たち専門家が実物をお預かりして、お調べして、初めて原因が確認できます。

専門家に見てもらいましょう

補聴器の音に違和感を感じたら、お早めに補聴器の専門家にご相談ください。

補聴器の専門家は、認定補聴器技能者と言語聴覚士

認定補聴器技能者の専門領域、資格の取り方、仕事の内容

認定補聴器技能者の専門領域

日本における唯一の補聴器の専門資格です。難聴の方の相談を受け、困りごとをお聞きし、ヘッドホンを使った聴力測定で状態を調べ、補聴器の調整を行います。補聴器の販売業務を兼任することも多くあります。

難聴の改善という意味では、耳鼻咽喉科の医師や、言語聴覚士とコミュニケーションを取りながら、補聴器の調整を行うこともあります。

耳鼻咽喉科の一部には、補聴器外来という難聴の対応を専門に行っているクリニックや病院があります。その中での役割分担は、医師は診察と治療および補聴器が合っているかの適合判定を担当します。認定補聴器技能者および言語聴覚士は、聴力測定、補聴器の調整、客観的な補聴器の効果の確認、取り扱いのサポートなどを担当しています。

難聴の相談については、どの職種が対応するかは施設によります。耳鼻科医師、言語聴覚士、認定補聴器技能者の誰もが難聴の相談にお答えできます。

認定補聴器技能者の資格を取るには最短4年!

認定補聴器技能者とは、公益財団法人テクノエイド協会が認定する補聴器の専門家です。

公益財団法人テクノエイド協会が実施する4年間の認定補聴器技能者養成課程を修了し、認定補聴器技能者試験に合格すると、「認定証書」と「認定補聴器技能者カード」を交付され、認定補聴器技能者登録簿に登録されます。

しかも、この登録の期間は5年間なのです。5年に一度は勉強し直して、講義を受けて単位を取ったり、試験に合格しないと、認定補聴器技能者の資格はなくなってしまいます。つまり現役の認定補聴器技能者は、常に最新の専門知識を持っていると思っていただいてよいでしょう。

認定補聴器技能者の実際の仕事

認定補聴器技能者は、難聴と補聴器についての専門知識と、一人ひとりの聴力に合わせて補聴器の音量・音質を調整する技能を持っています。また一人ひとりの困りごとと生活環境に合わせて最適な解決策を提案する為に、細かなカウンセリングも行います。

補聴器には様々な価格の商品があり、それぞれ機能が異なります。またご予算は、もちろん一人ひとり違います。認定補聴器技能者は、ご予算の中で、もっともよく聞こえるよう最適な提案を行うことが役割です。またご予算が決まっていない方には、値段の違いをご理解いただくため、様々な補聴器の体験をおすすめすることもあります。

補聴器を調整して、お客様の耳に着けた後には、耳せんのサイズの確認、お客様の着け心地の確認などを行います。日常生活の中で、うるさい不愉快な思いをしないよう、施設の中で食器の音や交通騒音などを再現して、うるささを予防するテストは、ほとんどの施設で行われているようです。また補聴器を装用して、どれくらい良く聞こえるようになったか、補聴効果を確認する測定(音場語音明瞭度測定)を行います。

補聴器の装用者には、子供も高齢者も多くいらっしゃるため、ご本人またはご家族が、補聴器を正しく使用できるよう、取り扱いの指導なども大事な仕事です。

上記の様に、認定補聴器技能者は、補聴器に関することのほぼすべてを行っています。

※認定補聴器技能者が行わない仕事について

聴力測定を行った際に、病気の可能性が発見された場合は、医師の診察をお願いしております。

言語聴覚士と認定補聴器技能者は、どう違うの?

言語聴覚士も、認定補聴器技能者と同様に、補聴器の調整などを行う場合があります。言語聴覚士と認定補聴器技能者は、どう違うのでしょうか?

言語聴覚士は嚥下、発声指導、聴覚の3つが専門

言語聴覚士は、鼻、のど、耳に関連するリハビリテーションが主な業務です。耳鼻咽喉科の医師が、鼻、のど、耳の治療を行い、耳鼻咽喉科の領域でリハビリテーションが必要な場合は、言語聴覚士の仕事になります。

具体的には、高齢者が食事を飲み込みを間違ってしない嚥下指導、発声がうまくできない人への発声指導などがあります。聴覚のリハビリテーション、補聴器の調整も、言語聴覚士の専門領域に含まれます。

認定補聴器技能者が、補聴器だけを対象とした専門資格であるのに対して、言語聴覚士が担当する領域はとても広くなっています。言語聴覚士の専門学校では、3つの領域について教育を行っていますが、実際に就職した後は、発声指導が得意な言語聴覚士、嚥下指導が得意な言語聴覚士、補聴器が得意な言語聴覚士と、専門領域が分かれていきます。

補聴器を得意とする言語聴覚士は非常に少なく、多くの言語聴覚士は発声指導や嚥下指導などを専門にしています。すべての言語聴覚士が補聴器を専門にしているわけではなく、言語聴覚士の一部に、補聴器が得意な人がいるというのが実情です。

補聴器が得意な言語聴覚士は、病院の補聴器外来、補聴器のメーカー、一部の補聴器専門店、聾学校などで働いています。

難聴の相談は、言語聴覚士が在籍している病院の補聴器外来、または認定補聴器技能者が常勤している補聴器専門店のどちらかをお選びいただくのが確実です。

難聴と補聴器の専門家に、相談するには?

補聴器の専門家に相談したい場合は、病院の補聴器外来、または補聴器専門店を選ぶことになります。

どちらの施設も、認定補聴器技能者や言語聴覚士などの補聴器の専門家が常勤しているとは限りません。また専門家がいたとしても、資格を持っていない人が担当する場合もあるでしょう。

どちらの施設も多くの場合、予約制を採用しています。予約の際に、認定補聴器技能者または言語聴覚士が常勤しているか、専門家に対応をお願いできるか確認してみるとよいでしょう。

なお認定補聴器技能者が常勤している補聴器専門店は、下記のリンク先から分かります。

公益財団法人テクノエイド協会から認定されている認定補聴器専門店です。

上記の認定補聴器専門店は、認定補聴器技能者が常勤していることに加えて、補聴器を調整するための測定ができる設備や顧客情報の管理など、さまざまな点で外部機関の監査を受け、合格している補聴器専門店です。補聴器の専門家に相談したい場合には、一つの参考になると思います。

人間が音の方向を理解する仕組みと、音の方向が分かる補聴器

音の方向が分かる仕組み

人間が音の方向を理解できるのは、3つの仕組みが適切に働いているためです。これまで専門家の間でよく知られてきた仕組みは、両耳間音量差、両耳間時間差、耳介効果の3つでした。

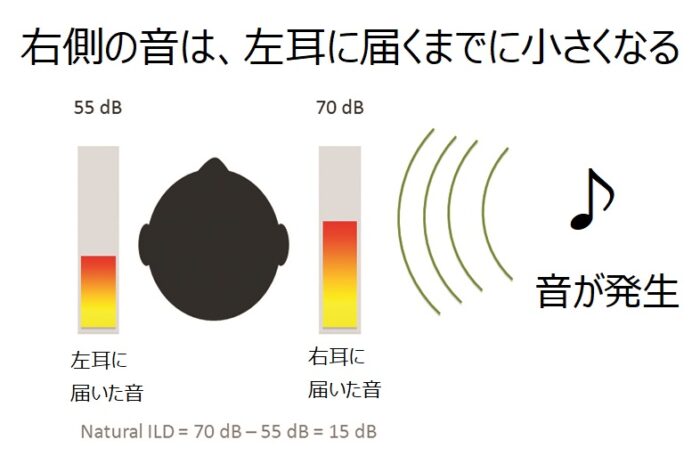

音が両耳に届く音量の差(両耳間音量差=ILD:interaural level difference)

両耳間音圧差とか両耳間レベル差ともいいます。

人間には左右2つの耳があります。

何か音が聞こえた時、その音源が正面より左側にあれば左耳には強く大きな音が、右耳には弱く小さな音が届きます。

この現象は、音が飛んできたときに、人間の頭部によって音がさえぎられ、小さくなるために起こります。

左右の耳に届く音の強さの差分のことを、「両耳間音量差=ILD」といいます。人間は無意識にこの差分を感じて、音の方向を判断しています。

なお両耳間音量差による音の左右方向の判断は、主に音源が2000hz以上という高周波数の音に対して、よく機能します。

音が両耳に届くタイミングの時間差(両耳間時間差=ITD:interaural time difference)

人間は、何か音が聞こえた時、左右の耳に音が届く時間の差によっても、音の方向を判断しています。

何か音が聞こえた時、音の発生源が左側にあれば、左耳までの距離が近い分、左耳に早く音が届きます。右耳には、少し遅れて音が届きます。

左右の耳に音が届く時間差を「両耳間時間差=ITD」といいます。人間は無意識に、左右の耳に届く時間差を感じて、音の方向を判断しています。

右方向からくる音は、先に右耳へ、遅れて左耳へ届きます。

両耳間時間差(ITD)による音の左右判断は、主に2000hz未満という低周波数の音に対して、主に機能します。

両耳間時間差(ITD)は、先に説明した両耳間音量差(ILD)の特徴と似ていますが、別の機能です。人間は、2000hz以上の音の方向は両耳間音量差(ILD)で判断し、2000hz未満の音の方向は両耳間時間差(ITD)で判断しています。

人間が音の方向を判断するとき、低い周波数の音より、高い周波数の方が正確に判断できるようです。

真正面、真後ろの判別は、耳介の効果

人間は「真正面」「真後ろ」からくる音の方向は、耳介の働きによって判断しています。

外に出ている部分全体を耳介(じかい)といいます。

この「耳介」という部分は、音の方向によって、音を増幅したり減少させたりする働きがあります。前方から来た音については、高周波数の音、低周波数の音、両方を増幅します。後方から来た音に対しては、耳介が障害物になり、高周波数の音を大きく減少させます。

この結果、後方からの音は、周波数が低く感じられます。つまり、人間は周波数の低い音は後方から来るように感じます。具体的には、この耳介効果による方向判断に、超高周波数である7,000~10,000ヘルツの音が重要です。

もし、この超高周波数の音の聴力が低下していると、耳介効果による音の方向判断は難しくなります。

実際に体験してみたい方は、目を閉じて音を出すだけで簡単に確認できます。たとえば、スプーンとフォークを目の前で叩いた時と、頭の後ろで叩いた時では、音の高さが違って感じられます。

人間は、高周波数の音と、低周波数の音との大きさの差で「高周波数成分が少ない音は、だいたい後方から来る」と認識しています。

音の方向が分かるオススメ補聴器「スターキー社の見えない補聴器」

人間が音の方向を理解する3つの機能は、聴力が低下して難聴になると、うまく機能しなくなります。補聴器を使って、音の方向理解を補助する場合は、小型の耳穴型補聴器がおすすめです。

音の方向を補助する機能に関して、私たちがオススメしているのは、スターキー社の「見えない補聴器」の両耳セットです。

外からは、全く見えません!

機能の解説、おすすめ理由

・補聴器が小さく、マイクが鼓膜に近いため、耳介による集音効果が効果的に働く。

・およそ10,000ヘルツまでの音が出せるため、耳介効果が効果的に働く。

・補聴器による音質の変化が比較的少なく、両耳間音量差(ILD)が分かりやすい。

・上記の機能がある器種の中ではお手頃な価格(両耳551,000円から)。

具体的には、下記の方にメリットがあります。

・サッカー選手、バスケットボール選手、テニスのダブルスなど、チーム球技でボールや声掛けの方向を瞬時に理解したい方。

・路上で、自転車や電気自動車などの接近に気付かず、ぶつかることが心配な方。

・工事現場など、危険を音や声で伝える場面がある方。

・広いオフィスで働いており、人に呼ばれたときにすぐ反応したい方。

※低周波数と高周波数は、音が届く距離が異なります。

同じ大きさ(音圧)の音であっても、音の周波数によって、音が届く距離は異なります。低周波数の音は、エネルギーが大きく、遠くまで届く性質があります。また回折といって、障害物があっても、回り込んで届くという性質があります。

高周波数の音は、距離による影響が大きく、少しの距離で、音がどんどん小さくなります。

そのため低周波数の音を両耳間音量差(ILD)で判断しようとしても、左右で音の大きさがあまり変わらないため、判断することが出来ません。両耳間音量差(ILD)と両耳間時間差(ITD)では、前者の方が精度が高いのですが、低周波数では両耳間音量差(ILD)が分からないため、両耳間時間差(ITD)で音の方向を判断するようになっています。

あなたに合った「聞こえ方」を一緒に見つけませんか?